数学作业的布置与课堂讲解是初中教学的关键环节,直接影响学生对知识体系的掌握程度,教师需从教学目标、学生认知规律出发,设计符合初中生思维特点的数学活动,以下提供具体实施方案。

一、作业设计的三层架构

1、基础巩固层

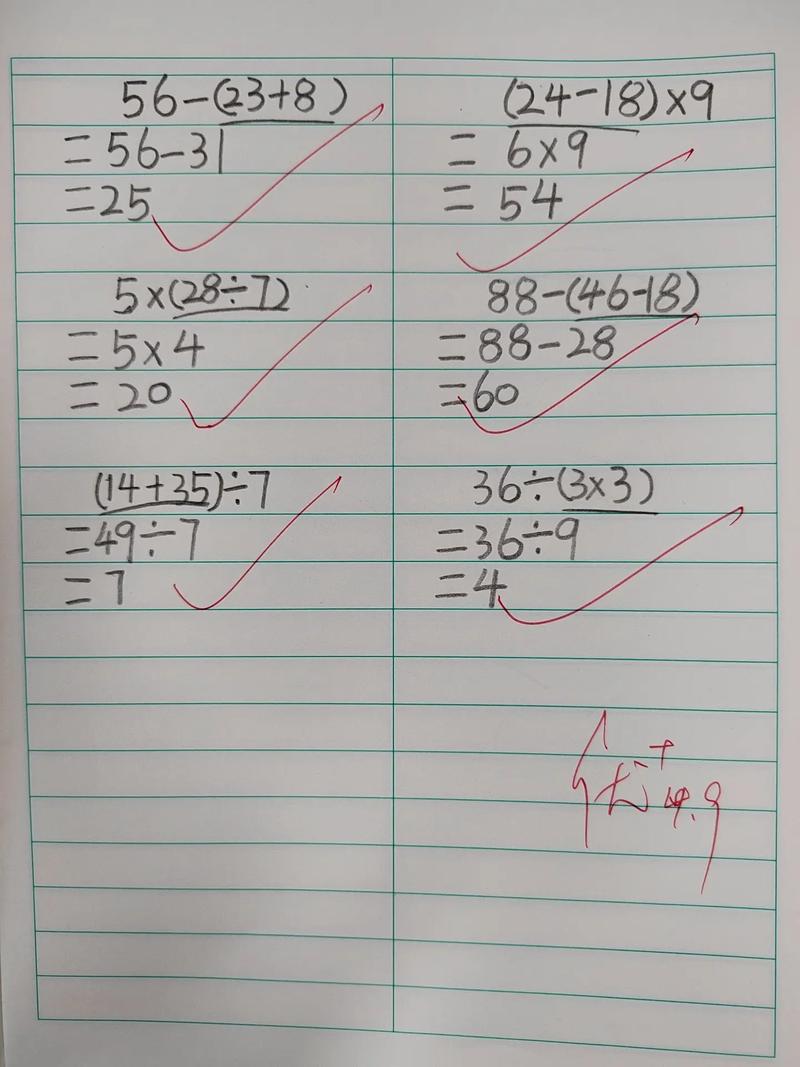

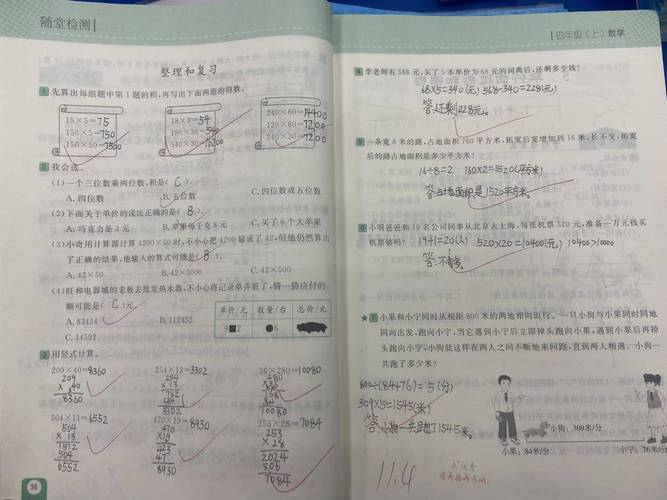

每节课后设置5-8道紧扣当堂知识点的计算题,有理数混合运算》课后布置不同符号组合的四则运算,要求全体学生次日完成,重点培养基础运算的准确率与规范书写。

2、思维进阶层

每周布置2道变式应用题,如将教材例题的已知条件与求解目标互换,一元一次方程》章节,可将"已知速度求时间"改为"已知时间差求速度差",促使学生建立数学模型。

3、实践探究层

每月设计1个生活场景项目,例如测量校园旗杆高度的相似三角形实践,要求学生分组完成测量方案设计、数据采集与误差分析报告,培养数学建模能力。

二、课堂讲解的互动策略

错题可视化解析

利用智能教学平台统计作业高频错误,课堂呈现典型错误解题过程,例如展示将"2x-3>5"直接移项为"2x>5-3"的案例,引导学生自主发现不等式变形中符号变化的遗漏。

概念具象化演绎

几何教学中采用动态软件演示,如用GeoGebra展示平行四边形对角线的动态变化过程,让学生直观观察对角线互相平分的特性,替代纯理论推导。

解题路径对比

针对代数应用题,鼓励不同解法的课堂呈现,例如行程问题中,对比列方程法、线段图示法、表格分析法各自的优势,引导学生建立多维度解题思维。

三、个性化辅导机制

建立学生错题档案系统,按章节标记错误类型,对计算失误率超过40%的学生,定制10分钟/日的限时计算训练;对应用题理解困难者,提供图文转换专项练习,如将文字描述转化为等量关系式。

数学教学的本质是思维训练的过程,教师需要持续观察作业反馈数据,及时调整讲解重点,将抽象符号转化为学生可感知的认知阶梯,当课堂讲解与作业设计形成螺旋上升的配合体系时,数学素养的提升将成为自然发生的过程。

发表评论