哎,教小学生数学这事儿听起来简单对吧?但真动手了才发现,小孩儿可能掰着手指头数到10都费劲,或者明明昨天刚教会的减法今天又忘了,这时候千万别急着上火,咱们先来盘盘底层逻辑——数学根本不是数字游戏,而是思维训练。

(分割线)

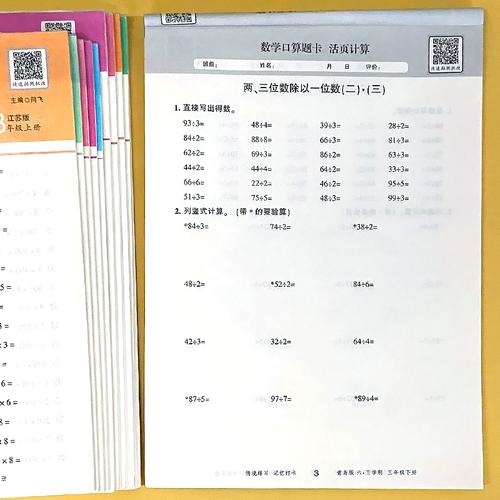

你说,为啥有的孩子一看到数学题就往后缩?八成是第一步就没走稳,我见过太多家长一上来就让孩子刷口算题卡,每天50道起,结果呢?孩子一听到"数学"俩字就皱眉头,其实啊,咱们得先让孩子觉得数学是活的,比如教"3+2",别光写黑板,直接掏出水果:"来,吃掉这颗葡萄,现在盘子里还剩几个?"

(分割线)

这时候你可能会问:具体怎么培养数感呢?别慌,记住三个关键词:

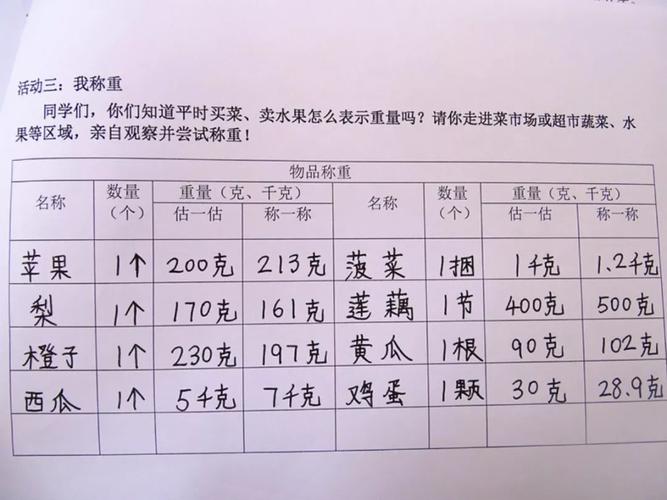

1、生活化(超市比价、分发餐具)

2、游戏化(扑克牌比大小、跳房子记步数)

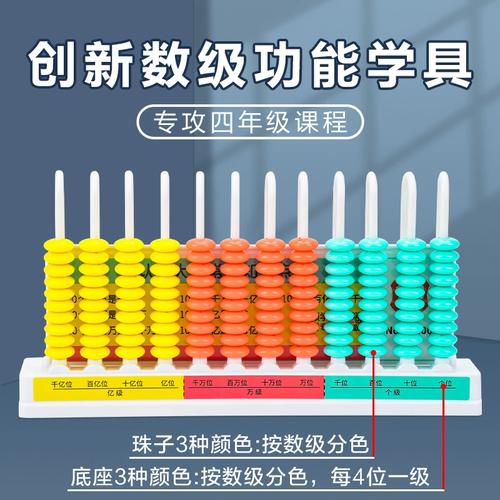

3、可视化(积木块、数轴贴纸)

去年带二年级,有个死活分不清"个十百位"的孩子,后来我让他用乐高积木搭数字塔,红色代表个位,蓝色十位,结果两周后他居然能心算两位数加减了!

(分割线)

说到计算错误这事儿,老有家长抱怨孩子粗心,但真相是——90%的粗心都是基础不牢,就像盖房子,地基没打稳,墙砌得再漂亮也得塌,比如进位加法总错,可能要回溯到10以内分解组合没过关,这时候与其拼命刷题,不如回到原点玩"数字对对碰":准备1-9的卡片,随机翻两张找能凑成10的组合。

(分割线)

应用题简直是重灾区对吧?孩子们要么读不懂题,要么列式天马行空,这事儿得拆解着来:

第一步:当语文题做(圈关键词)

第二步:画示意图(线段图、实物图)

第三步:说人话翻译(把数学语言转成日常对话)

上周遇到个经典案例:题目说"小明前面有5人,后面有3人,队伍共几人?"好多孩子直接5+3=8,后来我让班长站前面,再找同学模拟,当场就有人喊出来:"要算小明自己啊!"

(分割线)

说到教具,千万别觉得low。越是基础阶段,越需要具象化工具,我办公桌抽屉常年备着:

→ 磁性小圆片(理解分数)

→ 手工钟表盘(认识时间)

→ 骰子两枚(概率启蒙)

上次用骰子教"可能性",孩子们自己总结出"两个骰子出7的概率最大",比直接讲理论管用多了。

(分割线)

关于作业布置,有个误区得提醒:量多不如质精,我布置作业有三不原则:

1、不超过三种题型

2、不出现重复考察点

3、必须有一道开放题

比如学完周长,作业可能是"量量你家电器的周长,设计个防撞角",既有实践又培养解决问题能力,比抄公式强百倍。

(分割线)

最后聊聊评估这事儿,别老盯着分数看,过程性评价更重要,我有个"数学成长袋",里面装的是:

✓ 草稿纸上的涂鸦

✓ 自编的数学故事

✓ 错题本的演变过程

上学期有个孩子从60分提到85分,靠的就是反复研究自己错题本里的"为什么当时会这样想"。

(分割线)

突然想到,很多新手老师纠结要不要提前教,我的观点是——千万别拔苗助长,见过太多家长让二年级孩子学方程,结果把思维固化在代数方法,反而失去用算术思维多角度解题的灵活性,就像学走路,没站稳就跑,迟早摔跟头。

(分割线)

对了,关于数学焦虑这事儿得说两句,有时候孩子畏难,其实是受大人影响,有次家访,发现家长总说"我当年数学就不好",结果孩子潜意识里就觉得遗传了"数学不好"的基因,后来我们约定,在家改说"咱们一起想办法",两个月后孩子上课举手次数翻倍。

(分割线)

突然想到个绝招——故意示弱法,时不时在孩子面前算错数:"咦?15-8等于6吗?"孩子们立马来劲了,争着当小老师纠正,这招既能活跃气氛,又能巩固知识,比正儿八经讲课管用多了。

说到底,教数学就像带孩子逛游乐园,别急着冲向下个项目,多看看他们在哪里停留,对什么感兴趣,有时候蹲下来和孩子保持同样视角,反而能发现最佳教学路径,记住啊,小学数学教的不是解题机器,而是培养一个个会用数学眼光看世界的活生生的人。

发表评论