(开头部分)

哎,你有没有遇到过这种情况?明明题目看起来不难,结果一写答案就错,回头一看——哎呀!题目没看仔细啊!尤其是小学数学题,数字少、条件简单,反而更容易掉进审题的坑里,今天咱们就来聊聊这个让人又爱又恨的问题:小学数学审题失败,到底该怎么解决?

第一个问题:审题失败,真的是因为粗心吗?

很多人觉得,审题出问题就是“马虎”,改掉粗心就行,但真的这么简单吗?举个例子,有个学生做应用题,题目说“小明买了3个苹果,每个苹果价格是5元的一半”,结果他直接算3×5=15,然后除以2,得7.5元,看起来逻辑对吧?但仔细看题目,“每个苹果价格是5元的一半”——其实是每个苹果2.5元,总价3×2.5=7.5元,答案是对的,但步骤错了一半!老师扣了他分,理由是“审题过程不清晰”。

你看,审题问题不光是“看漏字”,还可能错在理解偏差,这时候光靠“下次仔细点”根本没用,得用具体方法。

第二个问题:到底怎么才算“审题正确”?

很多人觉得,题目读一遍就叫审题了,其实啊,审题分三步:

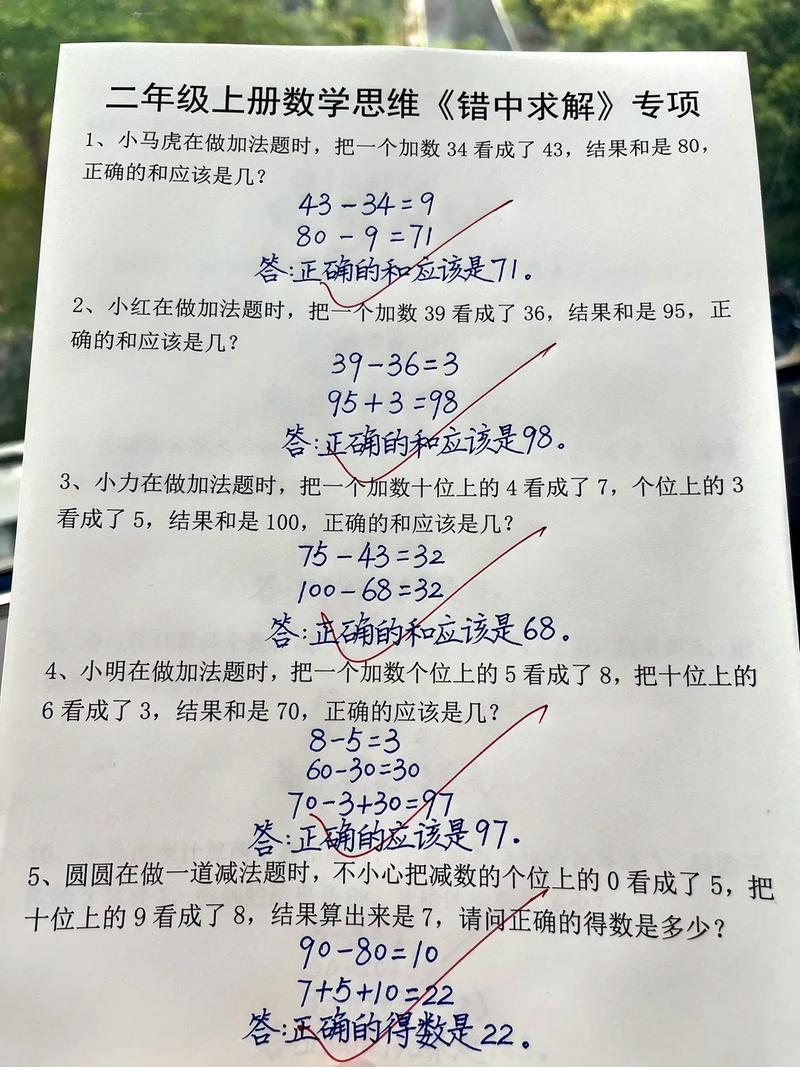

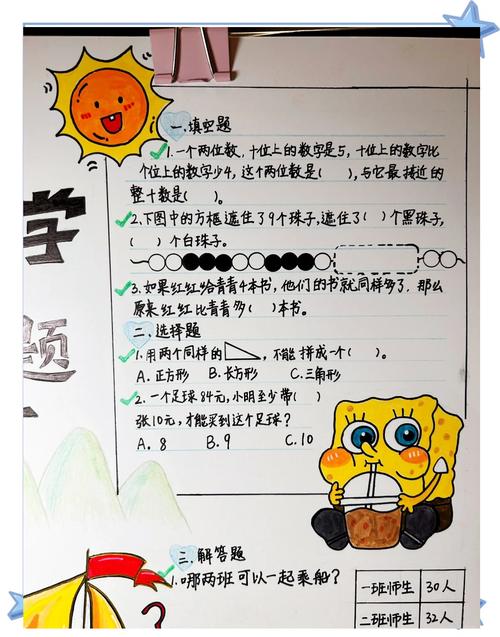

1、抓关键词:多多少倍”和“是多少倍”完全不一样;

2、画重点信息:用笔圈出数字、单位、比较关系(比…多”“剩下的”);

3、转化语言:把题目里的“文字描述”变成数学式子或图形。

举个真实案例:一道题说“一根绳子剪掉2米后,剩下的比原来的1/3多1米,原来多长?”很多学生直接设方程x-2= (1/3)x +1,结果解出来是4.5米,但实际验算一下:4.5米剪掉2米剩2.5米,原长的1/3是1.5米,加上1米是2.5米,确实对,但问题出在哪?题目问的是“原来多长”,而学生没检查单位是否合理——绳子长度是4.5米,现实中剪2米剩2.5米没问题,但如果是应用题考生活常识,可能需要整数答案,这时候审题不仅要看数学逻辑,还要结合现实场景。

第三个问题:有没有快速提升审题能力的方法?

当然有!但需要刻意练习,这里分享三个亲测有效的技巧:

1、读题两遍法:第一遍快速扫读,第二遍逐句分析,用不同符号标记条件和问题;

2、反向验证法:算出答案后,把结果代回题目里,看是否符合所有条件;

3、角色扮演法:把自己想象成出题人,思考“这道题想考我什么知识点?容易在哪里设陷阱?”

比如一道题:“小华从家到学校用了15分钟,速度是每分钟60米,放学时他走了另一条路,比去学校多用了5分钟,回家速度是多少?”如果直接算总路程15×60=900米,回家时间20分钟,速度45米/分钟,对吗?错!题目没说“另一条路更长”,只说了“多用了5分钟”,可能路更长,也可能速度变慢,这就是典型的陷阱——把生活经验(放学路上更慢)和数学条件混淆了。

第四个问题:审题总出错,是不是智商问题?

绝对!不!是!根据一项针对小学生的调查,超过70%的数学错误和智商无关,而是注意力分配和思维习惯的问题,比如有些孩子一看到数字就急着计算,忽略文字描述;有些则是被类似题型干扰,陷入思维定式。

举个例子,题目问:“一个长方形的长是宽的2倍,周长是36厘米,求面积。”很多学生马上设宽为x,长2x,周长2(x+2x)=6x=36,x=6,面积6×12=72,但仔细看题——周长公式是2×(长+宽),没错,但题目有没有说单位是厘米?有没有要求保留整数?有没有隐藏条件?其实这里没问题,但如果题目把“周长”换成“半周长”呢?审题的细节决定成败。

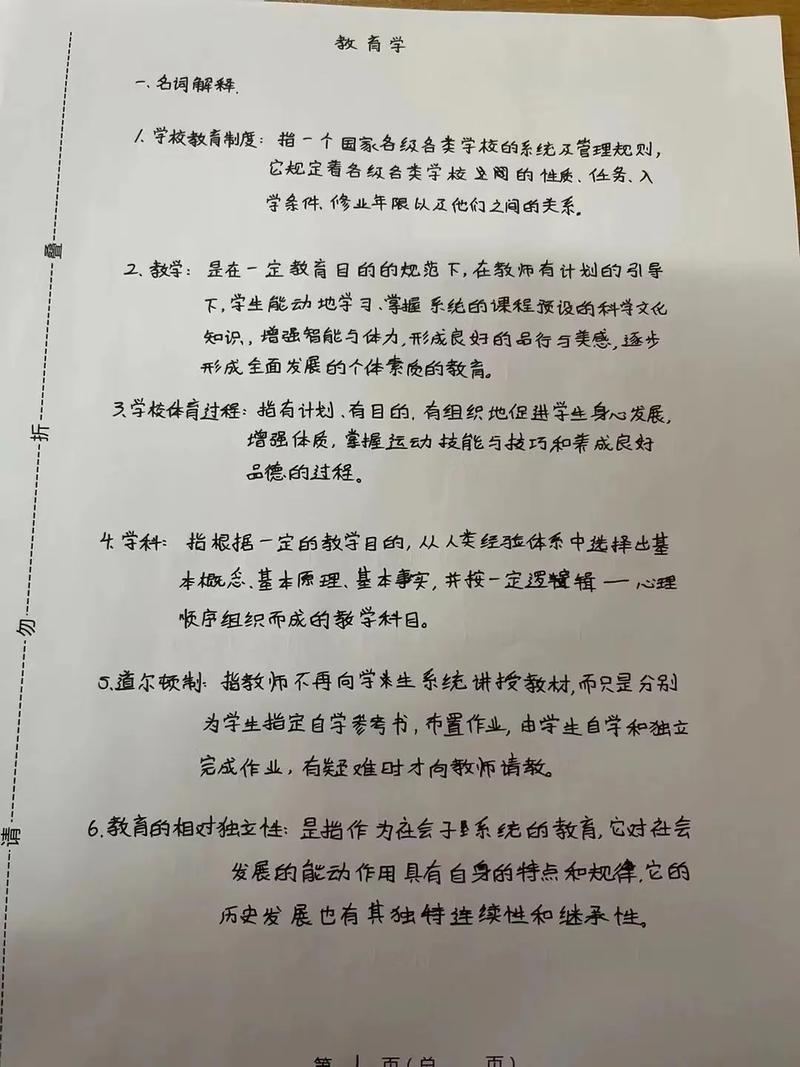

最后聊聊个人观点:审题能力,其实是数学思维的起点

很多人觉得数学就是算得快、公式熟,但现实是,读不懂题,再强的计算能力也白搭,尤其是小学阶段,题目设计往往在语言描述上埋雷,

- “增加到”vs“增加了”;

- “至少需要多少时间”vs“需要多少时间”;

- 单位换算(米/厘米、小时/分钟)。

这些细节,本质上是在培养孩子的信息筛选能力和逻辑严谨性,我教过一个学生,四年级时审题错误率30%,后来坚持用“标记关键词+反向验证”的方法,两个月降到5%,他的原话是:“原来数学题不是考计算,是考侦探游戏啊!”

所以啊,下次审题失败时,别急着怪自己“粗心”,把它当成一次升级数学思维的机会——哪里跌倒,就在哪里多挖个坑,看看底下到底藏着什么宝藏。

发表评论