哎,你说现在小学生学数学,是不是非得报班才能行?隔壁王姐家孩子,三年级就报了三个数学班,周末排得比上班还满,但说实话啊,数学这东西,真不是靠报班就能"买"来的能力,今天咱就唠唠,要是不报班的话,怎么让孩子把数学学明白、学扎实?

首先得想清楚:数学到底是啥?

有人觉得数学就是加减乘除,也有人觉得是解题套路,但要是让我说啊,数学就是"解决问题的工具",比如分披萨怎么公平?零花钱怎么存钱罐?这些日常小事里藏着大数学,不信你试试,让孩子算算买冰棍找零对不对,绝对比刷十道计算题更来劲。

第一招:把数学变成"生活发现游戏"

举个真实例子:朋友家娃原先最怕应用题,后来他们每周搞"家庭采购日",让孩子负责记录购物清单、比较超市价格、计算优惠折扣,现在这孩子不仅四则运算溜溜的,连百分数都无师自通了,你发现没?数学能力其实藏在生活场景里,根本不需要正襟危坐地学。

具体可以这么玩:

1、厨房里学分数(切蛋糕、分水果)

2、超市里练计算(比价、算折扣)

3、旅行时认图形(路标、建筑结构)

4、存钱罐教理财(加减法+利息概念)

第二招:善用"不花钱的宝藏资源"

别急着买练习册!国家中小学智慧教育平台上的动画微课看过没?公园里老爷爷摆的象棋残局玩过吗?就连扑克牌都能变身数学教具,上次见个爸爸带娃玩"24点",孩子为了算出组合,连洗澡都在念叨数字。

这里分享个冷知识:教育部每年公布的教辅目录,里面推荐的练习册都是经过专家审核的,比如那本蓝色封面的《知识图谱》,把每个知识点都拆解得明明白白,关键才二十来块钱,比某些机构自编的"秘籍"靠谱多了。

第三招:培养"数学思维"比刷题重要100倍

有个现象特别有意思:很多孩子做计算题飞快,但遇到实际问题就懵圈,问题出在哪?就像学游泳光在岸上比划动作,不下水永远学不会。数学思维包括观察、猜想、验证三大步,这个节奏得把握住。

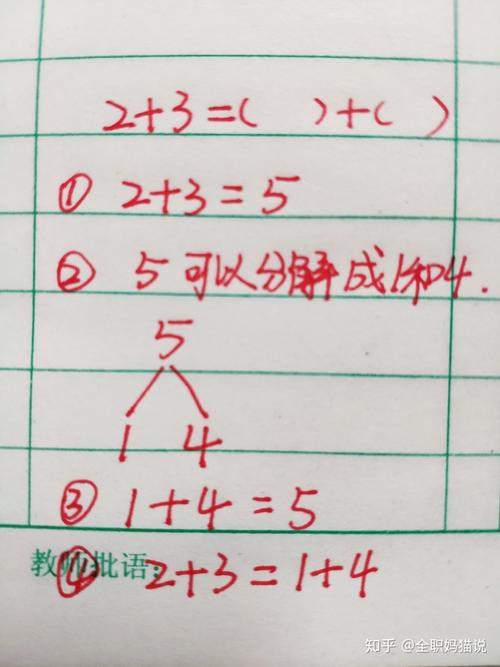

举个具体操作:

遇到不会的题,先带孩子画"思维地图"——

1、题目给了什么信息?(用荧光笔标出来)

2、要解决什么问题?(在问题旁边画问号)

3、能联想到之前学过的哪些知识?(画思维泡泡)

4、试试不同解法,哪种最合理?(打星号标注)

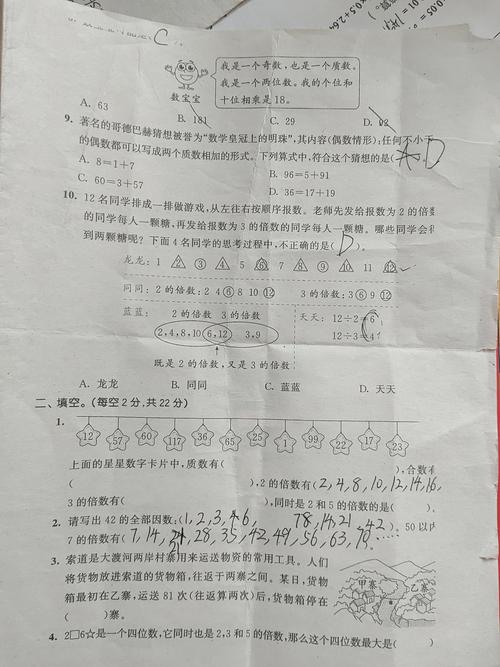

第四招:错题本是神器,但90%的人用错了

见过太多孩子把错题本写成"罚抄本",这就完全跑偏了,真正有效的错题本要有"三色标记法":

- 黑笔抄原题

- 蓝笔写正确解法

- 红笔标注踩坑点

重点来了!每周要让孩子自己当"小老师",把错题讲给家长听,我家侄女就这么练了半年,现在讲题逻辑比某些培训机构老师还清晰。

第五招:警惕"虚假勤奋"陷阱

有的家长特别容易焦虑,看孩子安安静静做题就放心,这其实是个误区,数学学习需要适当的"混乱"——允许孩子用积木摆算式、用橡皮泥捏几何体、甚至用乐高演示分数,记住啊,动手操作的过程,才是大脑建立数学概念的关键时刻。

说个真实案例:同事家孩子总记不住乘法表,后来他们用跳房子游戏,在地面画九宫格,边跳边背"三七二十一、四八三十二",现在这孩子看到数字组合就条件反射,比死记硬背强多了。

最后说点掏心窝的话

见过太多家长被焦虑牵着走,总觉得"别人都报班了咱也得报",但冷静想想,小学阶段的数学核心就四个字——数感培养,与其砸钱报班,不如每天花15分钟陪孩子玩数学游戏,比如等公交车时猜车牌号加减法,散步时数地砖找规律,这些零碎时间用好了,比每周两小时的补习班管用得多。

突然想起个事:有研究跟踪了500个小学生,发现那些在生活场景中频繁接触数学的孩子,到五年级时的问题解决能力,比单纯刷题的孩子高出37%,这数据不一定精确,但至少说明个道理——数学从来都不是纸上谈兵的事儿。

所以啊,别被补习班的广告唬住了,给孩子留点"瞎琢磨"的空间,让他们保持对数学的好奇心,这可比提前学什么奥数重要多了,你说是不是这个理儿?

发表评论