小学数学教案设计的关键步骤与实用技巧

作为小学数学教师,教案是课堂教学的“导航图”,直接影响课堂效果与学生理解程度,如何设计一份符合教学规律、激发学生兴趣的教案?以下是具体方法与经验分享。

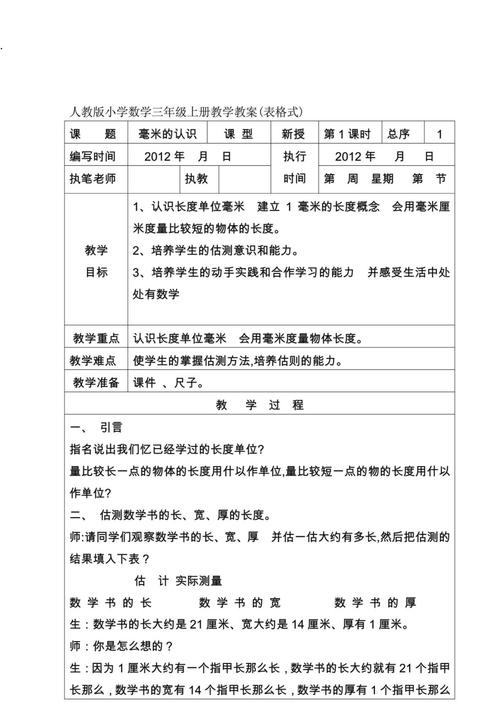

一、明确教学目标,紧扣课程标准

教案的第一步是确定清晰的教学目标,需结合《义务教育数学课程标准》中的学段要求,一年级“20以内加减法”的教学目标应包含:

1、知识目标:掌握运算方法,正确计算结果;

2、能力目标:用实物或图形解释算理;

3、情感目标:培养对数学的兴趣与自信心。

避免笼统描述,需具体到可观察、可测量的行为。

二、分析学情,确定教学重难点

不同班级学生的认知水平存在差异,三年级“长方形周长”的教学中,若学生已熟悉“边”的概念,重点可放在公式推导;若基础薄弱,则需通过拼图、测量等活动直观理解周长定义。

建议:通过课前小测或问答,快速了解学生现有水平,调整教案侧重点。

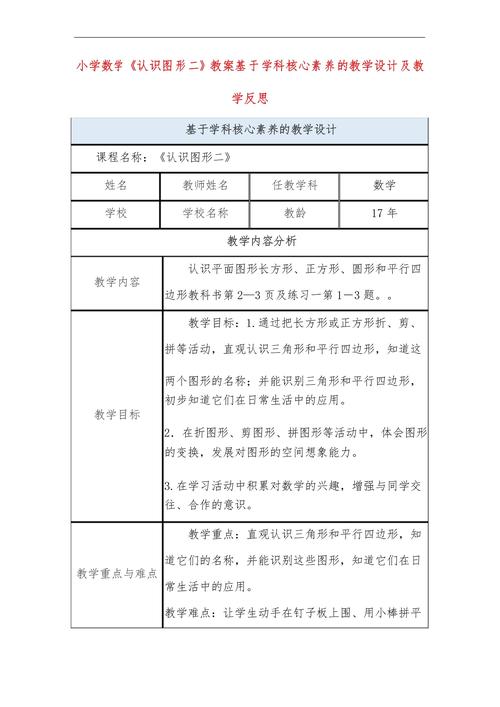

三、设计教学活动,以学生为中心

教案的核心在于课堂环节的设计,推荐采用“情境导入—探究学习—分层练习—总结反馈”四步法:

1、情境导入(3-5分钟):

用生活问题引发兴趣,教“分数”时,提问:“如何公平分配一块披萨给两人?”

2、探究学习(15分钟):

以小组合作、动手操作替代单向讲授,用折纸活动理解“1/2”与“1/4”的关系。

3、分层练习(10分钟):

基础题(计算)、进阶题(应用题)、挑战题(开放性问题)结合,满足不同学生需求。

4、总结反馈(5分钟):

引导学生用语言复述知识点,教师补充纠正。

四、融入多元评价,关注学习过程

教案需包含课堂评价方式,

即时反馈:通过举手、小组展示观察学生参与度;

作业设计:布置实践类任务(如测量家中物品的长度);

自我评价表:让学生用“星星”或“表情符号”评价自己的掌握程度。

五、技术融合,提升课堂效率

合理使用教具与数字工具能事半功倍。

- 低年级用计数棒、七巧板强化数感;

- 高年级用几何画板演示图形变换;

- 利用互动软件(如ClassDojo)进行课堂管理。

个人观点

教案的终极目标不是“完美预设”,而是灵活服务于课堂,我曾在一节“认识钟表”的公开课中,临时调整了小组活动顺序——因为发现学生对“时针与分针联动”存在普遍困惑,这份教案后来被评为区级优秀案例,关键便在于“以学定教”的思维,数学课堂需要逻辑,更需要温度;好的教案,永远在迭代中生长。

发表评论