如何设计一份优质的初中数学教案

作为教师,教案是课堂教学的“路线图”,一份好的数学教案不仅要逻辑清晰,更要激发学生兴趣、落实教学目标,以下是设计初中数学教案的实用思路,结合教学经验与教育理论,帮助教师提升课堂效率。

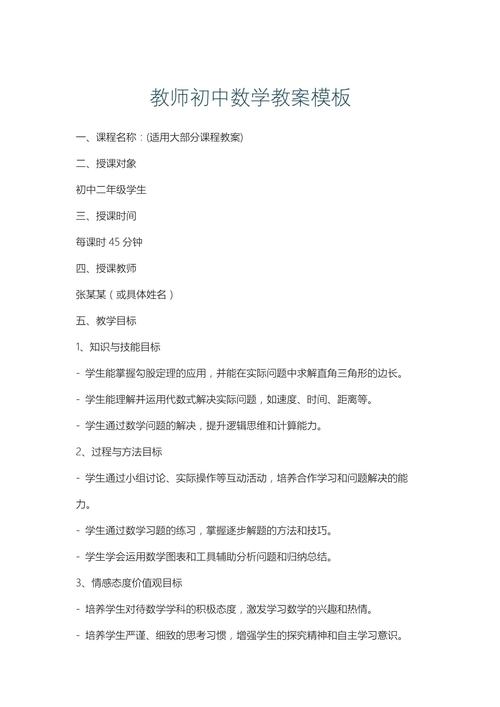

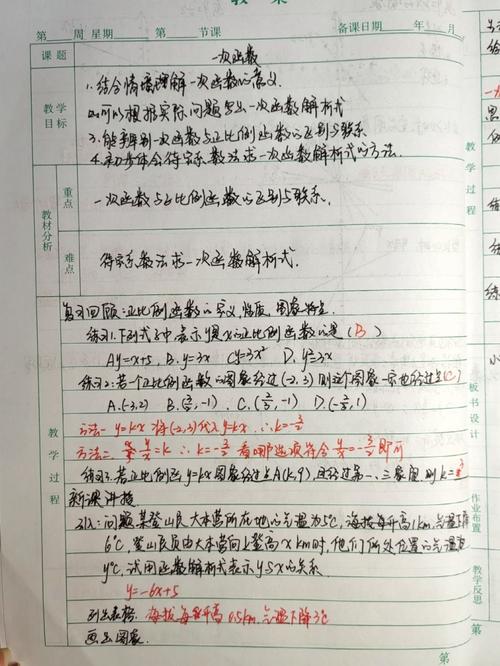

一、明确教学目标:从“三维”出发

教案的核心在于目标设定,需围绕知识技能、过程方法、情感态度三个维度展开,在讲解《勾股定理》时,可细化目标:

1、知识技能:掌握勾股定理的公式推导及基本应用;

2、过程方法:通过拼图实验,培养观察与推理能力;

3、情感态度:感受数学与生活的联系,增强探索欲。

目标需具体、可量化,避免笼统描述如“提高解题能力”。

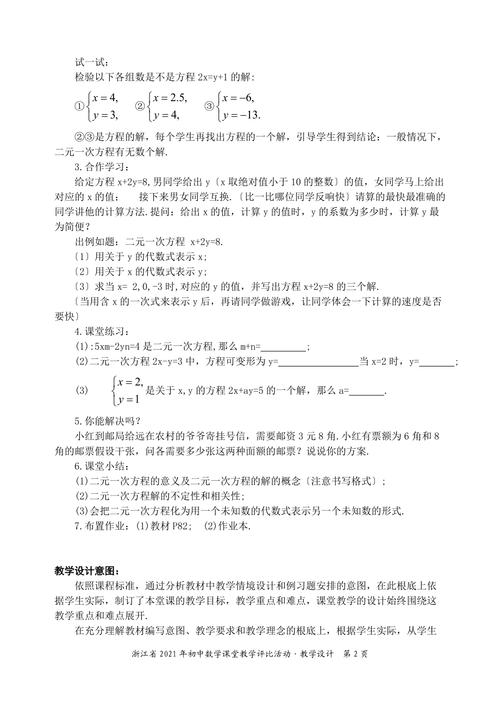

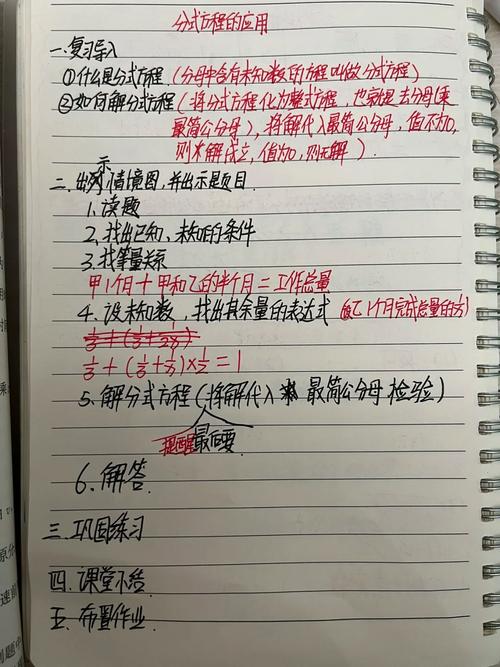

二、设计教学过程:以学生为中心

1. 课堂导入:激活认知

用生活情境或问题引发思考,在讲《一元二次方程》前,可提问:“如何计算操场围栏的最大面积?”通过实际问题引出课题,激发兴趣。

2. 新知讲解:层层递进

将知识点拆解为“阶梯式”问题链,讲解《平行线性质》时,先引导学生观察图形,再通过测量、归纳得出结论,最后用几何语言描述。

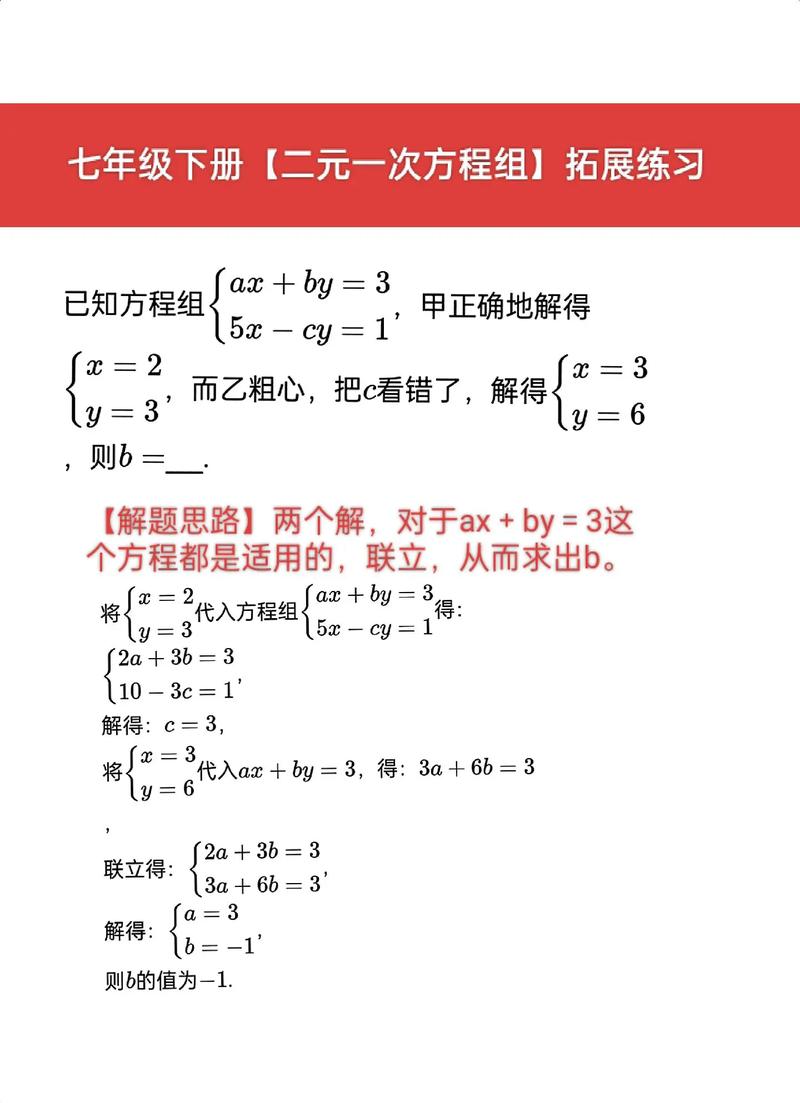

3. 例题与练习:分层次设计

基础题:巩固公式应用(如直接代入计算);

变式题:训练思维灵活性(如条件反向设置);

拓展题:联系实际或跨学科(如用函数分析运动轨迹)。

**三、强化课堂互动:提问与反馈

教案中需预设关键提问点,在《概率初步》教学中,可设计问题:“抛硬币10次全是正面,第11次正面的概率是多少?”引导学生辨析“独立事件”概念。

规划学生讨论环节,如小组合作设计统计调查方案,教师需明确分工与评价标准。

四、融入技术工具:提升课堂效率

合理使用几何画板、动态课件等工具,直观展示图形变换或数据变化,用动画演示《轴对称图形》的折叠效果,或用Excel模拟随机事件的概率分布。

**五、课后反思:优化教案的关键

教学结束后,及时记录课堂反馈:

- 学生是否突破重难点?

- 环节时间分配是否合理?

- 哪些活动效果超出预期?

通过复盘调整教案细节,例如增加例题讲解或简化冗余步骤。

个人观点

撰写教案并非“模板填空”,而是对教学逻辑的深度梳理,教师需平衡严谨性与灵活性,既遵循课标要求,又关注学生真实反应,某次讲解《二次函数图像》时,原计划用20分钟推导公式,但发现学生更热衷讨论“投篮轨迹”案例,于是临时调整重心,用应用反推理论,效果显著,好的教案,永远在迭代中贴近学生需求。

在编写初中数学的试讲方案时需注意逻辑清晰、内容精炼,掌握教学目标分析与学生需求评估的技巧是关键所在。

以上内容仅供参考具体撰写方式可以根据个人教学经验及理论进行调整和完善

以上内容仅供参考具体撰写方式可以根据个人教学经验及理论进行调整和完善