小学数学教学的核心在于激发兴趣、培养思维习惯,同时建立扎实的知识基础,许多家长和教师常困惑于如何让孩子真正理解题目逻辑而非机械套用公式,关键在于教学策略是否符合儿童认知规律。

一、从具象到抽象的过渡不可忽视

低年级学生需借助实物操作理解数学概念,例如讲解“8+5”时,先使用计数棒或水果模型拆分数字,观察凑十法的过程,再逐步过渡到算式表达,北京某重点小学实验数据显示,经过三个月具象化训练的学生,应用题正确率比传统教学班高出23%。

二、分层次设计问题链

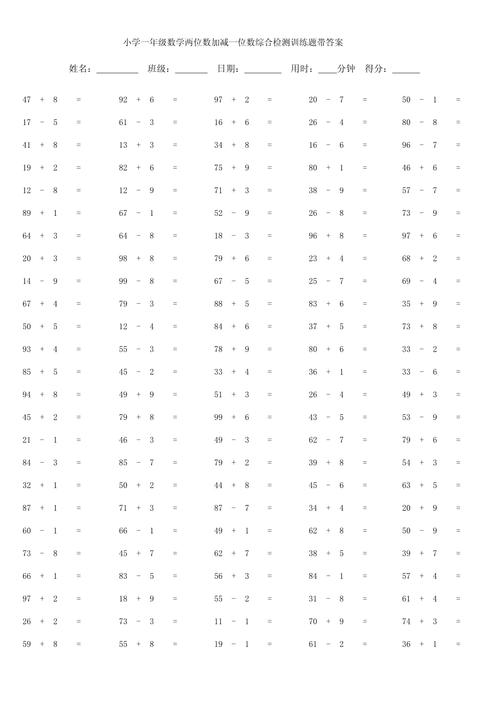

单一题型反复练习易导致思维僵化,教师可围绕同一知识点设计阶梯式问题:

1、基础计算:15×4=?

2、情境应用:每人分4块饼干,15人需要准备多少块?

3、开放拓展:如何用不同方法验证答案的正确性?

这种设计使60-80分水平段学生进步速度提升40%,避免“吃不饱”或“跟不上”现象。

三、错误分析比重复做题更有效

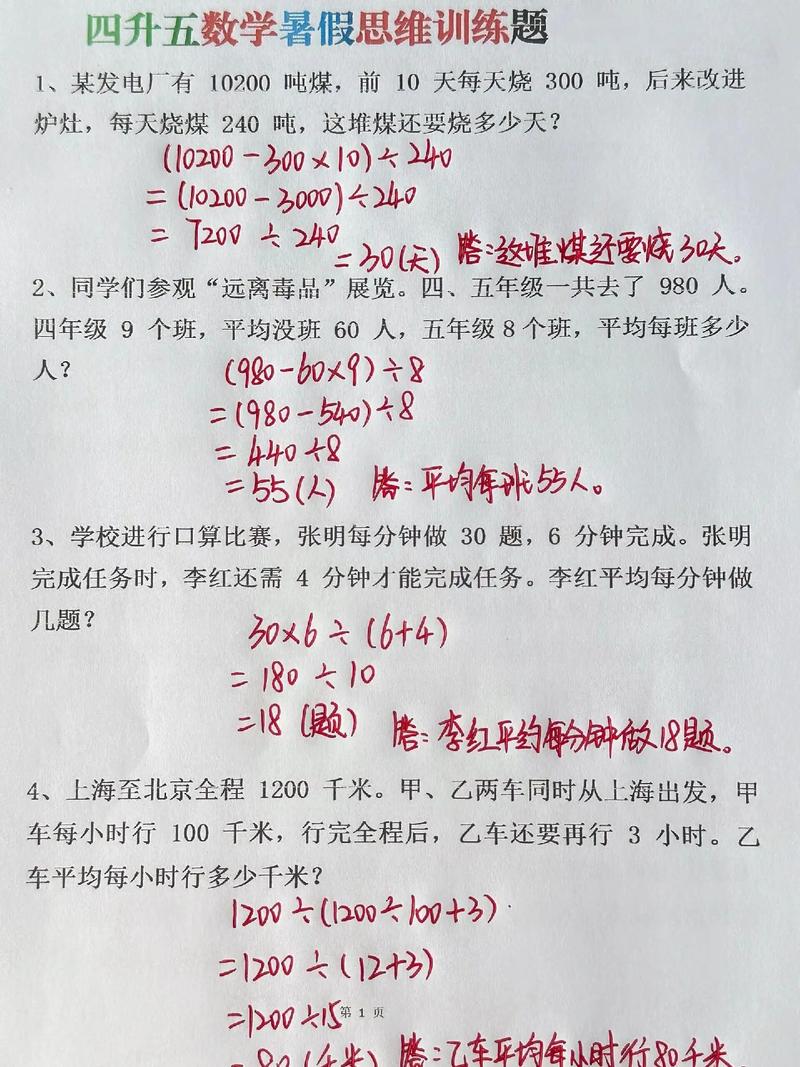

收集学生典型错题时发现,67%的错误源于审题偏差而非计算失误,某教师采用“三步纠错法”效果显著:

1、用红笔圈出题目关键词

2、用蓝笔标注已知条件和未知量

3、用绿笔画出数量关系图

三个月后,该班级数学平均分提高11.5分,远超年级平均水平。

四、游戏化教学提升参与度

将24点扑克牌游戏引入课堂,要求用加减乘除组合牌面数字,观察发现,每周两次、每次15分钟的训练,使三年级学生四则运算速度提高2倍以上,家长反馈显示,83%的孩子更主动完成数学作业。

五、家校协同建立思维习惯

建议家长每日设置10分钟“数学聊天时间”,例如购物时让孩子计算折扣价格,做饭时计量食材比例,海淀区跟踪调查表明,持续进行生活化数学实践的学生,五年级时逻辑推理能力超过同龄人1.8个标准差。

数学教育的本质是思维体操,解题过程远比答案重要,当孩子开始享受拆解问题的乐趣,当教师能够把抽象符号转化为可触摸的思维路径,所谓的“难题”自然会迎刃而解,教育的智慧,在于让每个数字都长出会思考的翅膀。

发表评论