如何让小学生爱上数学?关键在于点燃兴趣与理解的火花

小学生面对数学时,常常眉头紧锁、兴趣缺缺?这并非数学本身枯燥,而是教学方法需要更多巧思,作为长期从事小学数学教研的工作者,我深信:数学启蒙的核心,在于将抽象符号转化为孩子可触摸、可理解的生活经验与趣味探索,以下分享几点有效实践:

生活是最好的数学课堂

- 超市里的数学课: 购物时让孩子计算总价、比较折扣、估算重量,真实场景中的计算远比练习题生动。

- 厨房中的分数奥秘: 烘焙蛋糕时,“半个苹果”、“四分之一杯牛奶”,分数概念自然融入,分披萨更是理解等分的绝佳例子。

- 时间管理小助手: 让孩子规划放学后活动时间表,计算用时,理解“时刻”与“经过时间”的区别。

动手操作胜过纸上谈兵

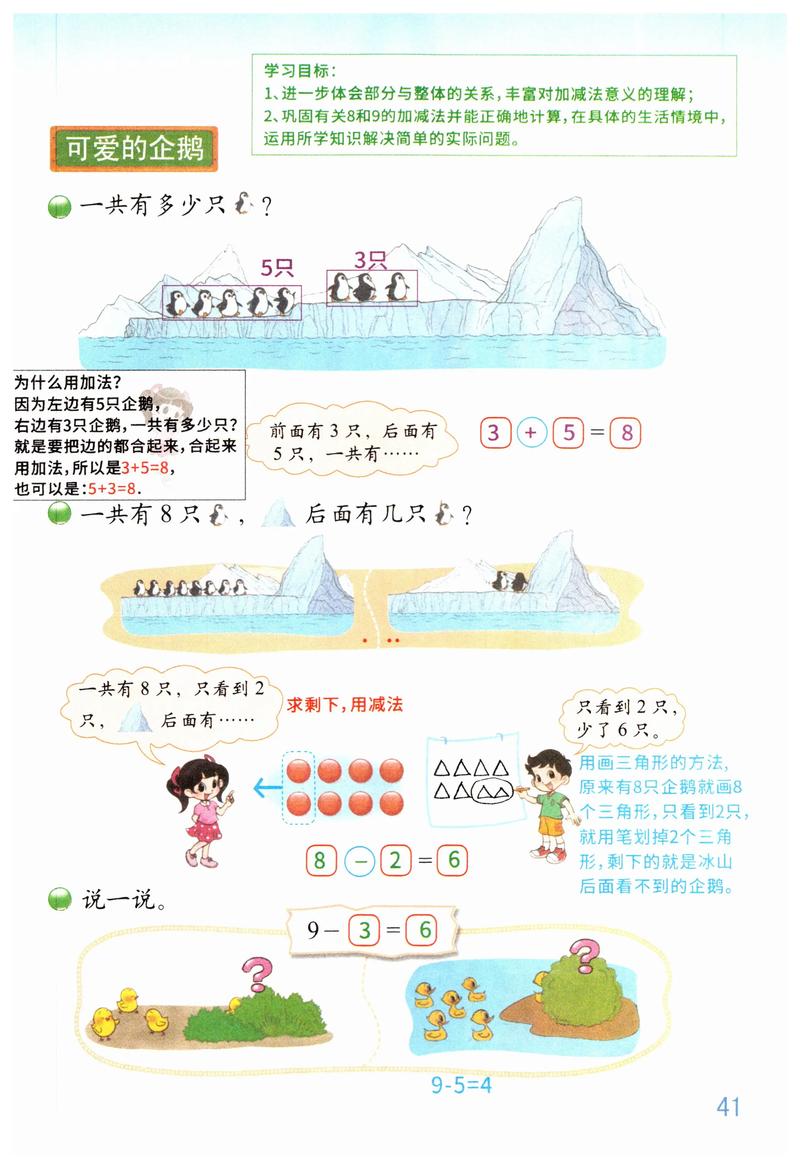

- 具象化数字关系: 低年级用积木、小棒理解加减法,用分糖果理解“平均分”,看得见、摸得着的操作建立数感基石。

- 探索几何空间: 搭积木认识立体图形特性,用七巧板拼图感受图形变换,在操场步测、绘制简单平面图理解长度与面积。

- 玩转数学游戏: 扑克牌算24点、飞行棋练习计数、数学谜语、数学绘本故事,在玩中练思维、提兴趣。

分层引导,让每个孩子体验成功

- 巧设问题梯度: 同一知识点设计难度递进的问题,如学习乘法,从实物分组(3组苹果,每组2个)到算式(3×2),再到应用题。

- 允许个性化路径: 理解快的孩子挑战拓展题(如规律探究);稍慢的孩子夯实基础题,获得“我能行”的信心。

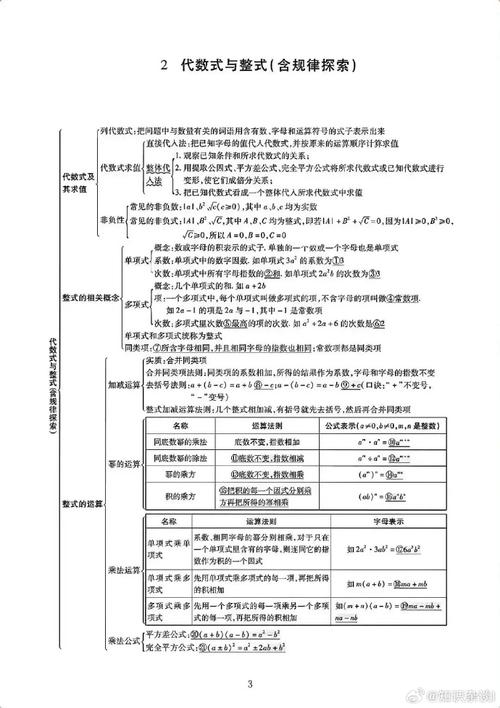

- 善用可视化工具: 数轴、线段图、思维导图,帮助孩子清晰理解数量关系,尤其对应用题和复杂逻辑题效果显著。

语言艺术与积极反馈的力量

- “你是怎么想的?”: 多问开放性问题,鼓励孩子说出思路,即使答案错误,过程也值得肯定,保护表达欲就是保护思维火花。

- 把“错了”换成“新发现”: 错误是宝贵的学习资源,引导孩子分析:“这个结果很有趣,我们看看哪里出了特别状况?” 如计算24+18得32时,共同探讨进位疏漏。

- 具体化表扬: 不说“你真棒”,而说“你用画图的方法把难题解决了,很有创意!”或“你检查出刚才的错误,真细心!”。

家校合作,营造数学氛围

- 日常数学对话: 散步时聊路程估算,看电视时讨论节目时长,将数学思考融入自然交流。

- 共享数学乐趣: 一起玩数学桌游、阅读数学趣味读物、关注生活中的数学现象(如对称图形、周期规律)。

- 关注过程而非仅分数: 与老师沟通重点放在孩子是否理解概念、是否愿意尝试、解题策略是否有进步上。

个人观点: 数学教学不是填鸭公式,而是点燃好奇心火把的旅程,当孩子们发现数学能解开生活谜题、游戏蕴含智慧、每一次思考都被珍视,内在动力自然生发。苏霍姆林斯基曾说:“儿童就其天性来讲,是富有探索精神的探索者,是世界的发现者。” 数学教学,正是为这探索提供最有力的思维工具与最广阔的天地,摒弃对标准答案的焦虑,拥抱探索中的试错与惊喜,数学的种子终将在孩子心中生根发芽、开花结果。

发表评论