初中数学教学需要兼顾知识传递与兴趣培养,有效的授课方法能显著提升学生的理解力和应用能力,以下是一些经过实践验证的教学策略:

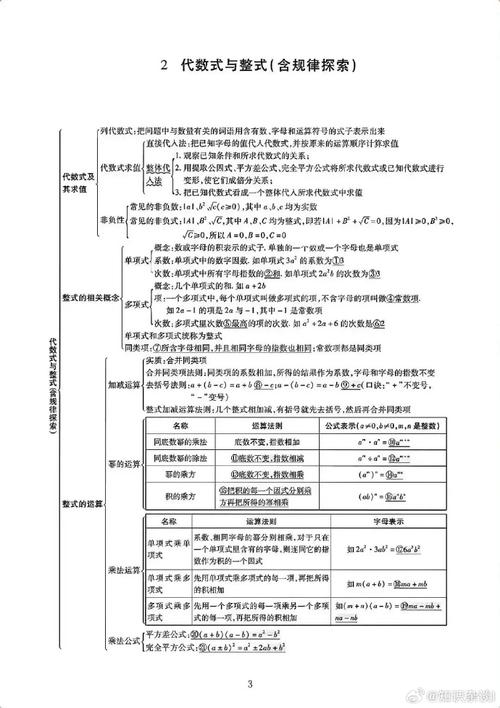

建立清晰的知识框架

新课导入时,先梳理章节逻辑关系,例如讲一元二次方程前,可引导学生回顾一元一次方程的定义和解法,通过对比明确新知识的“新”在哪里,帮助学生形成系统认知。

用生活化案例降低理解门槛

抽象概念需具象化呈现,比如讲解“概率”时,可以用抽奖游戏或体育赛事胜负预测作为切入点,让学生先产生感性认识,再逐步推导计算公式。

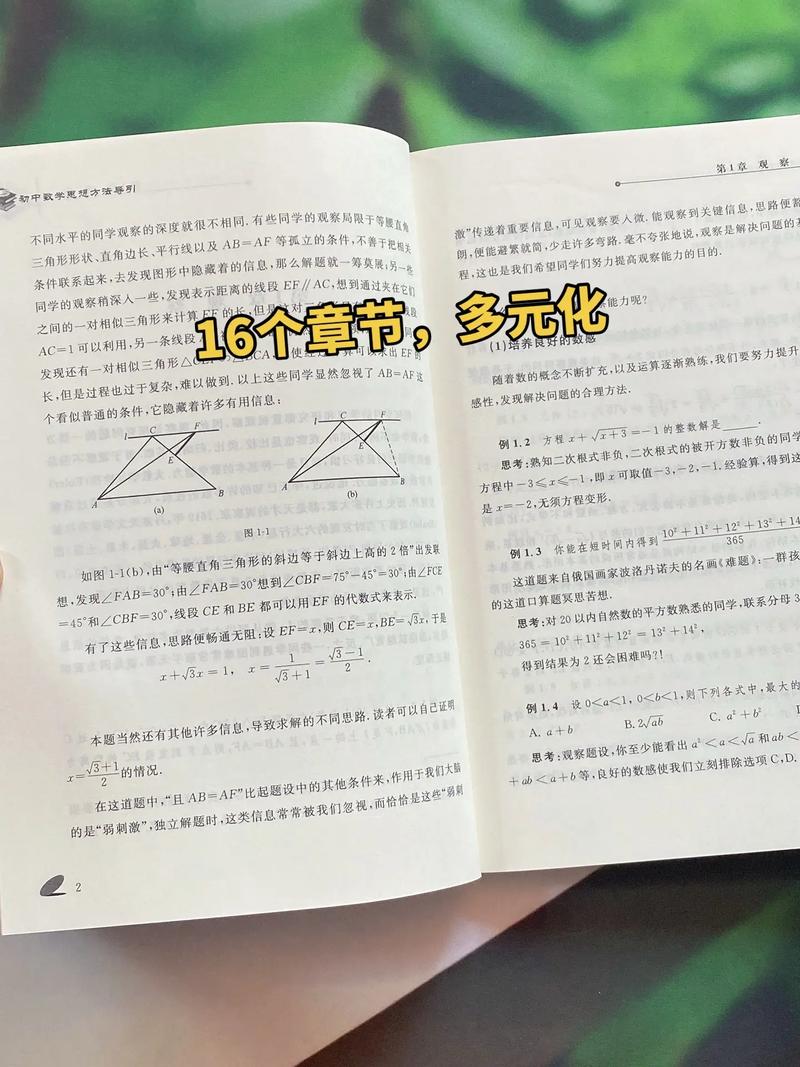

互动探究代替单向灌输

采用“问题链”设计层层递进的提问,例如在讲授三角函数时,先让学生测量教室内不同角度的斜坡模型高度变化,再引导他们自主发现正弦、余弦值与角度的关联。

分层设计练习环节

将课堂练习分为基础巩固、变式拓展、综合应用三个层级,允许学生根据自身水平选择任务,例如同一道应用题提供数字简化版和开放思考版两种题型。

巧用可视化工具辅助教学

几何类课程可动态演示图形变换过程,利用数学软件展示圆柱体侧面展开动画,比单纯讲解公式更能帮助学生建立空间想象能力。

及时反馈与个性化纠正

批改作业时不仅标注对错,更需记录典型错误类型,下次课前用5分钟分析共性问题,针对个别学生的高频错误设计专项训练题。

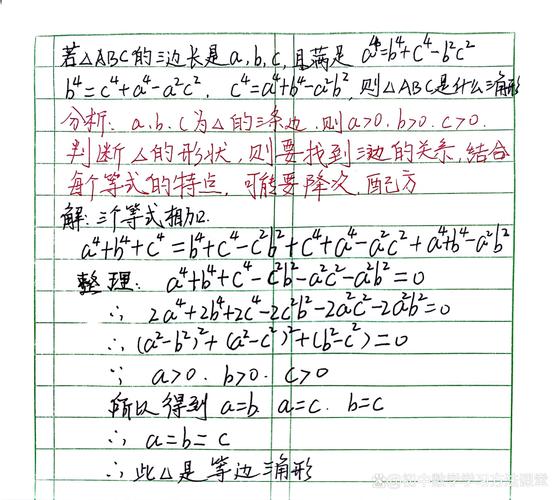

注重数学思想渗透

在教授方程、函数等核心内容时,强调建模思想的应用,例如通过“快递费分段计费”“手机套餐选择”等实际场景,训练学生从实际问题中抽象数学关系的能力。

教学成效的关键在于让学生经历“感知-理解-应用-反思”的完整认知循环,教师需保持方法论的开放性,根据学生反馈灵活调整教学节奏,真正实现“教”与“学”的双向促进。

还没有评论,来说两句吧...