小学阶段常会遇到一些看似简单却让孩子卡壳的数学题,这类题目往往考察逻辑思维和灵活应用能力,而非机械计算,作为家长或老师,掌握一些引导方法非常重要。

理解题意是关键

许多孩子做题时急于列算式,忽略题目文字细节,建议先让孩子慢下来,用手指着字逐句读题,再用自己的话复述一遍。“哥哥有5个苹果,弟弟有3个,哥哥给弟弟几个后两人一样多?”孩子需明确“给”意味着哥哥减少、弟弟增加,且最终数量相同。

画图辅助理清关系

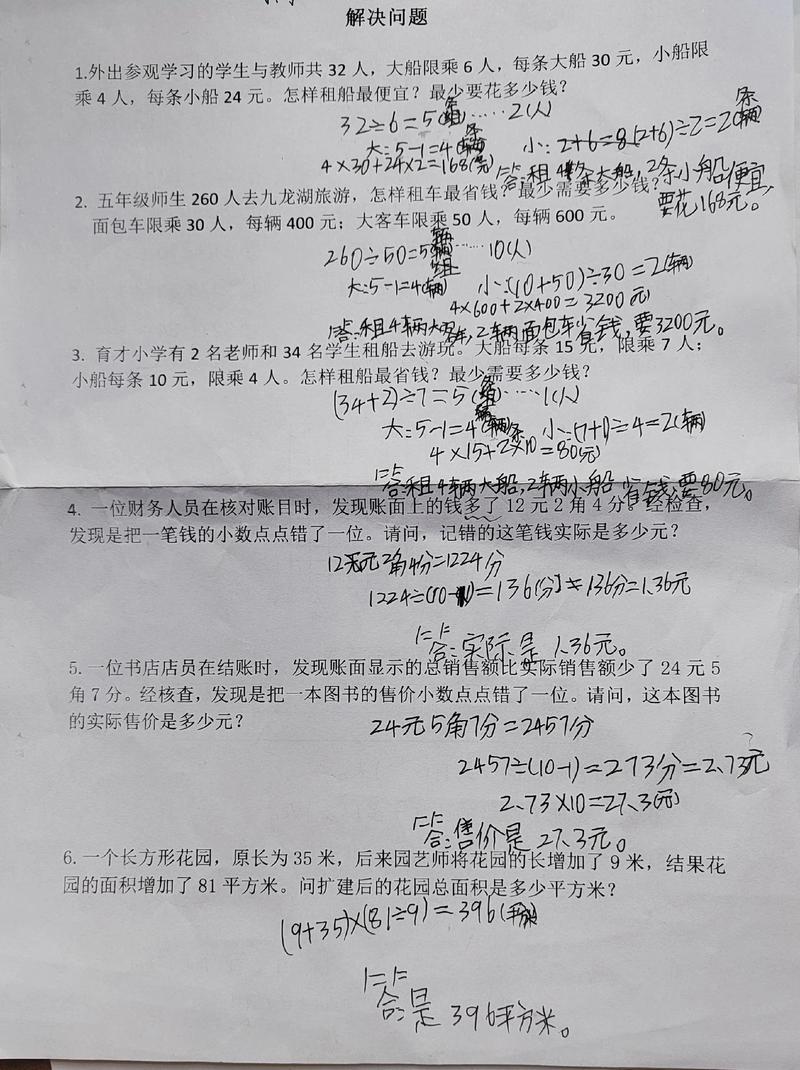

直观的图像能帮助孩子摆脱抽象数字的困扰,比如鸡兔同笼问题:“笼子里有头10个,脚28只,问鸡兔各几只?”可以画10个圆圈代表头,每个头先配2只脚(全当鸡),剩余脚数除以2即为兔子数量,画图过程将抽象问题转化为具体操作,更容易理解。

分步拆解复杂问题

遇到多条件问题时,引导孩子分步骤解决。“商店有红黄蓝三种气球,红球比黄球多5个,蓝球比红球少3个,黄球有8个,求总数?”先根据黄球数算出红球:8+5=13;再算蓝球:13-3=10;最后求和:8+13+10=31,分步处理能减少认知负荷,避免混淆。

用实物操作建立感知

低年级孩子仍处于具体运算阶段,可用积木、糖果等实物辅助,比如理解“小明给小华4颗糖后两人一样多,原来小明多几颗?”的问题,让孩子实际拿糖果演示:给出4颗后相等,说明原来小明比小华多8颗,动手操作能加深对数量关系的记忆。

检查答案的逻辑性

完成计算后,要引导孩子将答案代入原题验证,如:“树上有8只鸟,飞走3只,又飞来2只,现在有几只?”算式8-3+2=7,验证:飞走3只剩5只,飞来2只是7只,符合情景,若算出负数或极大数,可能需重新审题。

数学思维培养需要过程,不必追求速成,适当鼓励孩子尝试不同方法,即使出错也有价值,真正重要的是保持思考的灵活性和兴趣,而非单一答案的正确性。

还没有评论,来说两句吧...