小学数学原地速算的教学价值与实际效果分析

在小学数学教学中,“原地速算”作为一种常见的计算训练方法,近年来受到不少家长和教师的关注,这种方法强调通过快速反应完成基础运算,例如加减乘除的口算练习,旨在提升学生的计算速度和准确性,关于原地速算的实际效果与适用性,仍需结合教育规律与儿童认知发展特点进行理性探讨。

原地速算的核心逻辑

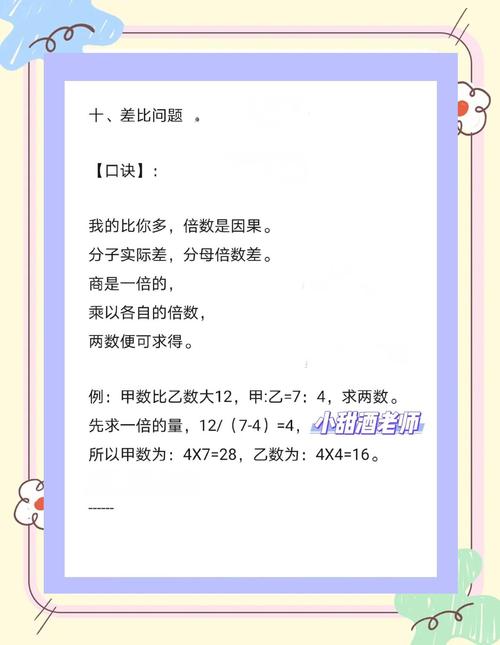

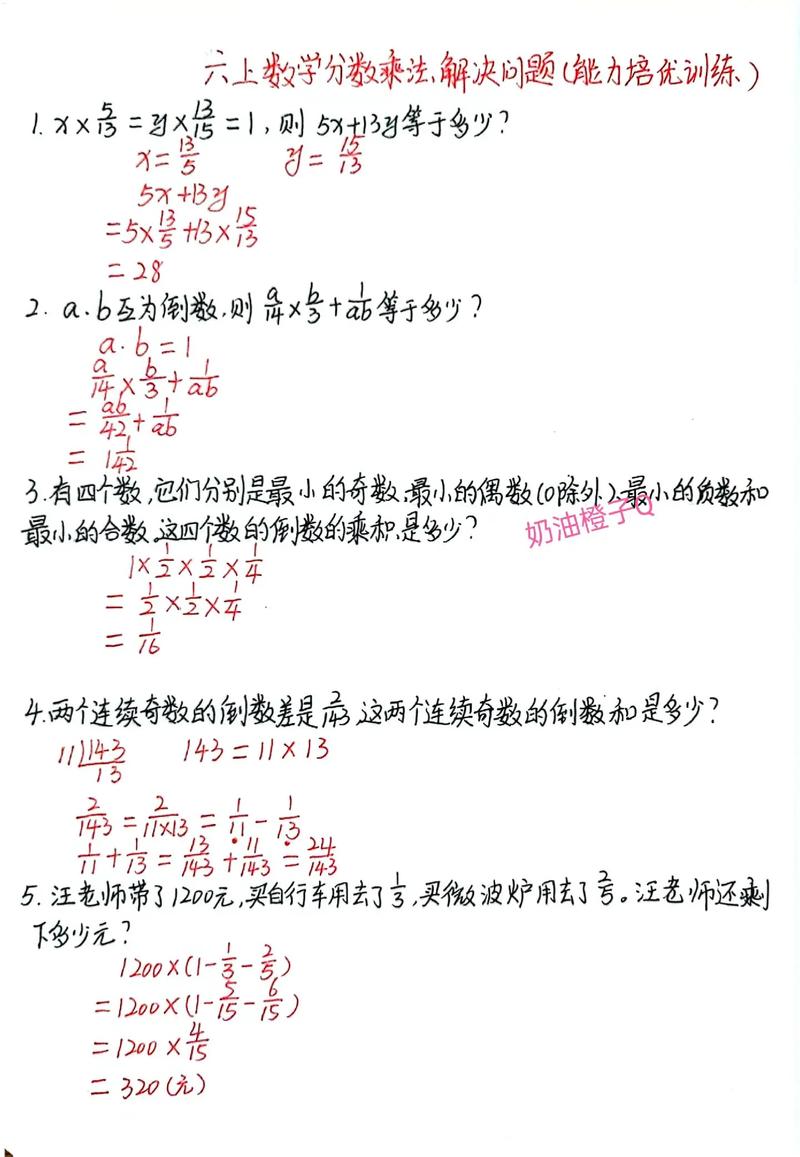

原地速算通常以重复性训练为主,例如限时完成口算题卡、背诵乘法口诀表等,其优势在于短期内强化学生对数字的敏感度,尤其对基础薄弱的学生而言,能快速提升计算能力,通过“拆分法”(如26+18分解为20+10+6+8)或“凑整法”(如98+47转化为100+47-2),学生能掌握简化计算的技巧。

实际应用中的利弊分析

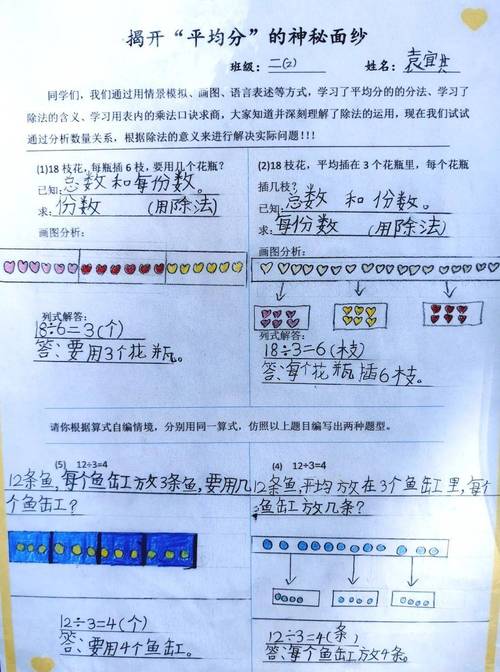

从积极角度看,原地速算符合低年级学生“记忆为主”的学习特点,教育部《义务教育数学课程标准》明确要求小学阶段需重视运算能力培养,而速算练习可帮助学生建立数感,为后续复杂问题(如应用题、几何计算)打下基础。

但需警惕的是,过度依赖机械训练可能带来副作用,部分教师反馈,长期高强度速算可能导致学生形成思维定式,忽视对算理的理解,学生能快速得出“25×4=100”,却无法解释“4个25相加”的过程,这显然与数学教育“重理解轻套路”的趋势相悖。

如何科学运用速算训练?

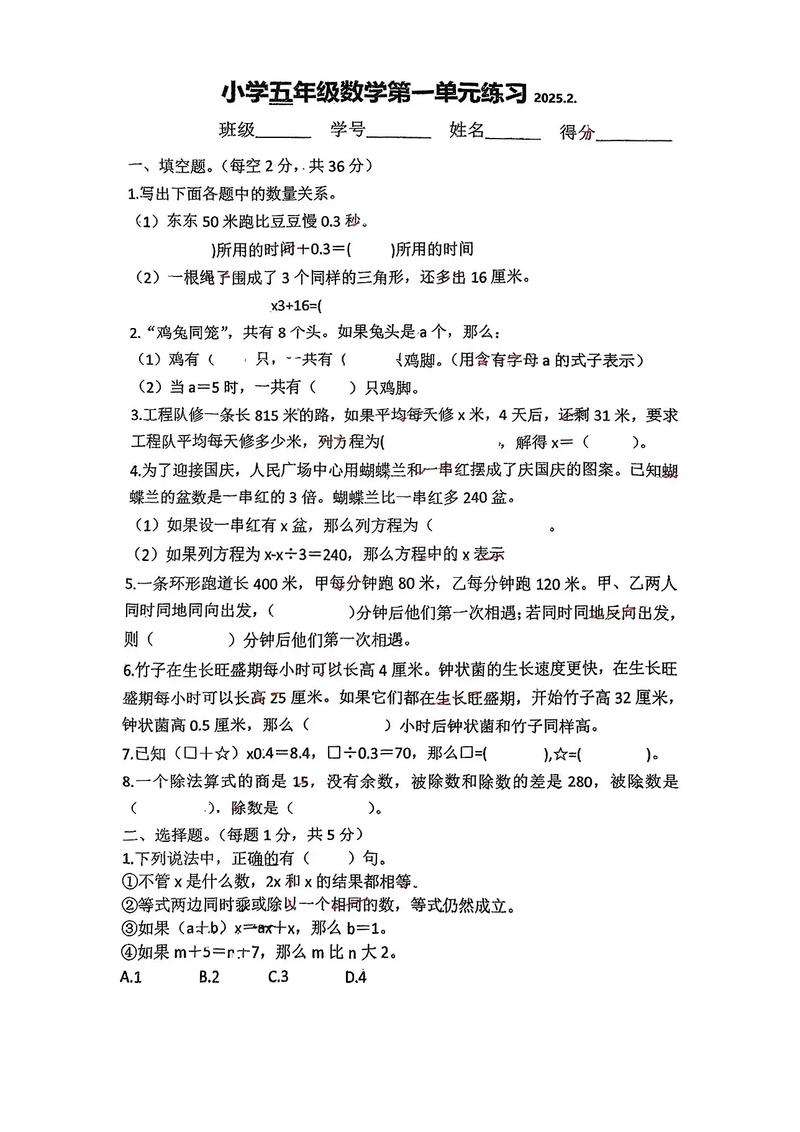

1、分层教学:根据学生个体差异调整训练强度,计算能力较强的学生可适当减少重复练习,转而接触逻辑推理类题目;基础较弱的学生则需通过速算巩固基本功。

2、结合生活场景:将速算融入购物、时间规划等实际情境,例如计算菜价折扣或规划上学路线的时间,增强学习的趣味性与实用性。

3、平衡速度与深度:在提升速度的同时,引导学生用语言描述计算步骤,例如通过“为什么先算乘法后算加法”的讨论,深化对运算顺序的理解。

家长与教师的实践建议

- 选择教材时,优先选用标注算理推导的速算资料,避免纯题库式练习册;

- 每日训练时间控制在10-15分钟,避免因疲劳产生抵触情绪;

- 定期通过游戏化测试(如速算接力赛)检验学习成果,保持学生积极性。

从教育心理学角度,小学阶段的核心任务是培养数学兴趣与思维习惯,原地速算作为工具之一,需服务于这一目标而非本末倒置,个人认为,适度训练能夯实基础,但若以牺牲学习兴趣为代价追求“速度神话”,则得不偿失,教育者应根据学生反馈灵活调整策略,让速算真正成为数学学习的“助推器”而非“负担”。

发表评论