数学竞赛学习需要清晰的规划与科学的方法,尤其对初中阶段的学生而言,如何在有限时间内兼顾课内知识与竞赛提升,是多数人面临的难题,本文结合多年竞赛教学经验,提供一套可落地的学习策略。

基础是核心竞争力的起点

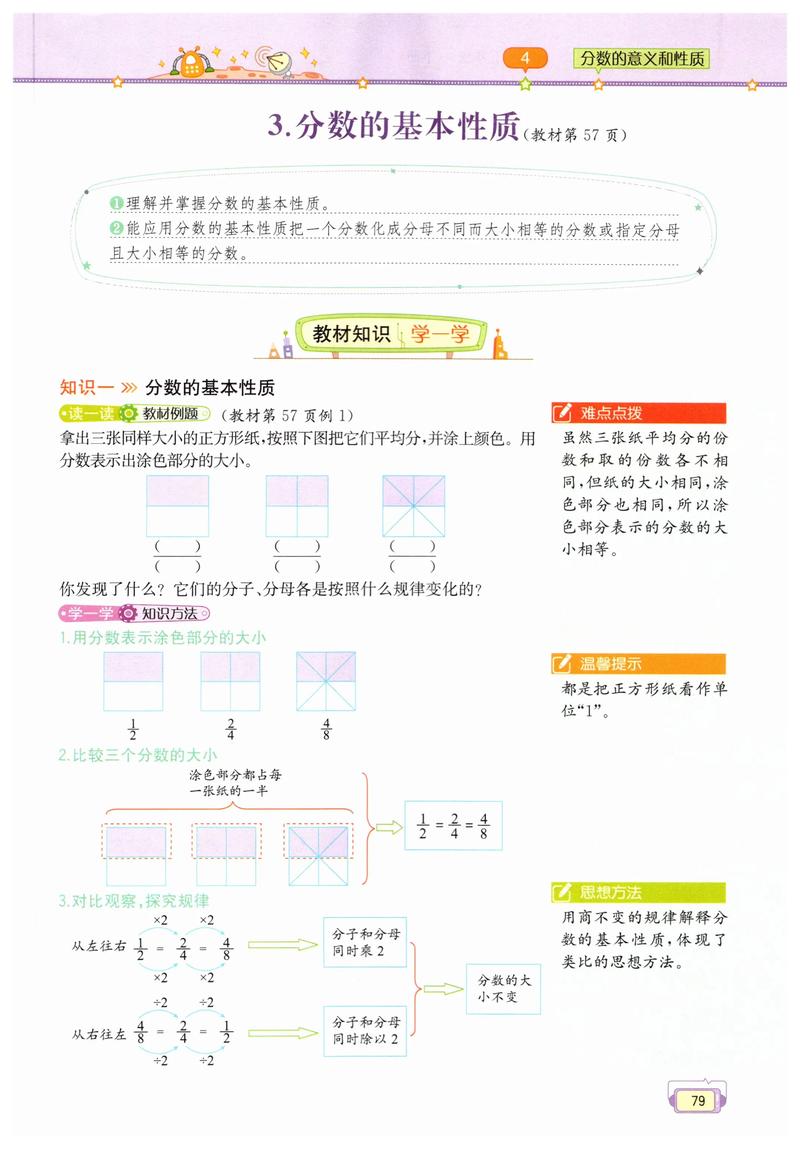

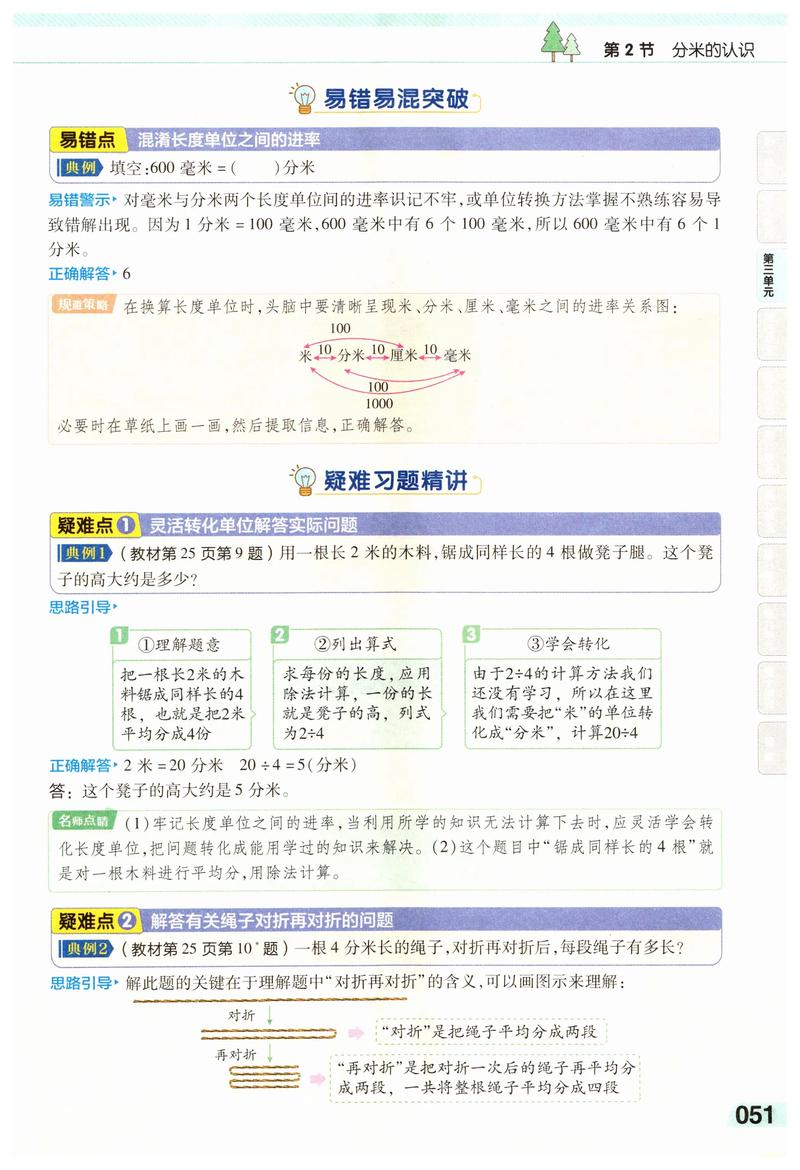

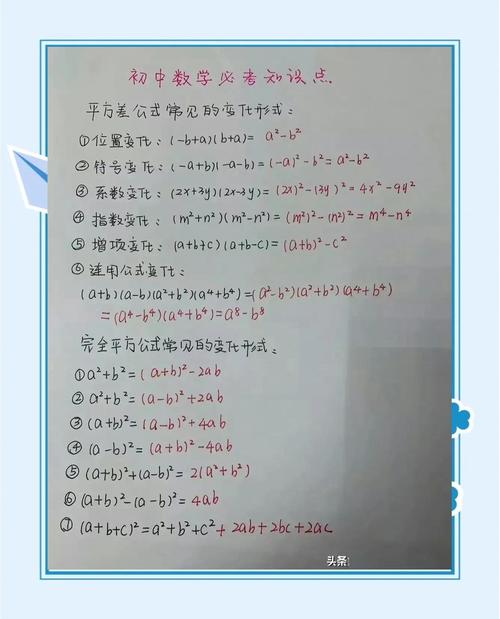

许多学生误认为竞赛题与课本无关,初中数学竞赛60%以上的题目源于教材知识点的延伸,代数式的变形技巧、几何辅助线构造逻辑,均以课本定理为根基,建议每周抽出固定时间,系统梳理七年级至九年级教材中的公式、定理推导过程,尤其关注章节末的拓展思考题,这些题目往往暗含竞赛命题思路,练习时尝试用三种不同方法解同一道题,培养思维的灵活性。

模块化训练破解知识盲区

可拆分为数论、组合数学、几何变换等六大模块,每个模块需配备专项训练资料,初中数学竞赛培优教程》分册或“希望杯”十年真题分类汇编,以数论为例,先掌握整除性判定、同余性质等基础概念,再逐步挑战含参数的不定方程问题,每周集中攻克一个子模块,记录错题时标注对应的知识漏洞类型,月末针对高频错误点进行二次强化。

真题实战需把握三个关键点

近五年主流竞赛真题是最佳模拟素材,建议在完全仿真的环境下练习:限时90分钟完成12道填空题+4道解答题,使用正规答题卡书写,重点分析命题趋势,例如近年几何题逐渐减少纯证明类题目,转向结合坐标系的计算证明混合题型,完成每套真题后制作数据表格,统计各模块得分率、解题耗时、失误原因,三个月内的训练目标应使代数模块稳定达到85%正确率。

时间管理遵循“黄金两小时”原则

课业与竞赛的平衡需要精细规划,每日晚间的深度学习时段(建议19:30-21:30)专注处理竞赛内容,前半小时复习当日课内疑难点,剩余时间按4:3:3分配于新知识学习、专题训练和错题复盘,周末可参加线上模拟测试,但需保证每周至少有半天完全脱离数学,进行运动或艺术类活动,避免思维僵化。

建立正向反馈机制

将长期目标分解为可视化的阶段成果,例如设定“两个月内掌握梅涅劳斯定理的七种应用场景”,每达成一个小目标,可在学习日志中用特定符号标记,遇到瓶颈期时,尝试向教师提交解题过程手稿,请求针对思维路径的点评而非单纯答案对错,参与学习小组时,主动担任某个知识点的讲解者,教学相长能显著提升理解深度。

数学竞赛本质是思维模式的升级过程,当你能在解出难题时清晰描述自己的思考脉络,当看到陌生题型能快速关联已掌握的方法体系,这种能力的积累远比奖项本身更有价值,保持对数学本质的好奇,解题技巧的提升会自然发生。

发表评论