数学归纳表是帮助小学生梳理知识脉络、提升学习效率的有效工具,清晰的结构和合理的分类能帮助孩子快速定位薄弱点,系统掌握基础知识,以下分享制作数学归纳表的具体方法。

第一步:明确学习目标

根据教材大纲和考试重点确定归纳范围,小学阶段数学知识主要分为数与代数、图形与几何、统计与概率、解决问题四大板块,建议按学期或单元划分,例如三年级上册可细分为“万以内加减法”“多位数乘一位数”“长方形与正方形的认识”等模块。

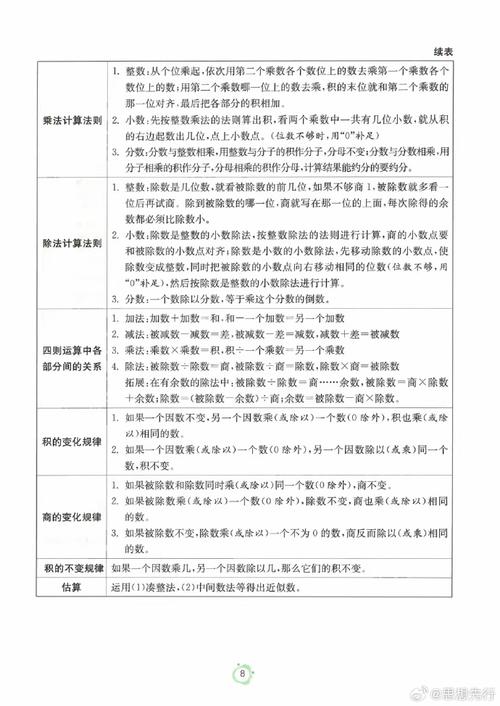

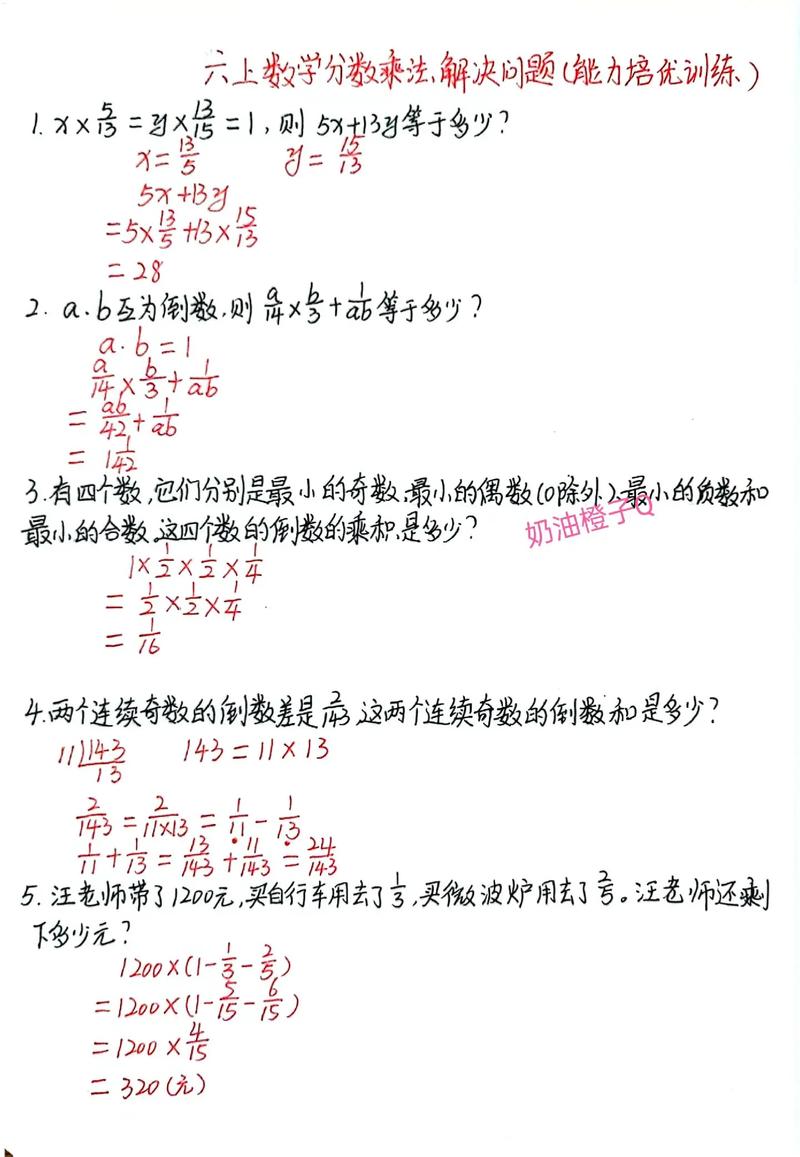

第二步:整理知识点与题型

每个模块拆解为基础概念、公式定理、常见题型三部分,以“分数初步认识”为例:

概念:分子分母含义、分数比较大小

公式:同分母加减法规则、分数与整数的转换

题型:图形等分涂色题、应用题中的分配问题

建议用不同颜色标注重难点,例如用红色标出易混淆的“单位换算”,用绿色突出高频考点“列式计算”。

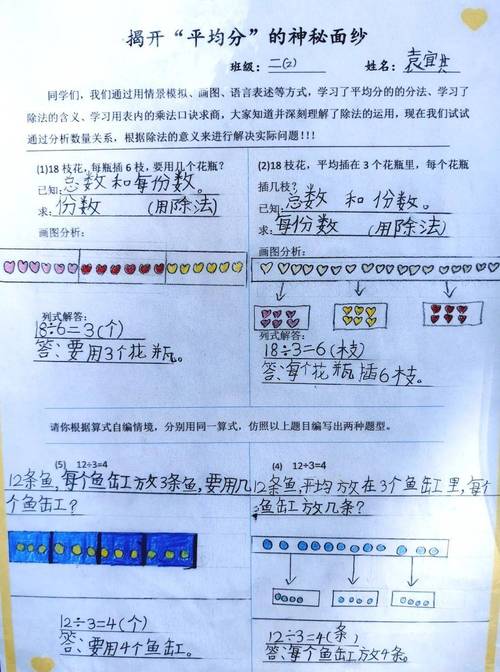

第三步:设计归纳表模板

推荐双栏式布局:左侧40%区域记录知识点,右侧60%区域对应典型例题及解题步骤,可添加“错题标注区”,用便利贴或符号标记常错题型。

| 知识点 | 例题示范 | |-----------------------|---------------------------| | 周长公式:边长×4(正方形) | 黑板报边框长2米,需多长彩带?| | | 解题:2×4=8米 → 标注单位 |

第四步:动态更新机制

每周预留15分钟修订时间,若孩子掌握“24时计时法”后仍混淆“上午8时”与“20时”,可在对应区域增加对比图表:

普通计时法 → 24时计时法 上午8:00 → 8:00 下午3:20 → 15:20 晚上9:45 → 21:45

第五步:配合思维导图强化记忆

对逻辑性强的章节如“四则运算顺序”,可用树状图延伸出:

括号 → 乘除 → 加减 ↓ 应用题审题三步:划重点→列关系→验算

实际教学中发现,将归纳表与错题本结合使用效果更佳,曾有学生通过持续更新“角度测量”专项表,两周内将相关题型正确率从65%提升至92%,建议家长引导孩子在每周末用5分钟快速回顾表格内容,用荧光笔划出仍需强化的部分,知识体系的建立需要循序渐进,定期维护的归纳表就像为数学学习搭建的阶梯,让孩子每一步都踩得扎实稳当。

发表评论