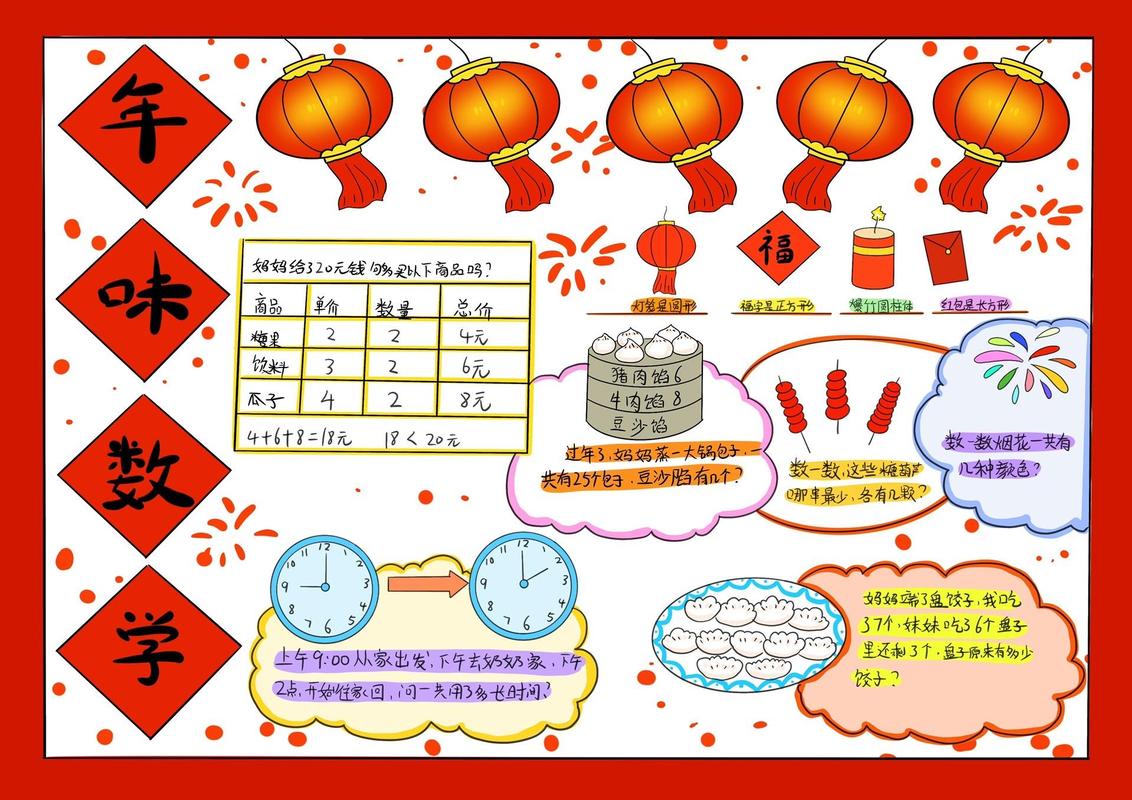

寒假来临,许多家长发现孩子对数学作业里的"过年题"既好奇又犯难,这类题目巧妙地将灯笼、红包、春联等传统元素融入数学情境,特别考验孩子从生活场景中提炼数学问题的能力,以这道典型题为例:"奶奶包了48个饺子,全家6人平均分,小明比妹妹多吃2个,两人实际各吃了多少?"

第一步:明确题目核心数据

用红笔圈出关键数字:总饺数48个、人数6人、小明与妹妹的差值2个,计算人均分配量:48÷6=8个/人,此时要让孩子注意"平均分"是解题的基础,但实际分配存在变量。

第二步:建立数学模型

设妹妹吃x个,小明则为x+2个,两人合计消耗量应等于双倍人均量(8×2=16个),得出方程:x+(x+2)=16,这个过程要引导孩子用图形辅助理解,比如画两个盘子标注数量关系。

第三步:验证答案合理性

解得x=7(妹妹),小明9个,此时需代入原题检验:7+9=16,恰为两人应得总数,同时全家总消耗量7+9+8×4=48个完全吻合,这个步骤能培养孩子严谨的验算习惯。

北京特级教师王芳建议:过年题训练的是数学建模思维,家长可以用实体道具辅助教学,比如用花生代替饺子,让孩子动手分配再列式计算,广州某重点小学的调研数据显示,使用生活道具解题的学生,应用题正确率比纯纸面练习组高出23%。

这类题目设计遵循教育部"数学联系生活实际"的教学指导原则,当孩子遇到灯笼排列规律、压岁钱分配等问题时,关键要引导其完成三步转化:生活场景→数学语言→方程式,上海市教育学会理事李强指出,春节主题题目能有效提升低年级学生的数学兴趣,在近五年统考中,融合传统节日元素的题目占比已提升至15%。

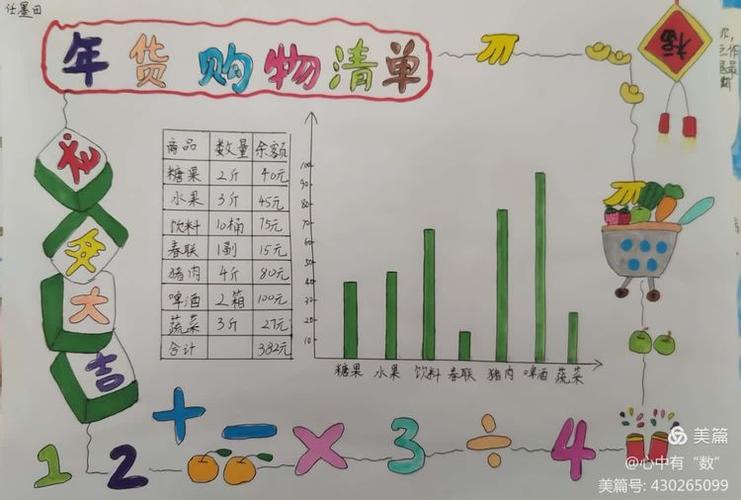

临近春节,不妨带孩子逛年货市场时做数学观察:计算春联套装价格差、对比坚果礼盒的单价、统计不同灯笼的几何形状,这种沉浸式学习不仅能巩固课堂知识,更能让孩子理解数学在生活中的真实价值——这才是过年题设置的精髓所在。

发表评论