数学学习的关键在于理解与积累

初中数学是构建理科思维的重要阶段,但许多学生常因方法不当陷入“学得累、效果差”的困境,如何真正掌握这门学科?以下从实际应用角度提供可落地的建议。

夯实基础是核心

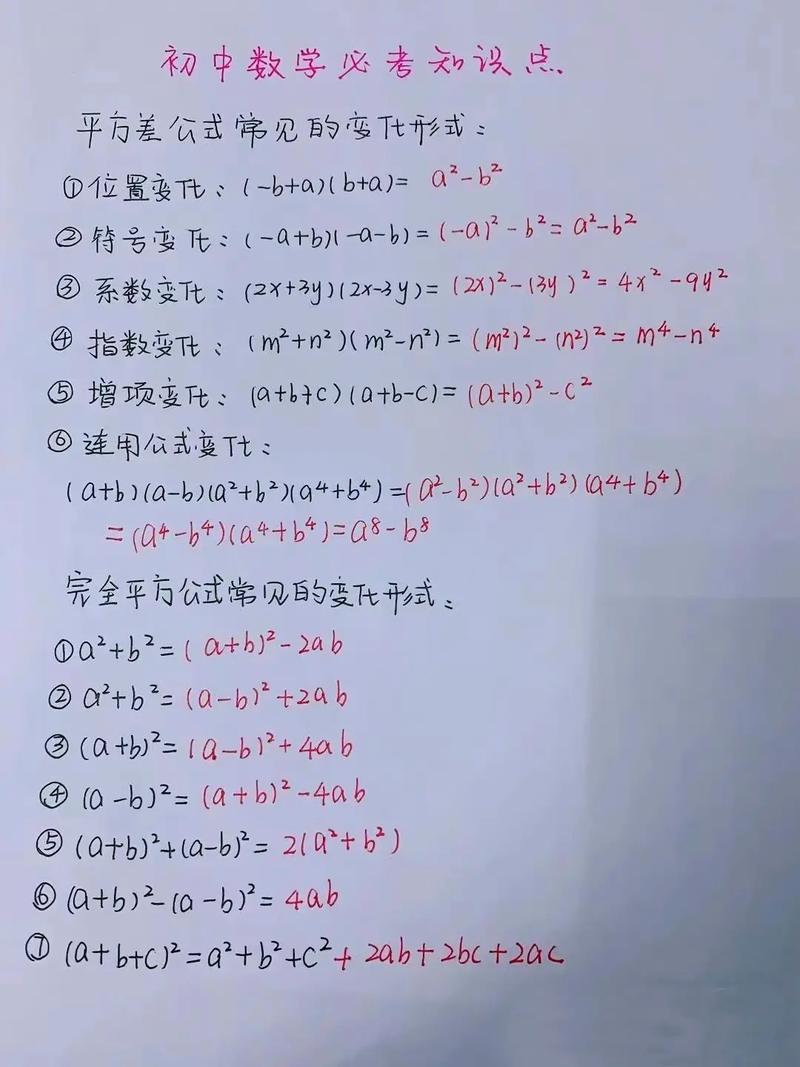

初中数学的知识点呈阶梯式分布,前两年内容多为代数、几何的基础概念,例如方程运算、三角形性质等,若急于刷题而忽略教材定义,后期容易因概念模糊导致解题卡壳,建议每天抽出10分钟复述课本中的定理,用自己的语言解释公式含义,学习“勾股定理”时,尝试用图形拼接的方式推导公式,而非死记硬背。

建立系统性解题思维

考试中60%的失分源于思路混乱,面对复杂题目时,可拆分问题为三个步骤:

1、识别题型:迅速判断题目考察的知识模块(如函数、概率);

2、关联公式:列出可能用到的定理或模型;

3、分步验证:通过代入、画图等方法逐一排除干扰项。

例如解二元一次方程组,先观察系数特征,选择代入法或加减法,而非盲目尝试。

将错题转化为进步工具

整理错题时,重点标注错误类型:

计算失误(如符号错误)→ 加强草稿规范性;

思路偏差(如错误套用公式)→ 重新推导相关知识点;

审题遗漏(如忽略单位换算)→ 用荧光笔标记题干关键词。

每周对错题进行“二次重做”,直至能清晰讲解解题逻辑。

让数学与生活产生联结

在超市对比折扣时运用百分比计算,用坐标系描述上学路线,通过统计家庭月度开支练习数据分析——这些实践能强化“数学有用”的认知,曾有学生通过记录篮球投篮命中率,自发研究概率统计图表,最终在考试中相关题型正确率达100%。

避免陷入两大误区

1、盲目追求难度:中考70%为基础题,反复练习偏题可能挤压巩固基础的时间;

2、依赖搜题软件:直接查看答案会弱化独立思考能力,建议先完成同类基础题再挑战难题。

数学能力的提升像竹子生长——前四年仅长3厘米,第五年起每天长30厘米,那些看似“突然开窍”的学生,实则是持续积累后的质变,保持每日20分钟针对性练习,三个月后会有明显突破。

发表评论