初中数学竞赛试题常被贴上“难”“偏”的标签,但真正理解其设计逻辑后,会发现它不仅考察知识积累,更考验思维方式,对于学生、家长或教育者而言,如何正确看待这些题目,直接影响备赛效率和数学能力的提升。

一、从题目意图出发,避免盲目刷题

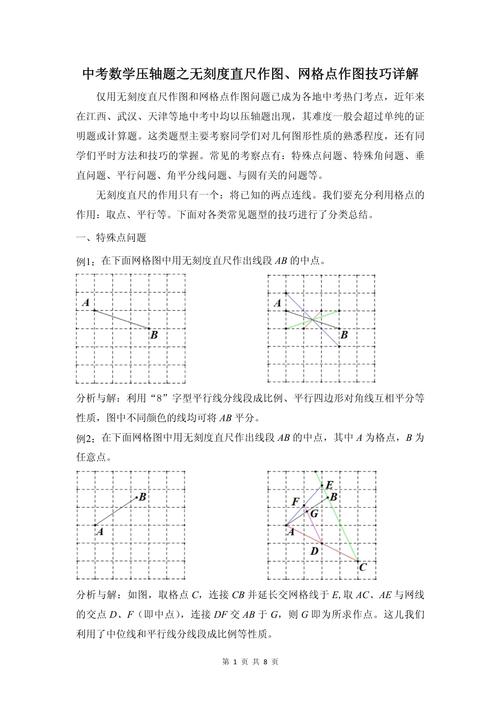

竞赛试题与常规考试最大的区别在于“思维导向”,一道看似复杂的几何题,可能并非要求学生掌握超纲定理,而是考察图形拆解能力,遇到陌生题型时,先观察题目给出的条件是否存在特殊关联(如对称性、等差关系),再联想已学知识点,往往能发现突破口,盲目追求题海战术,反而容易陷入固定套路,忽略思维灵活性。

二、知识点拆解:化繁为简的核心能力

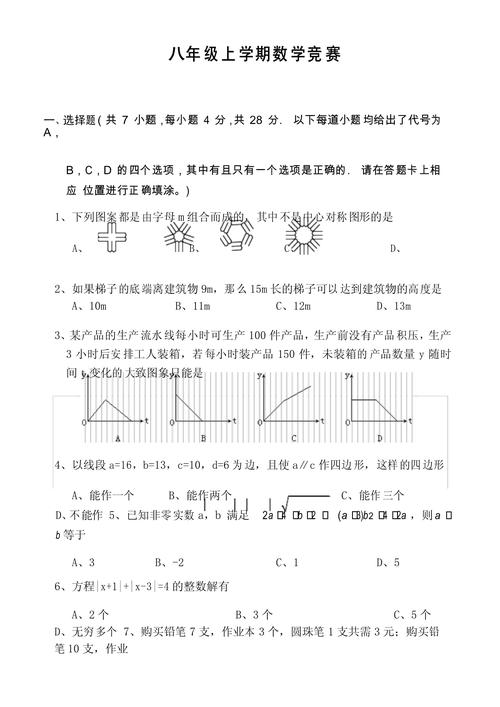

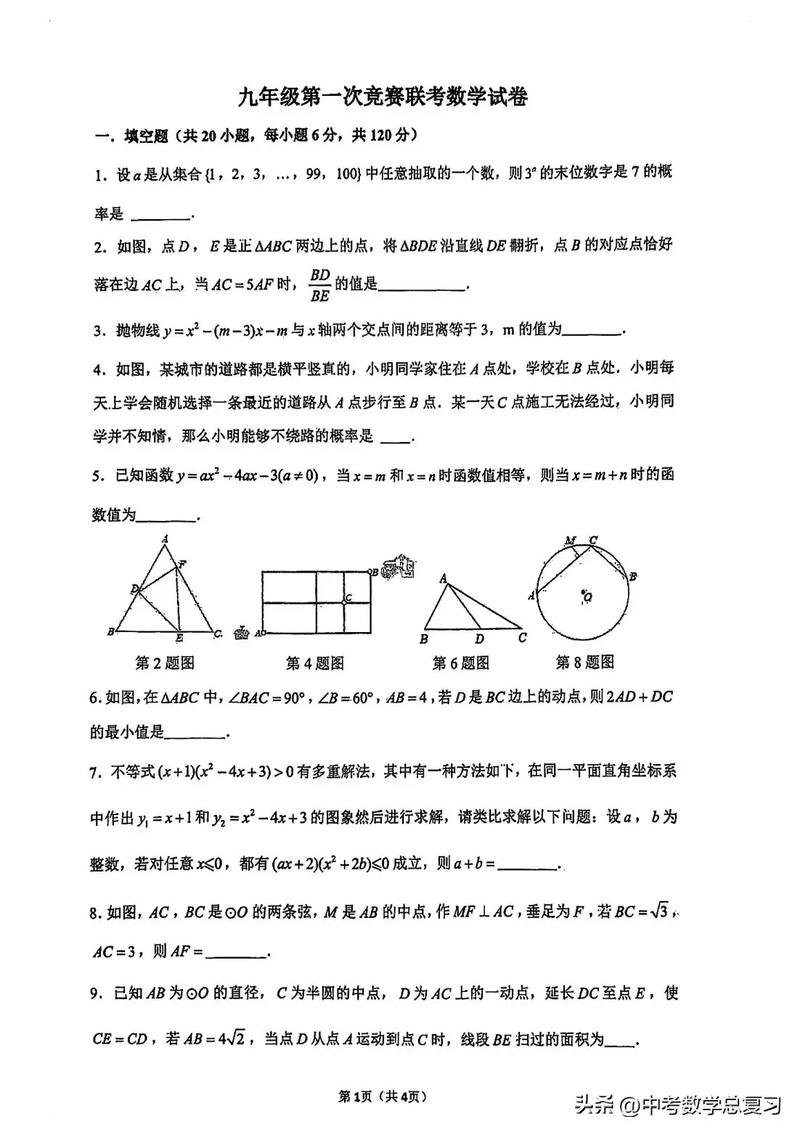

以一道经典竞赛题为例:

“已知a²+b²=1,c²+d²=1,求ac+bd的最大值。”

表面涉及二次函数与不等式,实际可通过向量内积公式(cosθ≤1)快速解决,这说明竞赛题常将多个基础知识点进行“封装”,解题的关键在于识别知识模块并建立联系,建议学生建立“错题档案”,标注每道题对应的核心知识点及组合方式,逐步形成解题直觉。

三、数学思维的培养比答案更重要

部分家长过度关注竞赛成绩,却忽略了过程的价值,在解数论题时,学生可能需要尝试5种错误思路后才能找到正确方法,这种试错过程恰恰锻炼了逻辑严谨性和抗挫能力,教师可引导学生用“思维导图”记录推理路径,即使答案错误,也能通过回溯步骤发现逻辑漏洞。

四、实战训练中的三个关键细节

1、限时训练:用20分钟解一道中等难度题,模拟赛场压力环境

2、一题多解:至少用两种方法验证答案,例如代数解法与几何图解法的对照

3、命题人视角:尝试将课本例题改编为竞赛风格题目,理解出题逻辑

五、警惕“超纲焦虑”,重视基础衔接

调查显示,70%的竞赛失分源于基础公式应用错误,而非高难度技巧,例如因分式运算疏忽导致整个证明失效,建议每日花10分钟专项训练计算准确度,比突击学习冷门定理更有效。

数学竞赛的本质是“用已知探索未知”的过程,与其纠结某道题是否超纲,不如关注解题过程中展现的思考韧性,一位带出多位竞赛金奖的教师曾说:“优秀的竞赛生不是题库,而是问题的解构者。”这种能力,远比奖牌更有长期价值。

发表评论