计算时间总量是小学数学中常见的题型,主要目的是帮助孩子理解时间的加减运算及实际应用,家长在辅导孩子时,可以遵循以下方法,通过生活场景引导孩子掌握核心逻辑。

一、明确时间计算的基本单位

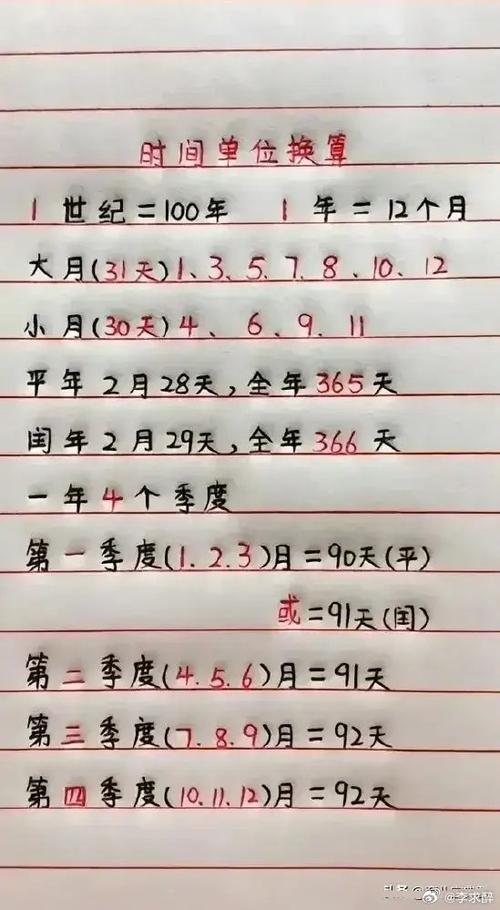

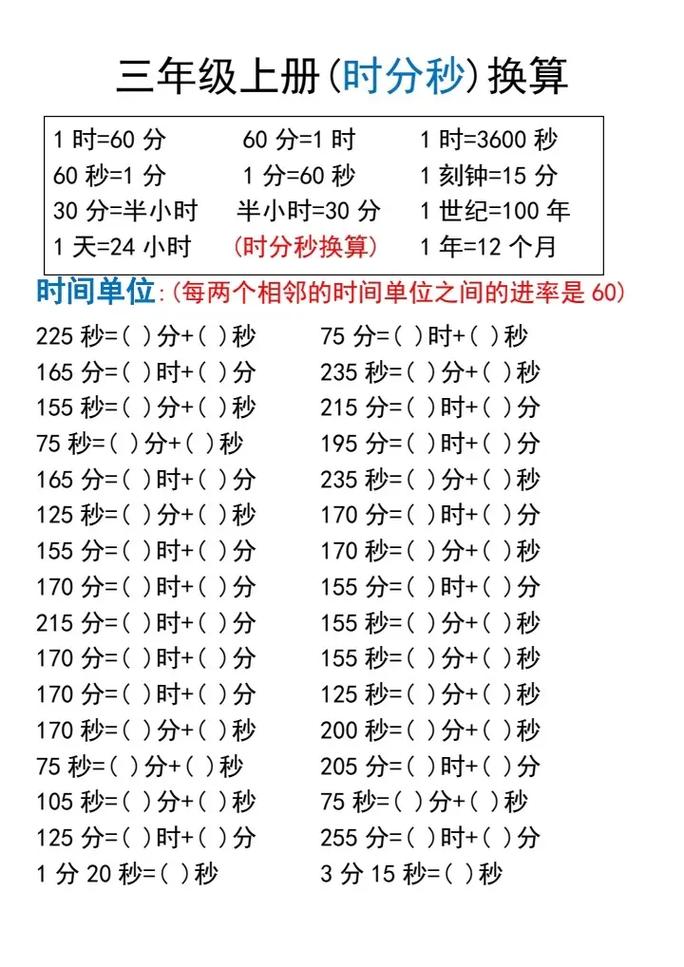

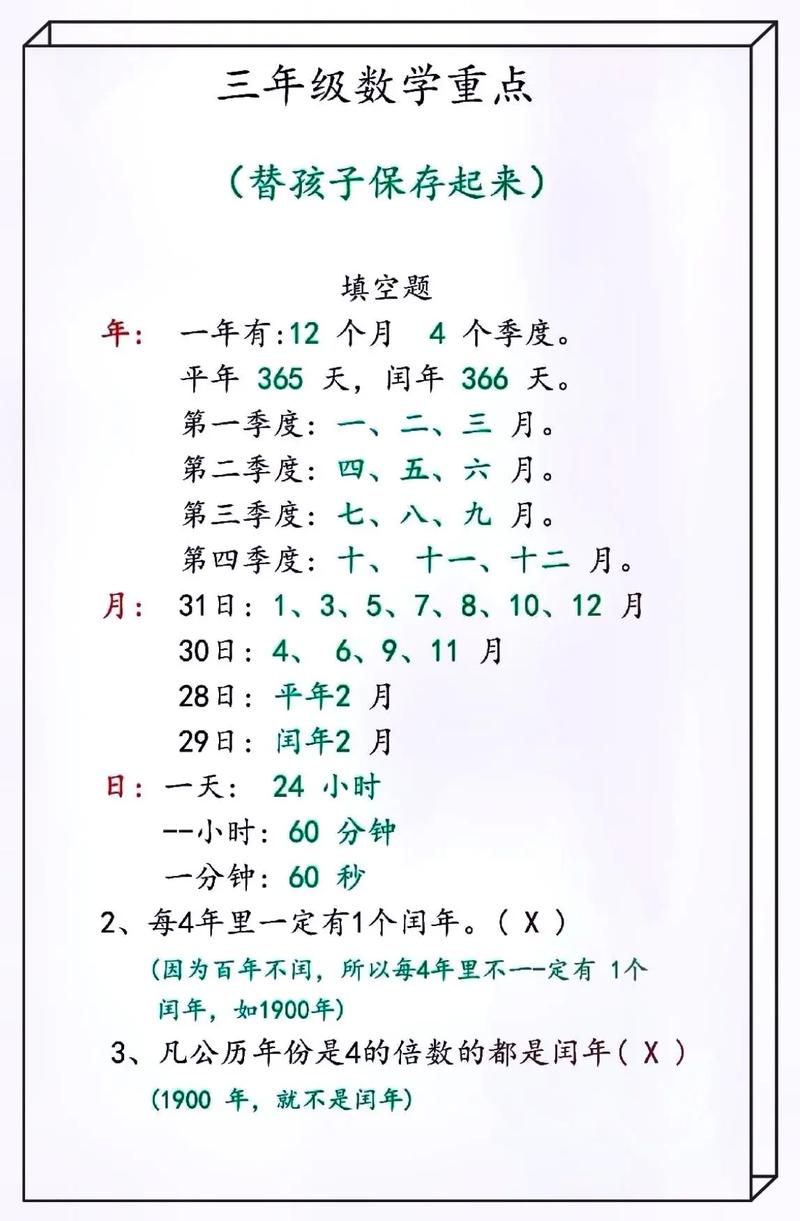

时间的基本单位包括小时、分钟、秒,小学阶段通常涉及“小时”和“分钟”的转换,需让孩子牢记:1小时=60分钟,2小时15分钟可转换为135分钟(2×60+15)。

二、分步拆解计算过程

以“小明上午8:30开始写作业,10:45完成,一共用了多少时间?”为例:

1、整点时段计算:从8:30到10:30是2小时;

2、剩余分钟计算:从10:30到10:45是15分钟;

3、合并结果:2小时+15分钟=2小时15分钟(或135分钟)。

通过拆分复杂问题,孩子更容易理解连续时段的累加逻辑。

三、处理跨天或特殊场景

若时间跨越中午12点或次日,可借助“24小时制”简化计算。

- 晚上9:15到第二天早上6:30:

1. 从21:15到24:00是2小时45分钟;

2. 从0:00到6:30是6小时30分钟;

3. 总时长=2小时45分钟+6小时30分钟=9小时15分钟。

四、常见易错点及解决方法

1、单位未统一:计算前需将“小时”转换为“分钟”或保持原单位;

2、借位错误:减法中若分钟数不够减,需从小时借1小时(即60分钟),计算9:20到10:05的时长:

- 10:05 - 9:20 = 45分钟(借位后计算为65分钟-20分钟)。

五、生活化练习提升应用能力

家长可设计贴近生活的题目,如:

- 计算动画片从17:10播放到18:25的时长;

- 记录每天阅读、运动的时间并求周总和。

通过实际场景,孩子能更直观理解时间计算的意义。

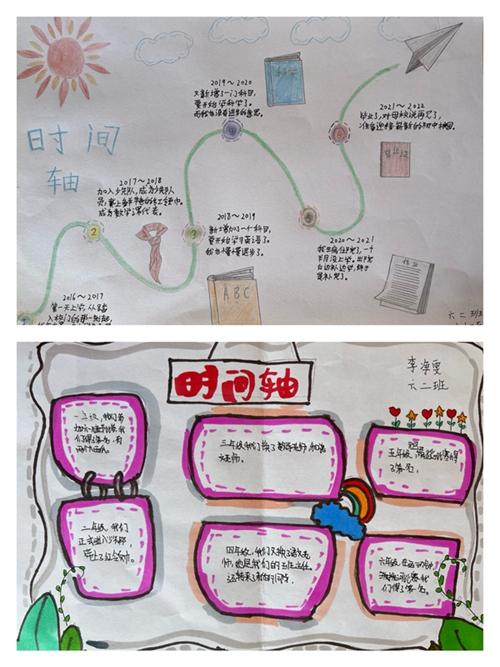

个人观点:时间计算不仅是数学技能,更是培养孩子规划能力的工具,建议家长在辅导时多用实物钟表辅助教学,通过动手拨动指针强化理解,遇到复杂问题时,鼓励孩子画时间轴分段标注,逐步建立解题信心。

希望以上内容对你有帮助!

希望以上内容对你有帮助!