数学思维的启蒙关键

小学阶段是数学学习的黄金时期,孩子在这一阶段形成的思维方式和学习习惯将影响未来的学科能力,作为家长或教育者,如何帮助孩子建立扎实的数学基础?以下从方法、习惯和心理层面展开分析。

1. 理解比计算更重要

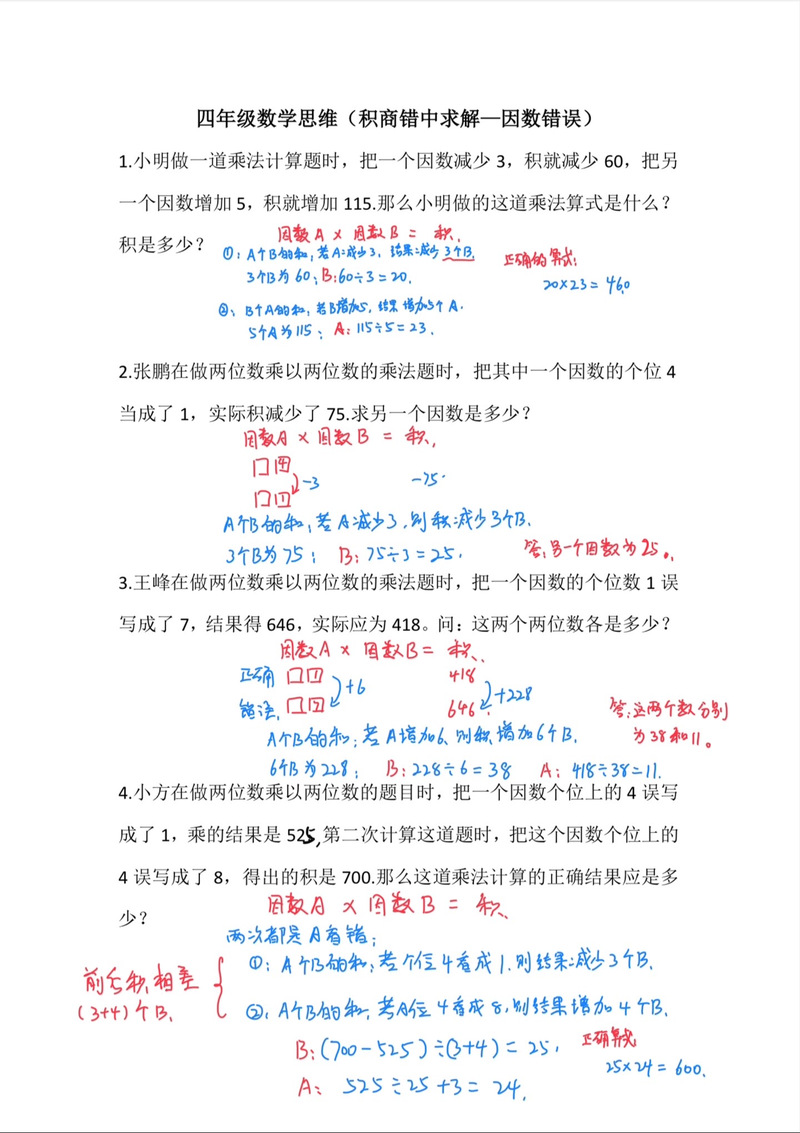

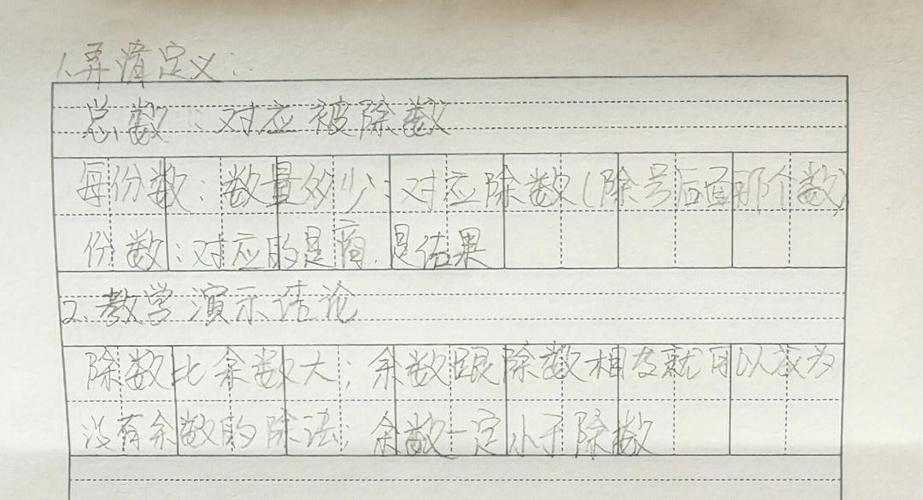

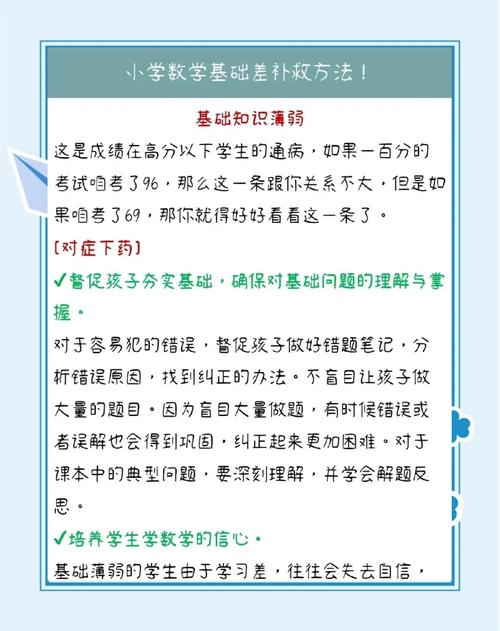

许多家长误以为数学成绩提升依赖“刷题量”,但盲目练习反而可能固化错误思维,小学的核心是理解概念本质,学习“加减法”时,可通过实物操作(如积木、水果)让孩子体会“数量变化”,而非直接背诵算式,低年级的“应用题”训练应侧重逻辑转化能力,引导孩子用画图、举例的方式拆解问题。

2. 日常渗透数学思维

数学并非独立于生活存在,购物时让孩子计算折扣金额,旅行时规划时间与路线,甚至整理玩具时分类统计数量,都能潜移默化培养数感,研究表明,将数学与实际场景结合的学生,解决复杂问题的能力平均提升40%(数据来源:教育部《小学数学教学实践调研报告》)。

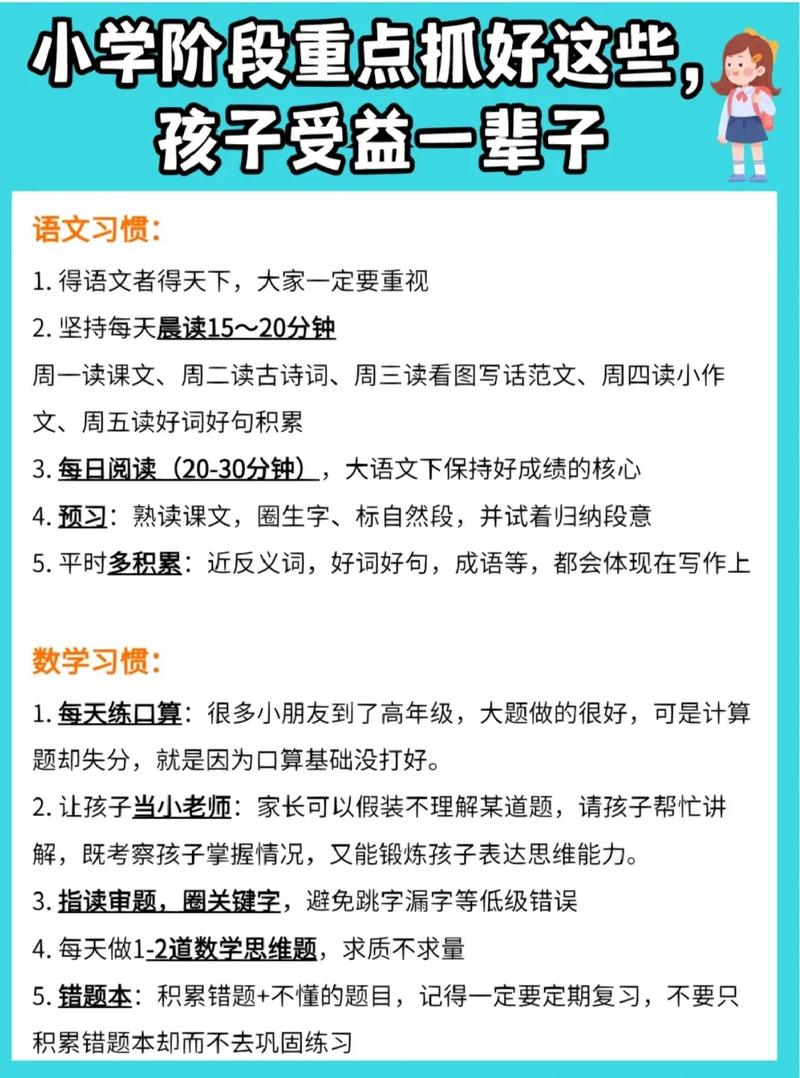

3. 建立“错题-反思”循环系统

整理错题不是机械抄写,而是分析错误根源,计算错误可能源于注意力分散或规则混淆,应用题失误则可能是题意理解偏差,建议使用“三步法”:

- 记录原题与错误答案;

- 用红笔标注关键错因;

- 隔周重做并对比进步。

通过针对性改进,错误率可降低60%以上(案例参考:某省级重点小学教学实验数据)。

4. 避免“超前学习”陷阱

部分家长热衷让孩子提前学习高年级内容,但超出认知水平的知识会打击信心,小学阶段需遵循“循序渐进”原则,

- 1-2年级重点训练口算与空间感知;

- 3-4年级强化逻辑推理与抽象建模;

- 5-6年级衔接代数与统计思维。

根据艾宾浩斯遗忘曲线,每周复习核心知识点比盲目拓展更有效。

5. 正向激励塑造学习心态

数学学习难免遇到挫折,家长的反馈方式直接影响孩子的心态,避免指责“这么简单都错”,转而用“我们看看哪里可以优化”等引导式语言,心理学家指出,获得具体鼓励(如“你刚才的解题步骤很清晰”)的孩子,抗压能力比被笼统表扬(如“你真聪明”)的群体高3倍。

个人观点

数学教育的本质是培养解决问题的能力,而非追求满分,与其纠结某次考试成绩,不如关注孩子是否养成独立思考、严谨验证的习惯,作为从业十年的教育工作者,我观察到:能在小学阶段体会数学乐趣的学生,进入中学后往往展现出更强的自主学习能力,耐心播种,静待花开。

发表评论