,不仅能锻炼逻辑思维,还能培养表达能力,如何有效解答这类题目?以下从实际教学经验出发,提供可操作的指导方法。

明确题目核心信息

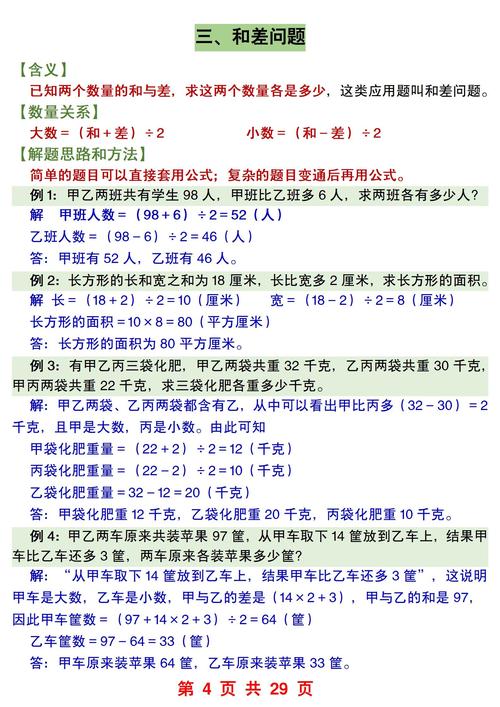

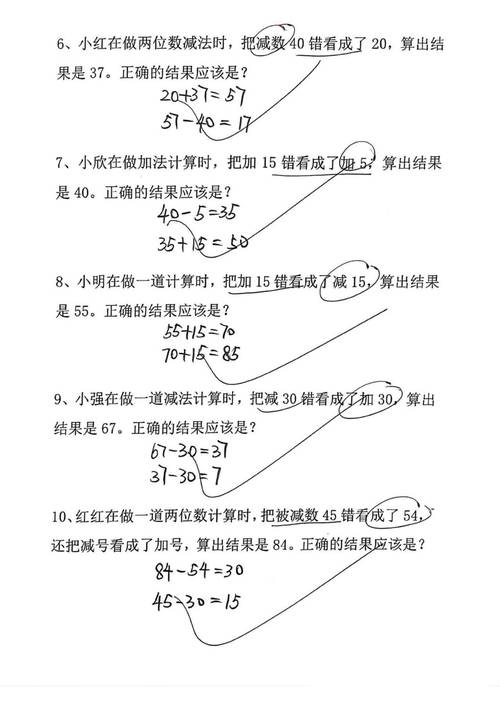

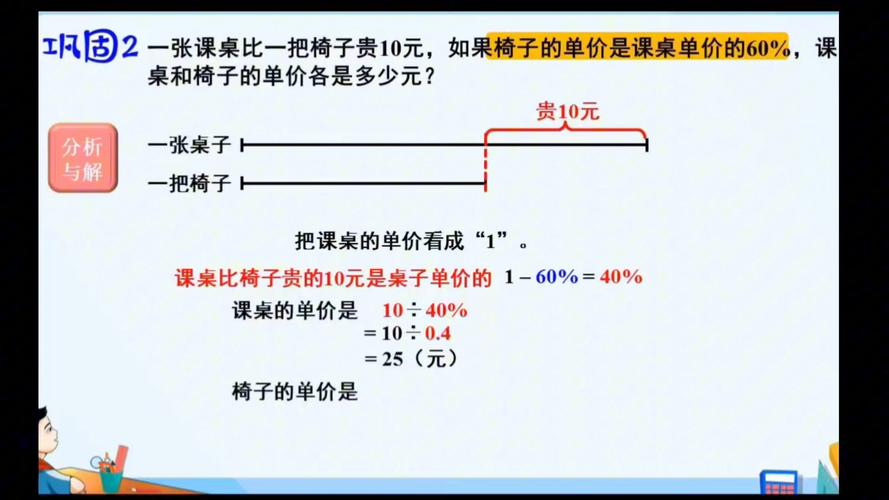

拿到题目时,先逐句通读,用铅笔圈出关键数据和问题,例如题目中出现“多出”“剩余”“平均分配”等词汇时,需立刻标记并转化为数学符号或图形,建议用线段图、表格或实物模拟的方式将抽象问题可视化,例如用积木演示“分糖果给5个小朋友,每人3颗后还剩2颗”的场景。

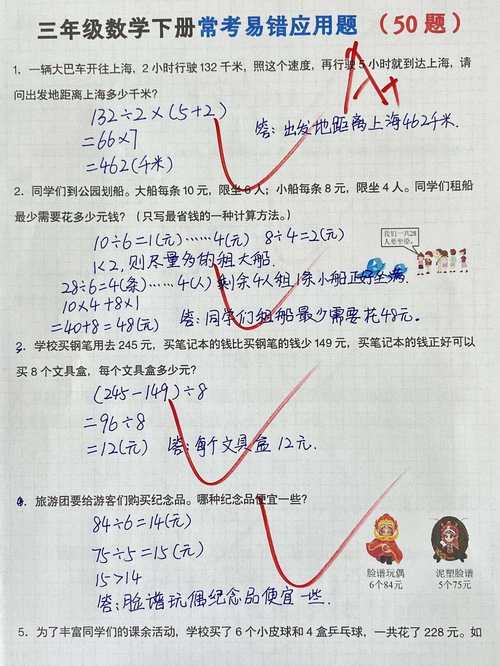

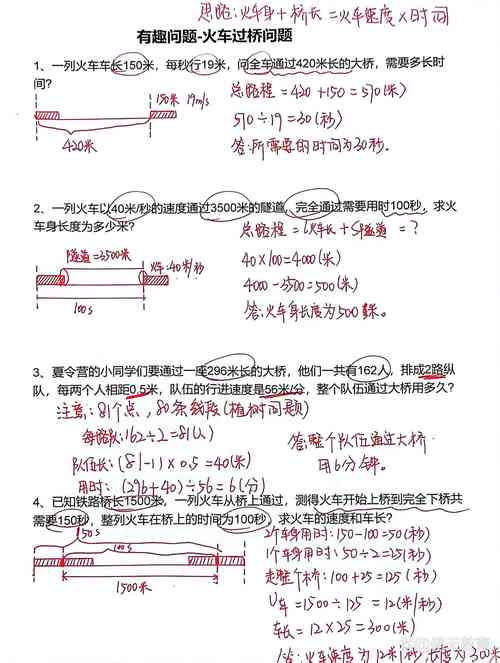

分步骤拆解问题

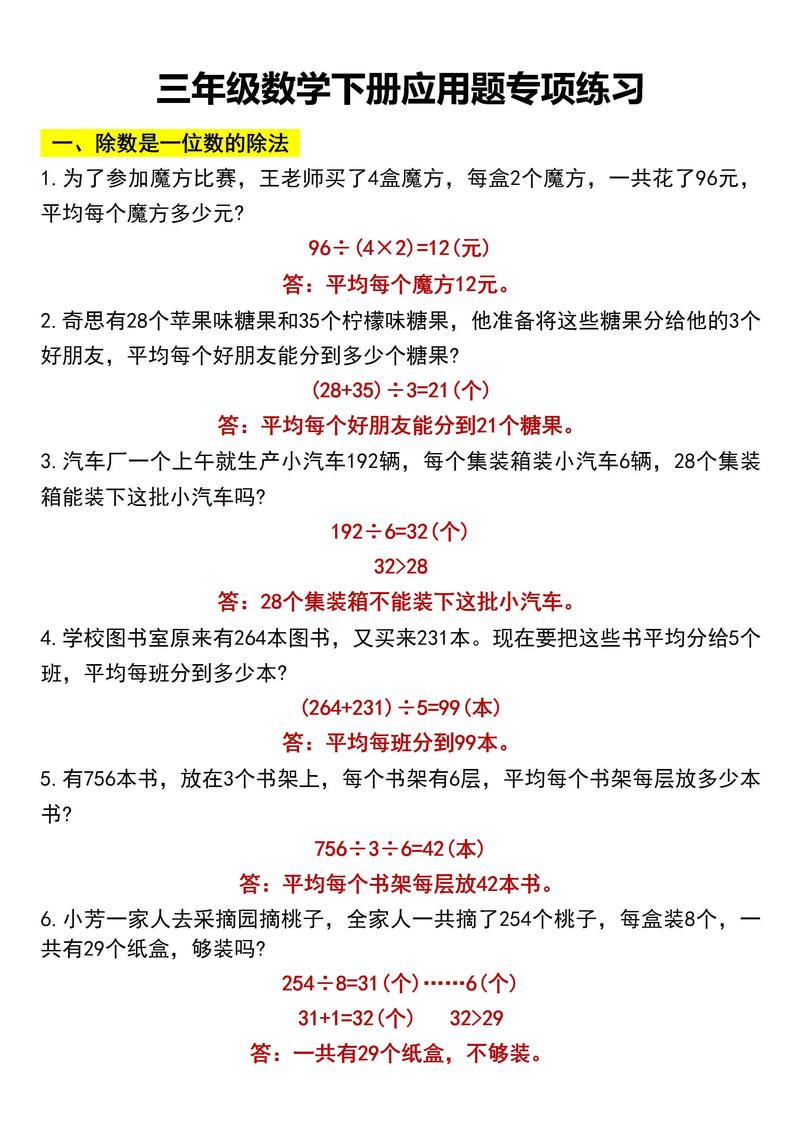

将复杂问题拆分为多个小任务,例如解决“两辆汽车从两地相向而行”的问题时,先确定每辆车的速度、行驶时间、相遇条件,再分步计算总路程,教孩子用箭头符号或编号标注思考路径,确保每一步骤都有对应的计算依据,避免直接跳到答案,强调“过程比结果更重要”。

规范表达逻辑

数学讲述题要求用文字和算式共同说明过程,训练孩子用“先找到…”“根据…可得出…”等连接词串联思路。“第一步:计算小明原有书本数量,15+8=23本;第二步:减去借给同学的5本,23-5=18本。”书面作答时,要求每行算式对齐,单位符号完整,避免跳步。

建立检查习惯

完成解答后,引导孩子代入答案逆向验证,例如算出“水池注满需要6小时”后,反向计算6小时内的注水量是否符合题目条件,鼓励用不同方法解题,如用方程和算术法分别验证,培养多角度思考能力。

家长与教师的配合建议

日常练习中,可让孩子担任“小老师”,将解题过程口述给家长听,教师批改作业时,除了判断对错,更需关注步骤的完整性和表述清晰度,建议收集典型错题,用对比法展示规范写法与常见错误,例如漏写单位、符号混淆等问题。

数学讲述题的本质是思维的外化过程,通过系统训练,学生不仅能提升解题能力,更能形成严谨的思考模式,个人实践中发现,坚持每天用5分钟复述一道题的解法,两个月后学生的逻辑表达会有显著进步,数学不是机械计算,而是理解、分析与沟通的综合体现。

发表评论