在辅导孩子作业的过程中,很多家长会遇到一种被称为“唐僧数学题”的小学数学题,这类题目通常情节有趣,像是《西游记》里唐僧考徒弟的故事,但涉及的条件和关系可能有点绕,容易让孩子和家长感到困惑,别担心,掌握几个关键方法,咱们就能轻松应对这些“小妖怪”般的题目。

核心方法:化身“小唐僧”,理清逻辑链 的核心不是计算多难,而是理清题目中人物、物品、事件之间复杂的关系,就像唐僧要一步步讲道理一样,我们需要引导孩子化身“小唐僧”,把题目里的逻辑链一步步拆解清楚。

-

第一步:慢读题,圈关键,找“谁”和“什么”

- 让孩子放慢速度,大声朗读题目至少两遍,第一遍了解大概故事,第二遍开始捕捉细节。

- 拿出铅笔,边读边圈出关键信息:人物(谁)、物品(什么)、数字、表示关系的动词(如“分”、“给”、“拿”、“比”、“多”、“少”、“是”、“等于”)。

- 特别注意转折词:“、“、“结果”、“等,这些地方往往藏着陷阱或关键条件。

例子:孙悟空、猪八戒、沙僧分桃子,悟空说:“我比八戒多拿3个。”八戒说:“我拿的是沙僧的2倍。”沙僧说:“我们一共分了15个桃子。”请问每人拿了几个?

圈出:孙悟空、猪八戒、沙僧、桃子、多拿3个、是...2倍、一共15个。

-

第二步:画出来,变直观(数形结合)

- 抽象的文字关系容易让人迷糊,鼓励孩子把圈出的关键信息用简单的图形、线段或表格表示出来,这是破解“唐僧题”最有效的一招!

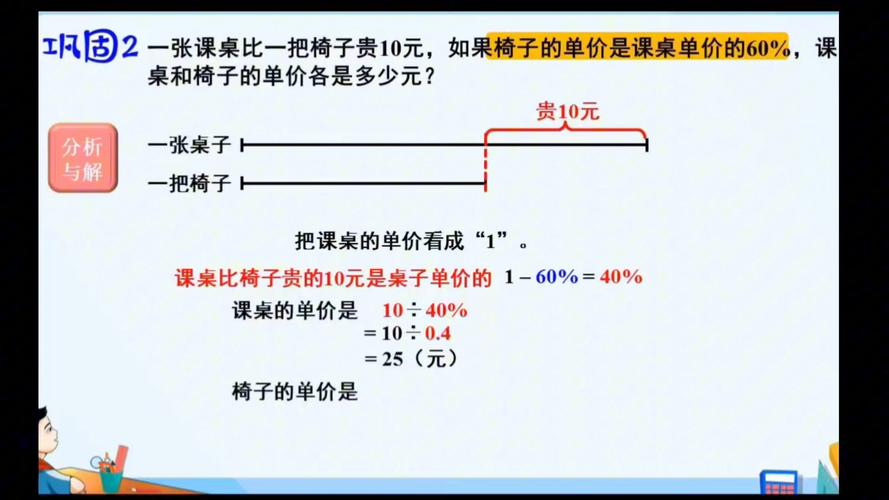

- 画线段图: 特别适合表示“多少”、“倍数”、“总和”关系。

- 比如上面的例子:既然沙僧拿的最少(八戒是他的2倍),就从沙僧开始画,画一条线段代表沙僧的桃子数。

- 八戒是沙僧的2倍,那就画两条与沙僧线段一样长的线段代表八戒。

- 悟空比八戒多3个,就在八戒的两条线段后面再画一小段(代表多出的3个)。

- 把所有线段加起来(沙僧1份 + 八戒2份 + 悟空2份+3个)等于总数15个。

- 画示意图/表格: 适合表示分配、顺序变化等。

- 例子:唐僧有馒头,第一次给悟空一半加1个,第二次给剩下的一半加1个,最后剩2个,原来有几个?

- 可以尝试从最后倒着画:最后剩2个 → 第二次给之前是 (2+1) 2 = 6个 → 第一次给之前是 (6+1) 2 = 14个,或者用方框示意图表示每次分配的变化。

-

第三步:找联系,列算式(或方程)

- 根据画好的图,清晰地看出各部分之间的关系,目标是找到能把所有部分联系起来的等式。

- 找出“等量关系”: 题目中通常隐藏着一个或多个表示总数或相等关系的句子,一共...”、“总和是...”、“等于...”、“最后剩下...”。

- 设未知数(高年级适用): 对于稍复杂的题,找出那个“最基础”的量(通常是题目中关系指向的核心,或者数量最小的那个),设为未知数(比如沙僧的桃子数设为x个),然后用x表示其他人(八戒2x个,悟空2x+3个),最后利用总数关系列方程:x + 2x + (2x + 3) = 15。

- 算术法(低中年级): 利用线段图,把多出的部分先“拿掉”或“加上”,让所有部分变成整齐的倍数关系,再计算一份是多少,如桃子题:假设悟空不多拿那3个,那么总数就是15 - 3 = 12个,这时悟空也是2份(和八戒一样),加上沙僧1份,八戒2份,总共1+2+2=5份,所以一份是12÷5?不对,12不能被5整除?这里就出错了!仔细看图: 沙僧1份,八戒2份,悟空(假设不多3个)也是2份,所以是1+2+2=5份对应12个,一份是12÷5=2.4个?这显然不合理(桃子不能是半个)。错误在哪? 关键在于画图时,悟空的部分是“2份+3个”,当去掉3个后,总数12个对应的是沙僧1份 + 八戒2份 + 悟空2份(注意,悟空去掉3个后变成和八戒一样的2份了),所以是1+2+2=5份=12个,一份=12÷5=2.4?问题出在“份数”必须能整除总数且结果通常是整数,这时要检查:题目条件是否理解有误? 重新读题:“悟空比八戒多拿3个”,八戒是沙僧的2倍,我们设沙僧为x,则八戒为2x,悟空为2x+3,总数x + 2x + (2x+3) = 5x + 3 = 15,那么5x = 12,x=2.4,这确实不合理。这说明原题可能存在表述问题或需要更严谨的条件(比如要求整数解)。 这个例子恰好提醒我们,画图和列式能帮助发现题目潜在的不合理之处(实际教学中题目会确保有整数解),这里为了说明方法,我们假设题目总数是18个:5x + 3 = 18 -> 5x=15 -> x=3 (沙僧),八戒6个,悟空9个,符合所有条件。

-

第四步:细计算,验答案

- 列出算式或方程后,认真计算,计算能力是基础,务必保证准确。

- 代入验算至关重要! 把算出的答案,原原本本代回题目描述的条件中,看看是否每一项都满足。

- 比如桃子题(假设总数18个):沙僧3个,八戒6个(是沙僧2倍),悟空9个(比八戒6个多3个),总数3+6+9=18个,全部条件满足,答案正确。

给家长的建议:

- 耐心是金: 孩子卡壳时,避免急躁或直接给答案,引导他回到第一步,重新读题圈关键,鼓励他画出来,问:“你能把题目里说的关系画个小图给我看看吗?”

- 鼓励表达: 让孩子说说他是怎么想的,即使错了也能暴露理解偏差在哪里。“你先告诉我,你觉得题目最难懂的是哪句话?”

- 重视过程: 让孩子明白,把思考过程(尤其是画图)清晰地展现出来,比只写一个正确答案更重要,解题的“道”比“术”更有价值。

- 联系生活: 如果可能,把题目情境稍微改编,和孩子熟悉的玩具、零食联系起来,增加兴趣和理解度。

- 警惕“隐藏条件”: “唐僧题”有时会把关键信息藏在人物对话的细节里,或者需要理解某些默认规则(如分东西要整数、时间单位一致等),提醒孩子注意。

面对那些情节曲折的“唐僧数学题”,把它看作一个有趣的逻辑小游戏而非负担,重点在于培养孩子抽丝剥茧、将文字转化为直观模型、再寻找数量关系的能力,作为家长或老师,提供清晰的思考框架(读-画-联-算-验)并给予孩子充分尝试和表达的空间,远比快速得到一个正确答案有意义,孩子解出题目的那一刻眼中闪烁的光芒,正是数学思维萌芽最美的样子,相信孩子,保持耐心,每一个“小唐僧”都能在数学的取经路上找到自己的智慧锦囊。

发表评论