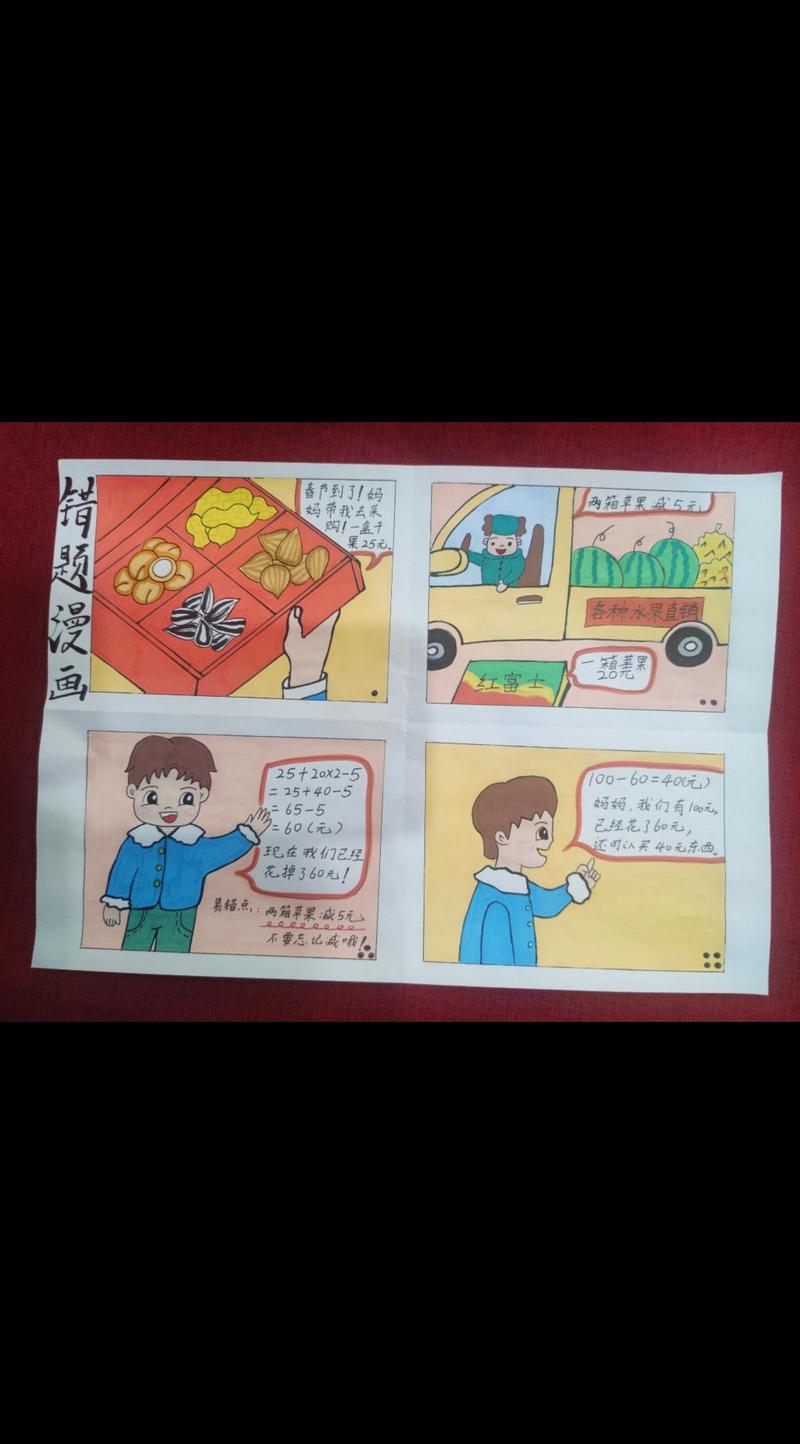

小学数学题变漫画?一线教师教你轻松上手!

看着孩子对枯燥的数学题皱眉叹气,是不是希望解题过程能像看漫画一样有趣?将小学数学题转化为漫画版,不仅能点燃学习兴趣,更能提升理解力与记忆效果!作为拥有十年小学教学经验的教师,我亲证了视觉化教学的强大力量,下面分享实用方法,助你将抽象数字变为生动图画。

拆解题干:找准“画”的核心

- 抓关键元素: 仔细阅读题目,圈出所有数字、物品(苹果、铅笔、小动物)、人物(小明、小红)以及其之间的关系(多了、少了、平均分、速度差)。“小明有5个苹果,小红比小明多3个,他们一共有几个苹果?”核心元素就是苹果数量及其变化。

- 理清逻辑步骤: 题目要求解什么?需要先知道什么信息?将解题步骤分解,上例中,先求小红的苹果数(5+3),再求总和(5 + (5+3))。

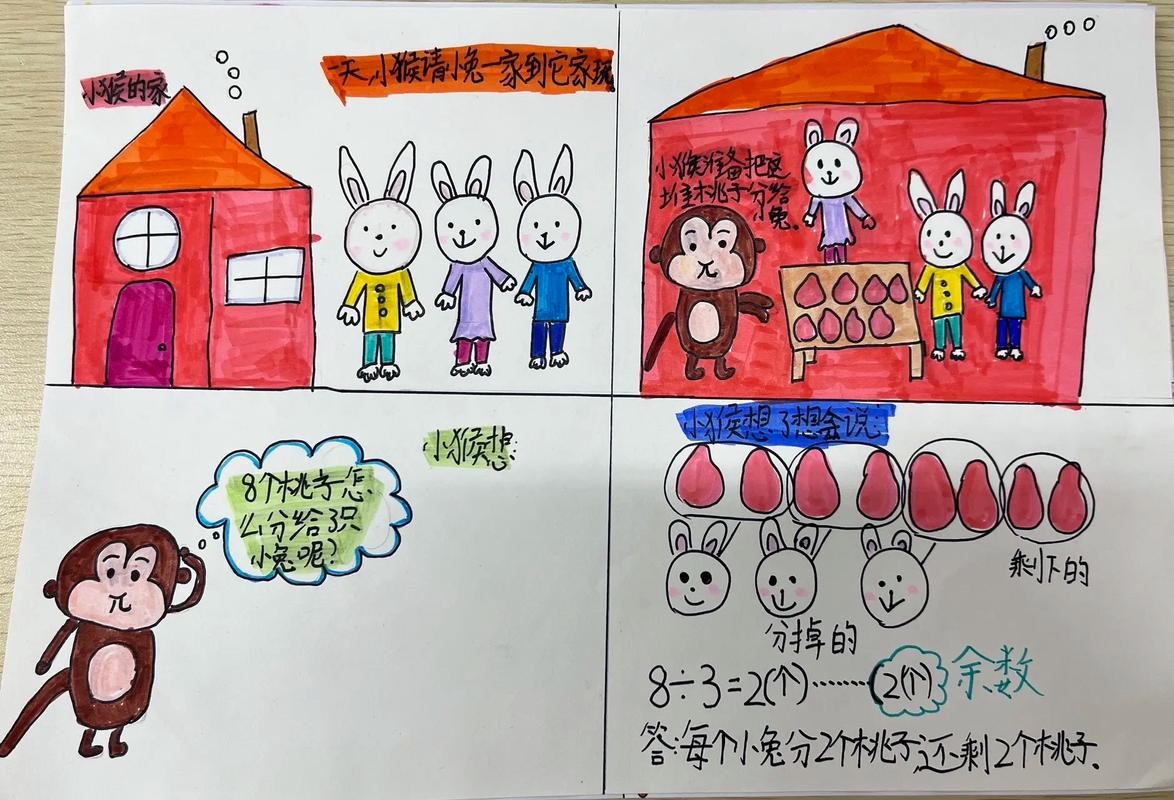

设计分镜:把步骤“演”出来

- 一格一步,清晰呈现: 像导演一样,为每个关键计算步骤设计一个漫画格子。

- 格子1(情景引入): 画出小明,身边标注数字5和苹果图案。

- 格子2(关键关系): 画出小红,用对话框或箭头清晰标明“比小明多3个”,她身边的苹果图案旁可打个“?”或写“5+3=?”。

- 格子3(合并结果): 小明和小红站在一起,旁边画出所有苹果,标注算式“5 + 8 = 13”或“一共?个”。

- 角色生动,表情助攻: 赋予小明、小红等角色简单可爱的造型和表情,小明在格子1可以微笑看着苹果,小红在格子2可以俏皮地比“多”的手势,最后格子可以一起开心地展示苹果,表情能强化对“多”、“少”、“高兴”等概念的感受。

视觉化数学:让关系“看得见”

- 具象化物品: 苹果、书本、小汽车、小动物……直接用简笔画画出题目中的物品,远比数字直观。

- 巧用符号与对话框:

- 用“+” “-” “=” “?” 等大号符号清晰标注计算过程。

- 让人物“说话”:用对话框写出关键信息(“我有5个苹果”,“我比你多3个哦!”)。

- 用箭头指示关系:如从“小明的5个苹果”画箭头指向“小红的苹果”,标注“+3”。

- 数形结合显神通:

- 加减法: 用堆积的方块、圆圈直接表示数量变化,加法就画两堆合并;减法就画划掉或移走一部分。

- 倍数/份数: 用分组法,6个苹果平均分给3个人”,画6个苹果,用线平均分成3组。

- 行程问题: 画简单的路线图,标出起点、终点、速度、时间,用箭头表示运动方向。

- 鸡兔同笼/差倍问题: 先画出所有头(假设都是鸡或兔),再画脚的变化过程,非常清晰。

添加趣味与互动:让孩子乐在其中

- 简单画风最友好: 不必追求精美,火柴人、简笔画足够清晰可爱,重点是准确表达数学关系。

- 幽默小彩蛋: 在空白处加个小太阳、小花朵,或让角色有个搞怪表情(如算出答案后惊讶地跳起来)。

- 留点“空白”: 在关键计算步骤或最终答案处,可以用“?”或留空,鼓励孩子自己填写答案。

- 错误答案的幽默呈现(可选): 在某个格子展示一个常见错误思路(如直接5+3=8就算总数了),再用下一个格子纠正,强化正确概念。

将数学题漫画化,本质是搭建一座从抽象符号通往具体理解的桥梁。 它降低了认知门槛,让数学思维过程变得可见、可感,不必纠结绘画技巧,核心在于用清晰的画面分解逻辑,用视觉元素诠释关系,当孩子看着自己参与创作的数学漫画露出恍然大悟的笑容时,当草稿纸边缘的涂鸦意外成为解题钥匙时,教育的真正价值便在这份生动的连接中自然流淌,不妨拿起画笔,和孩子一起试试看吧!

发表评论