初中数学复习是教学过程中的关键环节,直接影响学生对知识体系的掌握和应试能力,教师需结合课程目标与学生实际情况,制定科学策略,以下为具体操作方法。

一、分阶段规划复习进程

根据《义务教育数学课程标准》要求,初中数学知识模块可分为代数、几何、概率统计三大板块,建议将总复习划分为三个阶段:

1、基础巩固期(4-6周):以教材例题为基础,通过思维导图梳理各章节核心公式与定理,例如一元二次方程求根公式的推导过程、相似三角形的判定法则。

2、专题强化期(3-4周):针对中考高频考点设计专题训练,如函数图像分析、圆与多边形综合题,可利用近五年本地中考真题,统计各题型出现频率。

3、模拟冲刺期(2-3周):每周进行两次限时模拟考,重点训练答题节奏与审题能力,需特别关注《中国考试》杂志发布的命题趋势分析。

二、建立双向反馈机制

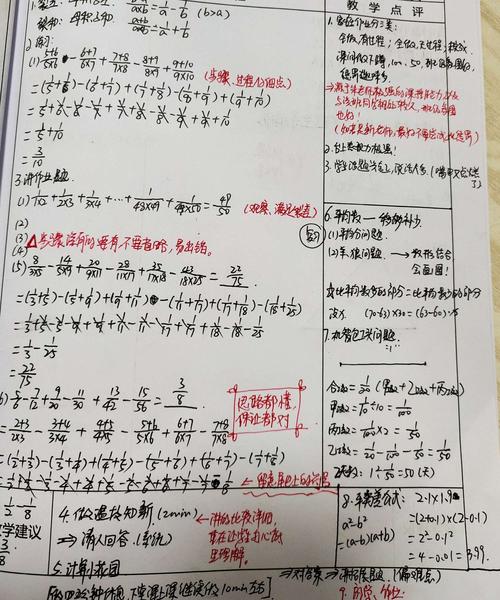

1、精准诊断薄弱环节:采用“三次错题追踪法”——首次错题标注后,隔三日、七日分别进行同类型题目检测,直至正确率稳定在95%以上。

2、动态调整教学方案:每周收集学生错题数据,使用Excel建立错误类型分布图,若发现超过40%的学生在二次函数应用题失分,应立即补充变式训练。

三、实施分层教学策略

根据学生诊断性测试结果,将班级分为三组:

基础组:重点强化计算准确率,每日完成10道基础题

提升组:侧重解题思路拓展,布置开放性探究题

拔尖组:训练综合压轴题拆解能力,培养逆向思维

注意避免标签化,每月根据进步情况重新分组。

四、融合多模态教学手段

1、可视化工具应用:使用几何画板动态演示函数变换,通过GGB软件制作立体几何旋转模型

2、游戏化教学设计:设计数学擂台赛,设置“方程求解速度赛”“几何证明接龙”等环节

3、生活化场景构建:结合购物折扣、运动轨迹等现实情境设计应用题

教师在复习过程中需保持教学弹性,定期观察学生情绪状态,当发现某知识点的课堂互动率下降至60%以下时,应及时更换讲解方式,数学教研组应建立资源共享库,汇总各年级经典错题解析与创新题型。

复习成效的检验标准不应局限于分数提升,更要关注学生能否准确描述解题思维路径,建议在每次模考后,随机抽取20%的学生进行解题过程录音分析,真正的数学能力提升,体现在学生面对新题型时能自主构建解题框架。

发表评论