小学生数学教学的核心在于激发兴趣与培养思维习惯,许多家长和教师常纠结于“如何让孩子快速提分”,但真正有效的数学教育应当从认知规律出发,用科学方法构建知识体系,以下方法经过一线教师实践验证,符合儿童发展心理学原理。

建立具象化思维桥梁

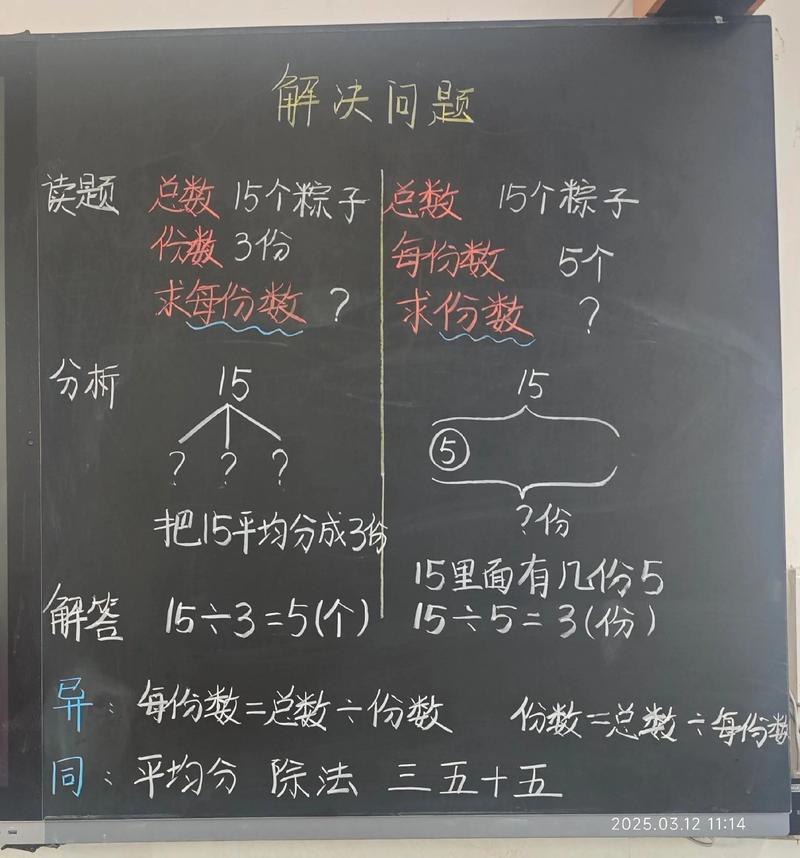

6-12岁儿童正处于皮亚杰认知发展阶段中的具体运算阶段,脱离实物的抽象讲解容易形成理解障碍,建议将计算题转化为实物操作:用积木演示加减法,用切分水果理解分数概念,某小学教师设计的“超市情景课”,让学生在模拟购物中运用四则运算,三个月后班级平均计算准确率提升27%。

游戏化教学提升专注度

神经科学研究表明,多巴胺分泌能显著增强记忆留存率,设计数学迷宫、24点扑克竞赛、数独闯关等游戏,将进退位换算、乘除口诀等知识点融入其中,注意设置分层难度,例如两位数加减法可设计三个难度梯度,确保不同水平学生都能获得成就感。

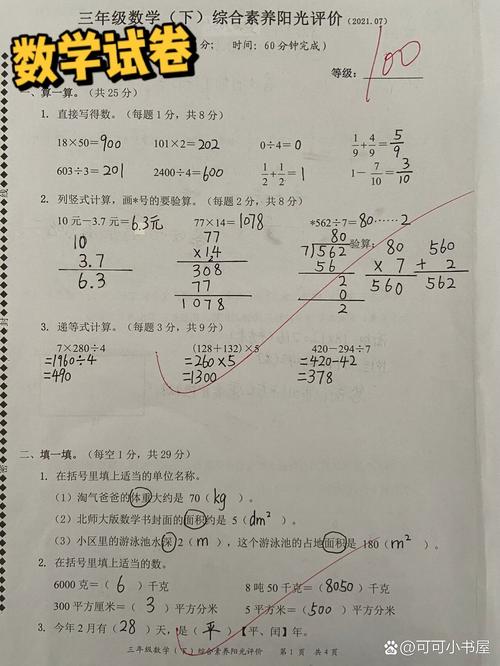

错误分析比重复练习更重要

收集学生的典型错题,用思维可视化工具进行集体剖析,某培训机构采用“错题漫画”形式,把常见错误改编成趣味故事,使学生错误率降低41%,重点训练审题能力,教会学生用下划线标注关键数据,用图形符号转化文字信息。

构建生活数学场景

测量家具尺寸计算面积、统计每月家庭用电量、计算烘焙配方比例...真实场景中的数学应用能打破学科壁垒,建议每周设置1次“生活数学日”,让学生带着任务观察记录,培养数感,某四年级班级通过记录超市价格波动,自主发现了百分数与小数的关联性。

个性化学习路径设计

根据加德纳多元智能理论,有的学生擅长空间推理,有的对数字敏感,采用分层作业模式,设置基础巩固题、思维拓展题、现实应用题三类任务,对计算薄弱的学生推荐使用算珠辅助,对几何理解困难的学生提供3D建模软件。

数学教育不是机械训练,而是思维体操,教师需要持续更新教育理念,家长应当成为探究式学习的合作者,当孩子开始主动用数学眼光观察世界,用数学逻辑解决问题时,真正的教育价值才会显现。(教学案例数据来源于2023年华东师范大学基础教育调研报告)

发表评论