小学数学概念教学是培养学生逻辑思维与抽象能力的重要起点,如何将看似简单的数学知识转化为学生能理解、愿参与的学习过程?关键在于用符合儿童认知规律的方式拆解核心概念,让知识自然生长。

一、生活场景激活认知

从学生熟悉的日常情境切入,例如用“分苹果”讲解分数概念,准备实物教具时,教师可故意制造认知冲突:“半个苹果怎么用数字记录?”引发讨论后,逐步引出分数符号的表达逻辑,超市价格标签、运动场跑道、教室座位表都能成为数学概念的载体,让学生在真实问题中发现数学的存在价值。

二、多元表征构建桥梁

低年级学生需要多感官协同学习,讲解“立体图形”时,同步呈现积木模型、投影轮廓图、生活实物照片三种形态,鼓励学生闭眼触摸教具描述特征,对比平面展开图与立体模型差异,通过视觉、触觉、语言多重通道建立空间观念,避免纯符号记忆带来的理解断层。

三、渐进式问题链设计

以“周长与面积”教学为例,设置阶梯式探究任务:

1、用毛线围出不同形状,记录所用毛线长度(周长具象化)

2、在相同周长的图形中比较覆盖桌面的大小(面积概念萌芽)

3、用方格纸验证不规则图形面积(测量方法实践)

每个环节预留3分钟小组讨论,教师通过“为什么长方形更节省毛线?”“怎么证明三角形覆盖面积小”等追问,推动思维进阶。

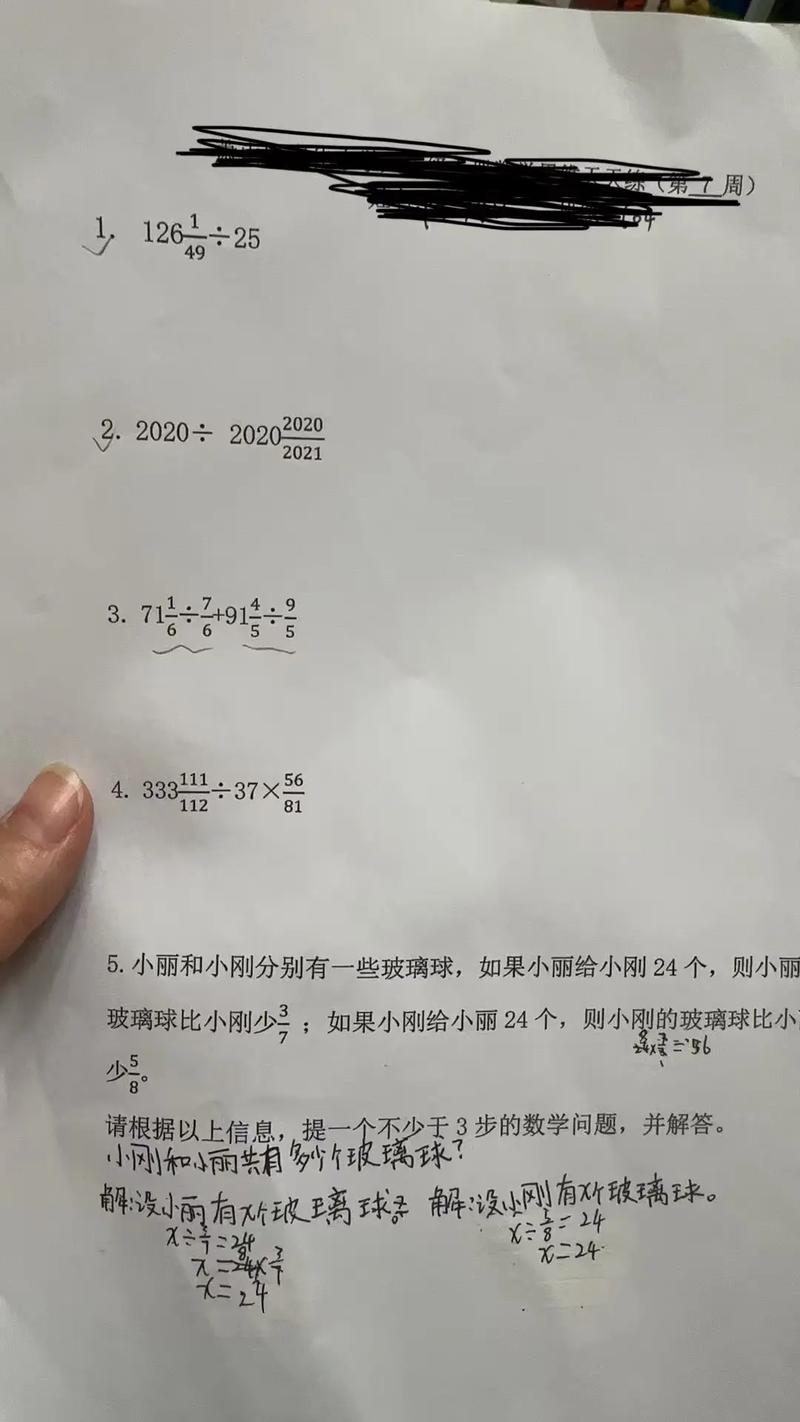

四、错误资源转化策略

面对“3+5×2=16”这类典型错误,避免直接否定,可展示两种解题过程,引导学生化身“小侦探”分析差异点,用思维气泡图记录讨论结果:“运算顺序警察”“先乘除后加减口诀”,将规则转化为学生自主发现的结论,定期开展“错题诊疗室”活动,培养学生元认知能力。

五、跨学科主题融合

设计“校园绿化方案”项目,融合数学与科学、美术学科:

- 测量花坛尺寸计算面积(数学应用)

- 研究植物生长间距要求(科学整合)

- 设计对称种植图案(美学渗透)

通过真实问题解决,帮助学生理解数学不是孤立的知识点,而是认识世界的工具。

教师应保持“慢教学”的定力,允许学生经历猜想、验证、推翻、重建的完整思维过程,当课堂上有孩子兴奋地喊出“我发现了”,便是概念理解真正发生的时刻,数学教育的本质,在于保护这种自发探究的热情,让每个公式定理背后都闪耀着思维的火花。

发表评论