数学是思维的体操,如何让小学生真正爱上这门学科?

对小学生讲数学,关键在于将抽象符号转化为可感知的体验,许多孩子对数学的抗拒源于“听不懂”或“用不上”,而破解这一难题的核心在于两点:趣味引导与逻辑建构。

一、从生活场景切入,让数学“看得见”

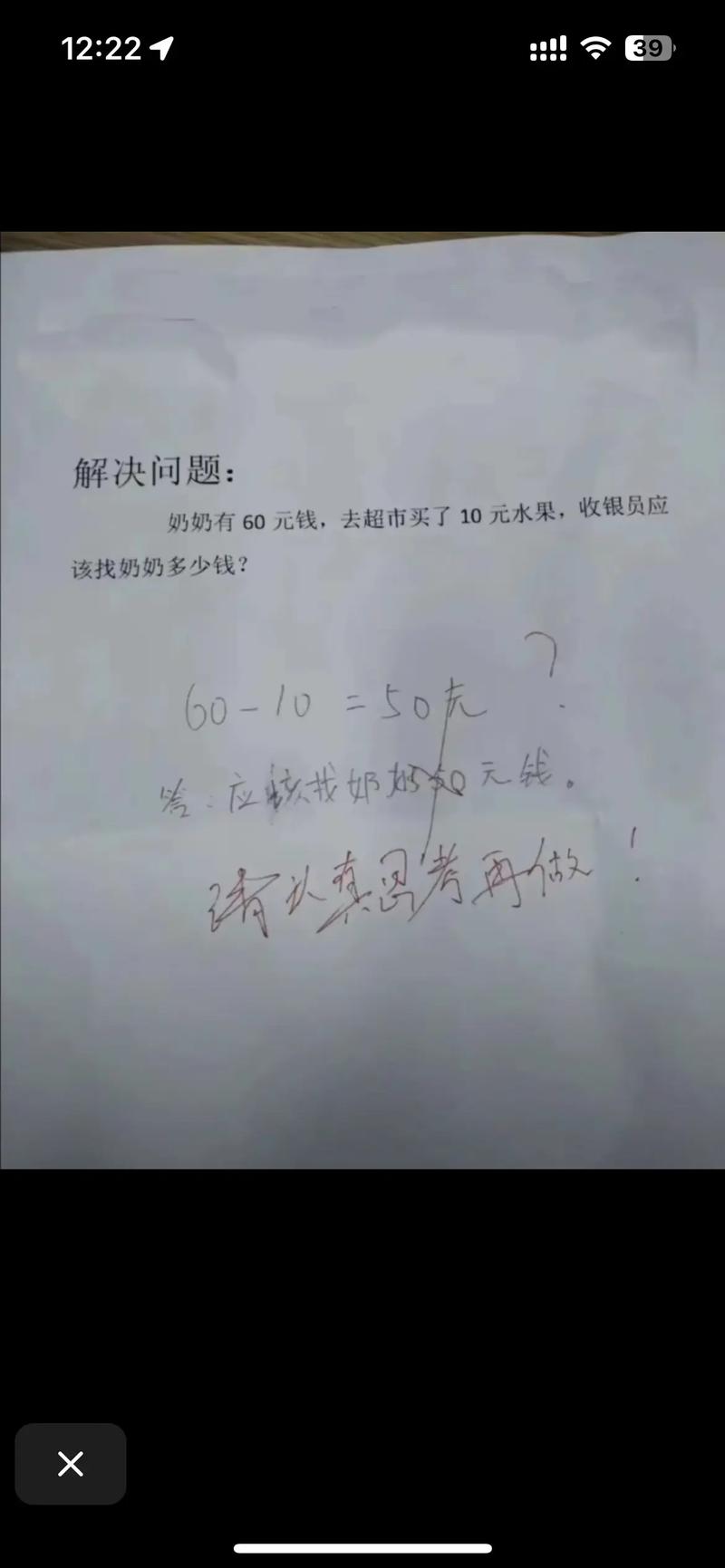

小学生的认知以具体形象思维为主,脱离实际的概念讲解容易让他们失去耐心,教“加减法”时,与其反复背诵算式,不如用分水果、数台阶这类日常活动模拟计算过程,比如问:“妈妈买了6个苹果,吃掉2个,还剩几个?”通过实物或图片辅助,孩子能直观理解数字的变化,同时培养解决问题的能力。

二、用游戏化学习激活兴趣

数学游戏是激发动力的有效工具,低年级学生可以通过“数字接龙”“扑克牌比大小”练习基础运算;高年级则可尝试“24点”或“数独”锻炼逻辑,游戏规则的设计需与教学目标匹配,例如用“跳格子”游戏理解数轴,用“角色扮演商店”掌握货币计算,过程中,及时给予正向反馈,比如积分奖励或小组竞赛,能显著提升参与感。

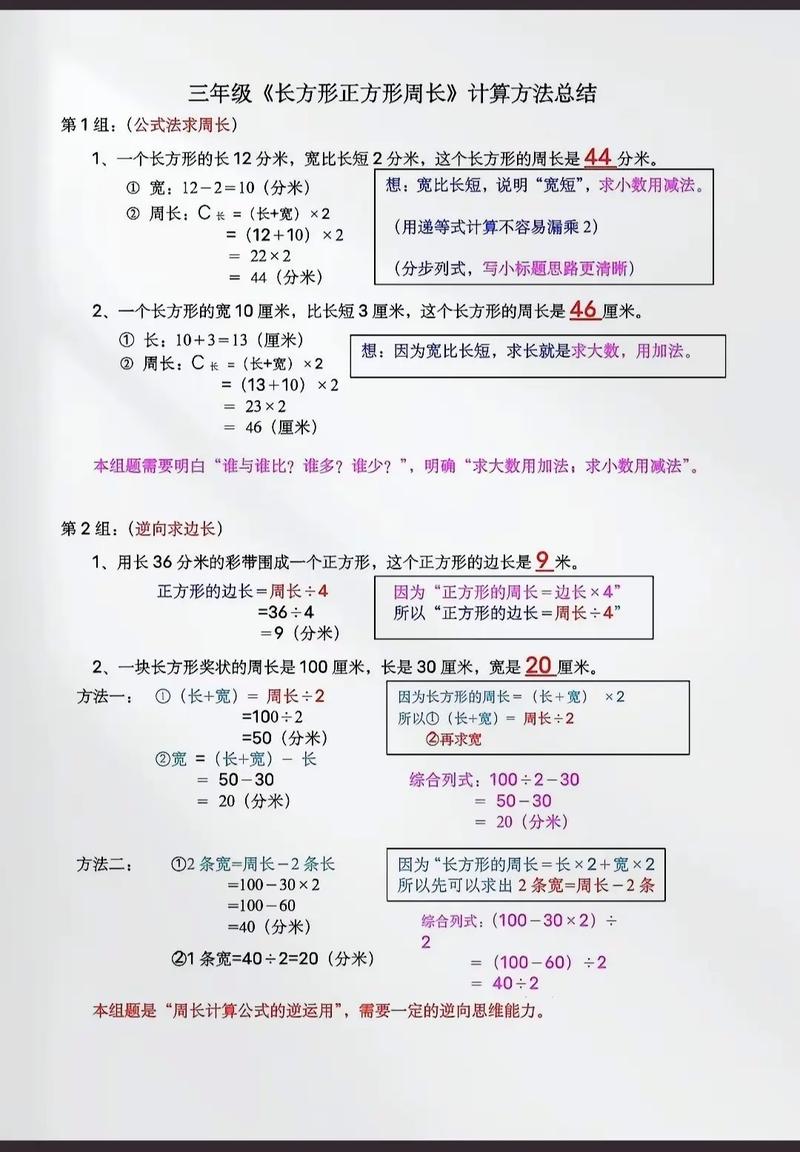

三、分步骤拆解复杂问题

遇到较难的知识点(如应用题、几何图形),切忌一次性灌输,以“鸡兔同笼”问题为例,先引导孩子画图表示动物数量,再标注脚的总数,最后逐步推导方程,拆分步骤后,每个环节都让孩子动手尝试,并鼓励他们用语言描述思考过程,这种“动手+表达”的模式能帮助孩子建立清晰的解题思路。

四、允许犯错,强化探索精神

小学生的错误往往源于理解偏差而非态度问题,计算“15-7”时,若孩子回答“9”,不必直接否定,而是问:“能告诉我你是怎么算的吗?”通过倾听,教师能发现他们可能混淆了“减数”与“被减数”,或未掌握“借位”技巧,用教具演示十位与个位的转换,比单纯纠正答案更有效。

五、关联跨学科知识,拓宽数学视野

数学与科学、艺术甚至文学都有深层联系,测量树叶周长时,可以讨论植物生长的规律;学习对称图形时,引入剪纸或建筑案例,这类融合能让孩子意识到数学不是孤立的公式,而是理解世界的工具。

家长与教师的角色平衡

家庭环境中,家长应避免过度强调“刷题量”,转而关注学习过程,购物时让孩子计算折扣,整理玩具时分类统计数量,学校教师则需注重课堂互动,避免单向讲解,多采用小组合作、动手实验等形式,让每个学生都有机会实践与表达。

数学教育的本质是培养理性思维与创造力,当孩子感受到数学与生活的紧密关联,并在探索中获得成就感,这门学科便不再是冰冷的符号,而会成为伴随他们终身的能力。

发表评论