质疑那道小学生数学题

昨晚辅导孩子作业,一道四年级的数学题让我皱起了眉头,题目大意是:“小明去文具店买笔记本,每本6元,他买了若干本,付给营业员50元,找回26元,请问小明买了几本笔记本?”

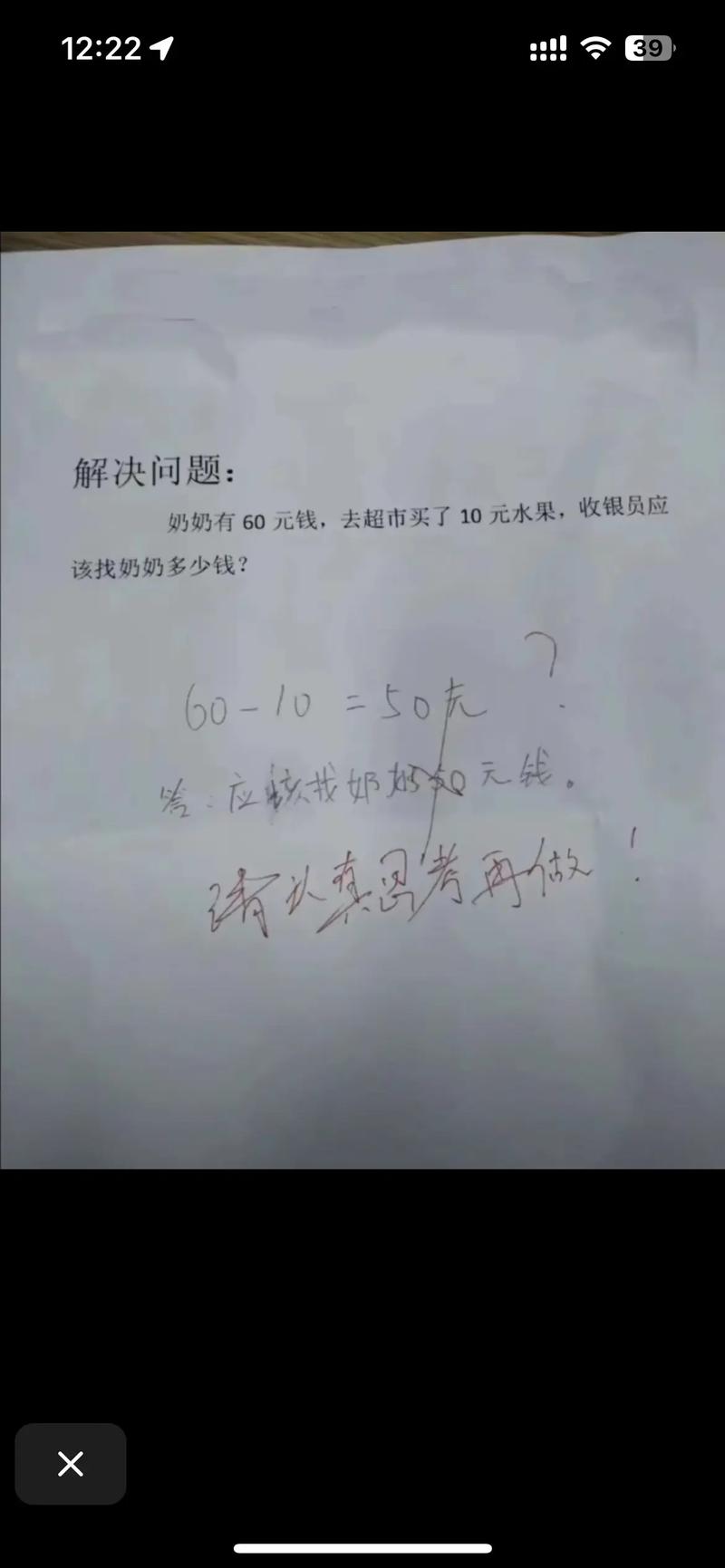

孩子很快列式:50 - 26 = 24(元),24 ÷ 6 = 4(本),答案看似清晰明了——4本。

可放下铅笔,我心里却涌起一阵不适,这道题,真的只是在考“总价÷单价=数量”吗?它构建的情境,是否经得起推敲?

计算无误,情境失真?逻辑链条看似完整:付钱、找零、计算花费、得出数量,但细想现实中的交易场景:营业员收下50元,发现需找零26元,意味着实际消费仅24元,这时,一个负责任的店员难道不会善意提醒:“小朋友,你买4本笔记本只要24元,确定要付50元吗?” 尤其对象是小学生时,这种提醒几乎是本能的关怀。 完全忽略了人际互动中这层自然的善意与谨慎,它把一次日常购物简化成冰冷的数字推演,剥离了真实世界应有的温度与常识判断,孩子们在解题时,无形中接受了一种假设:交易只是机械的数字关系,无需考虑人的因素或现实合理性。

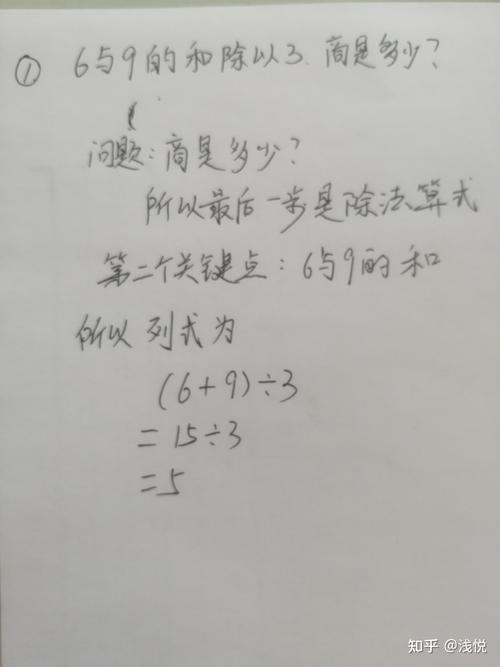

思维的窄化与“标准答案”的陷阱 更令人忧虑的是题目对思维路径的单一预设,它明确指向“总花费÷单价=数量”这一种解法,孩子若尝试其他思路——比如思考“50元找回26元,意味着花了24元;而笔记本单价6元,所以是4本”——本质上仍是同一路径的变体。

这种设计无形中框定了孩子的思考方式,暗示着数学问题必然存在唯一、线性的“标准答案”,它没有为多角度观察或质疑题目合理性留下空间,孩子鲜活的、可能提出“为什么营业员不提醒小明?”的好奇心,在追求正确答案的过程中被悄然抑制。

我们究竟想让孩子从数学里学到什么? 这道题暴露了某些数学题目设计中一个值得警惕的倾向:过度追求计算技巧的熟练度,却牺牲了情境的真实性与思维的开放性,数学,本应是理解世界、解决问题的有力工具,但当题目情境脱离生活逻辑,当解题过程变成对固定模式的机械套用,数学的魅力与实用性就被大大削弱了。

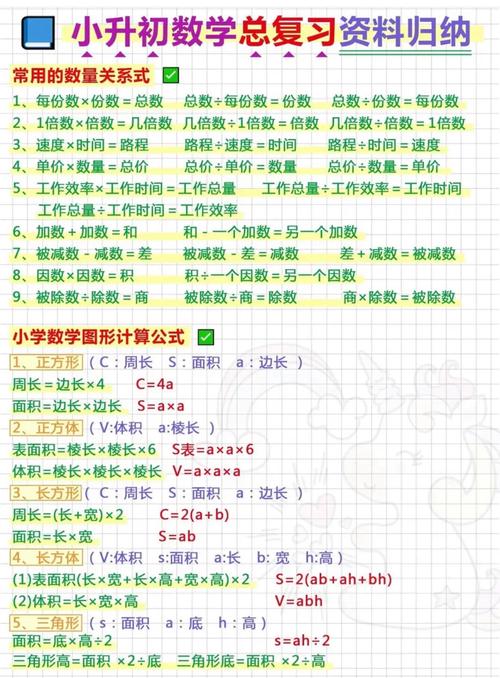

真正的数学素养,绝不仅仅是算得快、算得准,它更包含:

- 联系现实的能力: 能将抽象的数学概念与具体的生活情境有效关联,理解数字背后的实际意义。

- 批判性质疑: 敢于审视题目设定是否合理,不盲目接受预设条件。

- 灵活求解: 能尝试不同的思路和方法,理解答案的多样性或最优路径。

- 模型意识: 明白数学公式是简化现实的一种模型,模型有其适用范围和局限性。

回到这道题,与其让孩子在失真情境中练习除法,不如设计更开放、更真实的问题:

- “小明有50元,笔记本每本6元,他最多能买几本?还剩多少钱?”

- “小明买了几本单价相同的笔记本,共花了24元,他可能付了50元、100元或20元?营业员分别会找回多少钱?哪种付钱方式比较合理?为什么?”

- 甚至让孩子描述一次真实的购物经历,自己编一道包含计算的应用题。

好的数学教育,应当点燃孩子心中的火种——对逻辑之美的欣赏,对探索未知的渴望,以及运用数学工具理解并改善身边世界的信心,数学不是考倒孩子的工具,而是他们认识世界的伙伴,当孩子能自信地说出:“老师,我觉得这个情境不太合理…”,那才是数学思维真正生根发芽的时刻,题目可以简单,但启迪思考的深度不应设限。

发表评论