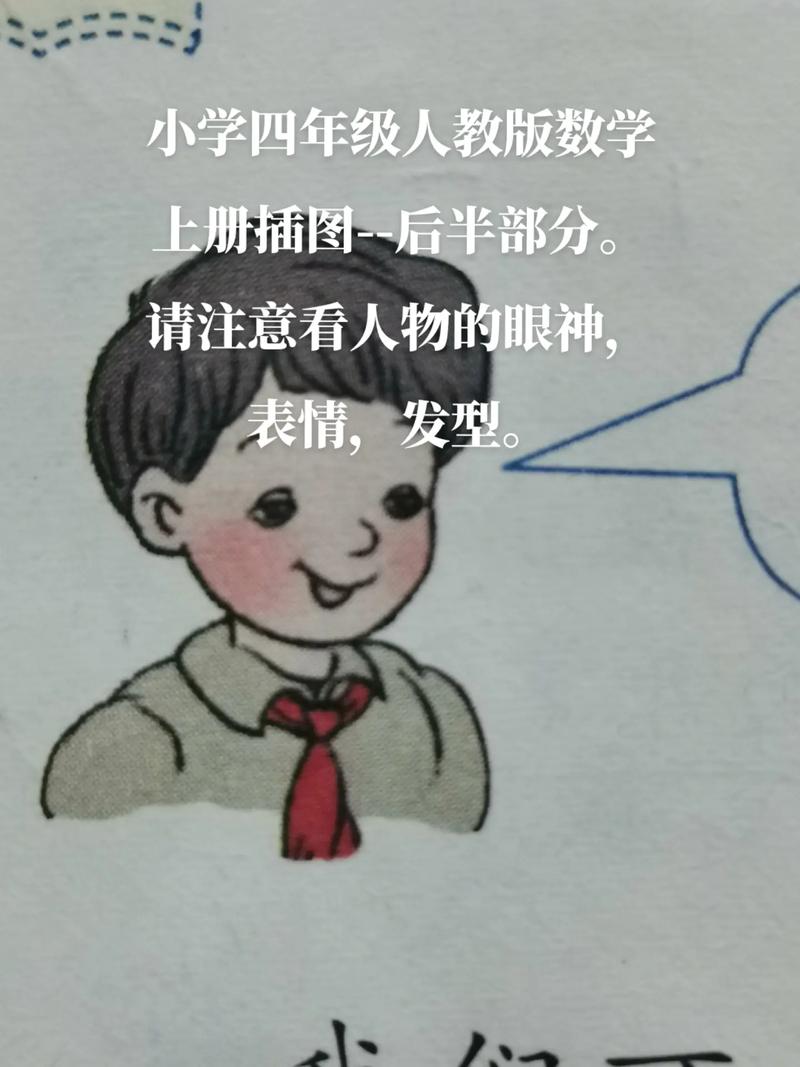

中小学教材插图问题引发社会热议,作为教育传播的重要载体,教材插图不仅承担着知识传递功能,更直接影响着青少年的审美培养与价值认知,当数学课本中的插画出现比例失调、细节混乱等问题时,背后折射出的教育出版系统性课题值得深入探讨。

插图质量直接影响学习效果

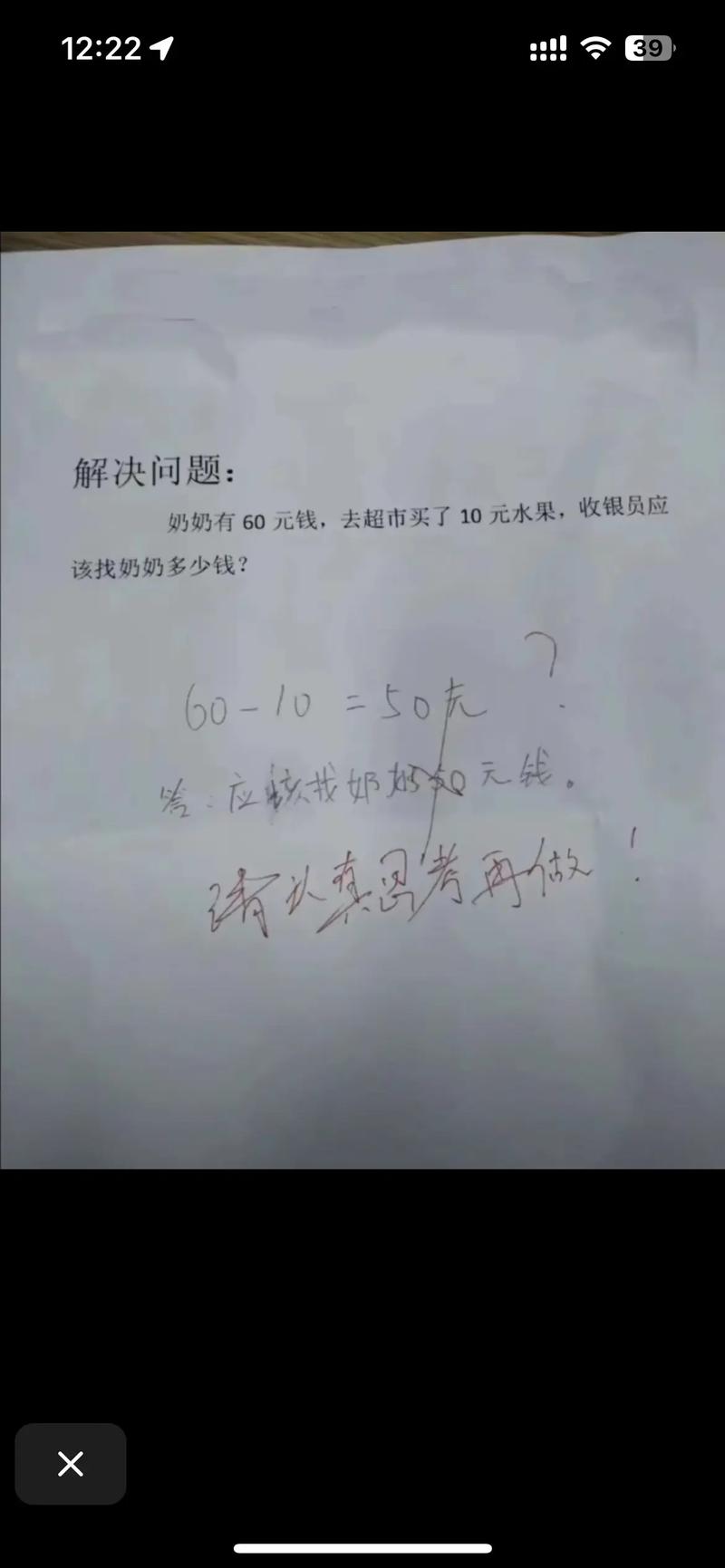

优质教材插图应符合三个基础标准:科学严谨的图示规范、符合年龄特征的视觉呈现、积极正向的文化表达,数学教材中绘制错误的坐标系、比例失当的几何图形,可能导致学生对基础概念产生认知偏差,某地教研组调查显示,使用问题插图教材的学生,在空间想象题型中的错误率比使用规范教材组高出17%。

教育出版需建立专业审查机制

当前教材插图问题暴露出的核心矛盾,是教育出版行业的专业分工断层,插画设计涉及教育学、心理学、艺术设计等多学科交叉,却常被简化为"技术绘图",教育部教材局已明确要求,2023年起新编教材必须组建包含学科专家、儿童心理师、美育工作者的专项审核团队,确保每个插图元素都经过三重验证:知识准确性验证、儿童认知适配性验证、文化价值观验证。

构建多方参与的监督体系

解决问题的根本在于建立开放透明的教材建设机制,北京某实验小学推行的"家长观察员"制度值得借鉴,该校将教材样书提前三个月公示,收集教师、家长、学生的多维反馈,这种"专业把关+大众监督"的模式,使教材插图既保持专业水准,又贴近实际教学场景,数据显示,采用该模式的教材用户满意度提升至91%。

教育出版承载着塑造国家未来的特殊使命,当我们在讨论数学插图时,本质上是在审视整个教育体系对细节的敬畏程度,从一张插图的笔触到整套教材的价值观输出,每个环节都需要从业者以匠人精神精雕细琢——因为今天课本上的每个符号,都在参与构建下一代人的思维基因。

发表评论