初中阶段数学课本的题目是巩固基础、提升能力的关键资源,但如何高效利用这些题目,很多学生和家长存在误区,本文从实际教学经验出发,结合认知科学原理,给出系统性的刷题策略。

一、建立刷题系统,拒绝盲目重复

1、制定周期性计划

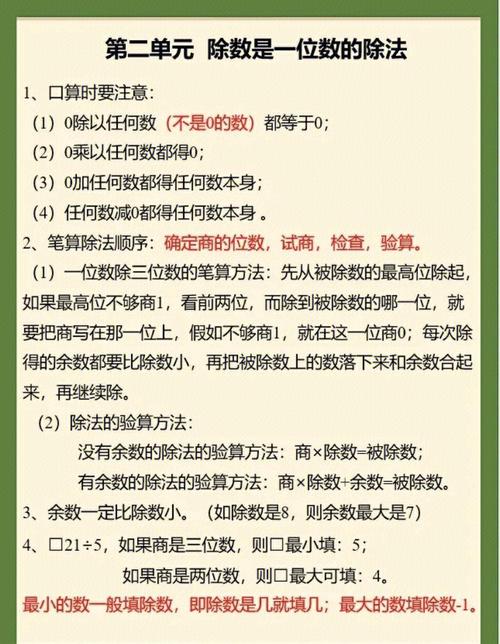

将课本每章习题分为三类:基础概念题(占60%)、综合应用题(30%)、拓展思考题(10%),建议按2:1:1的时间比例分配,每周完成一个完整章节的练习,使用表格记录每日完成情况,重点标注未达标的知识点。

2、阶梯式推进原则

首次练习先完成单数题,隔日复盘时补充双数题,对于错题,采用"三遍法":当天订正→三天后重做→一周后检测,这种方法符合艾宾浩斯遗忘曲线规律,能有效提升知识留存率。

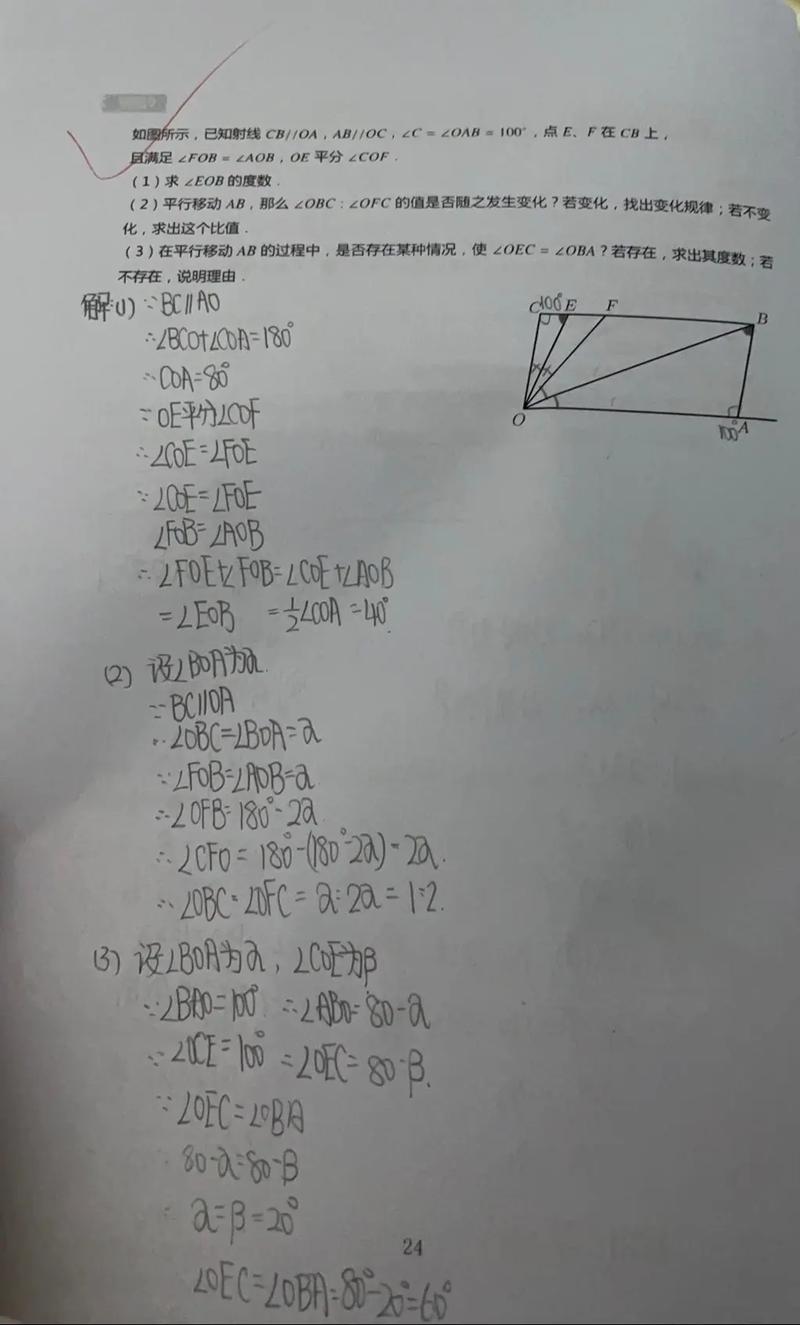

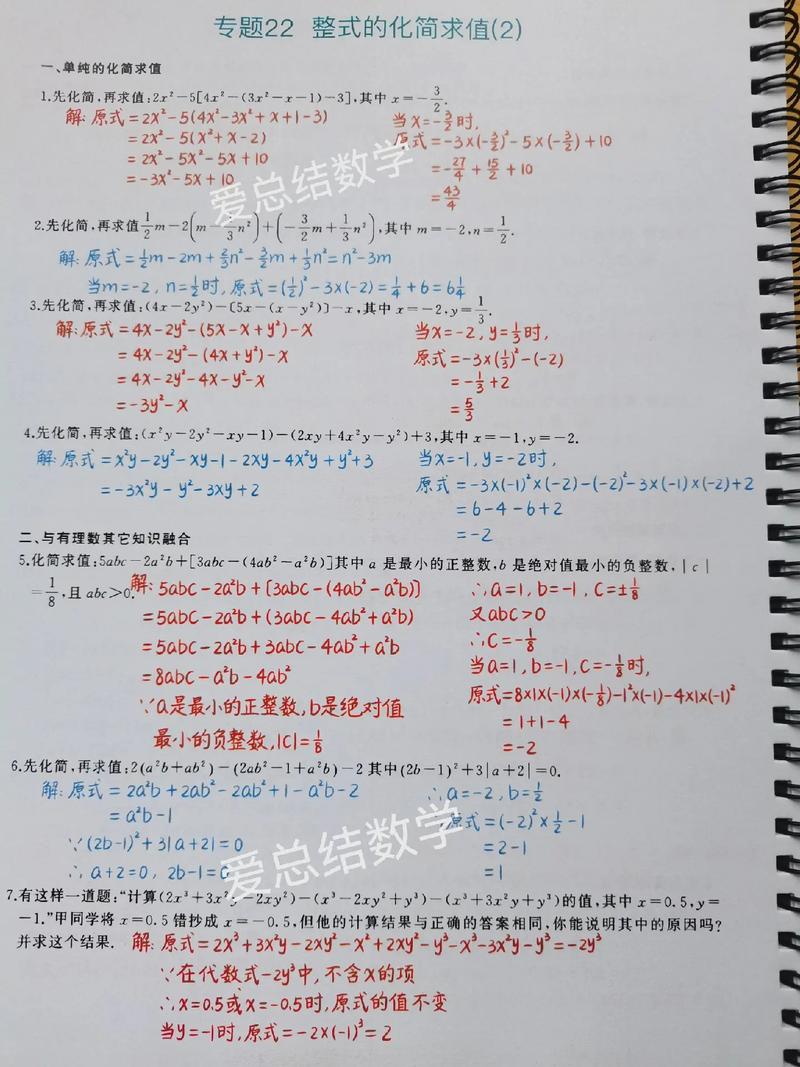

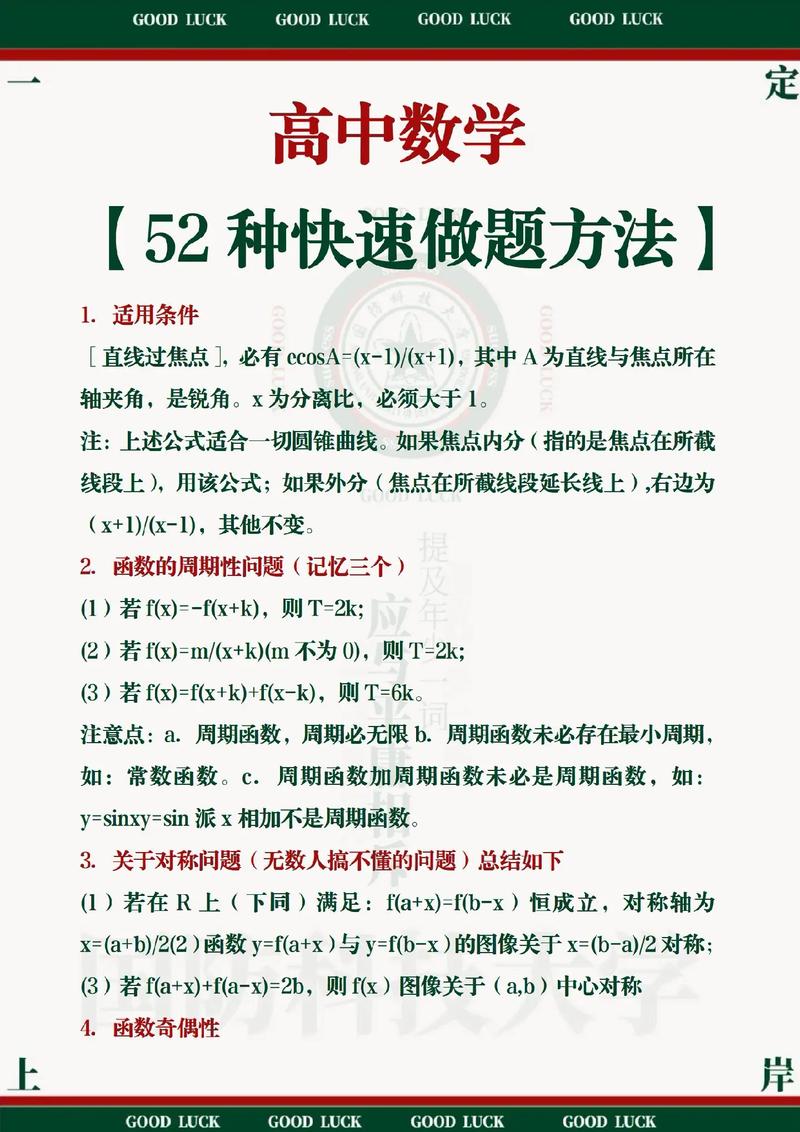

二、深度解构典型例题

课本例题是命题专家精心设计的知识载体,建议对每个例题进行三个层次的拆解:

- 第一层:模仿解题步骤,用红笔标注关键公式

- 第二层:改写题目条件(如将数字换成分数、调整图形角度)

- 第三层:自编同类型题目并解答

某重点中学的实验数据显示,坚持这种训练的学生,期中考试压轴题得分率提升42%。

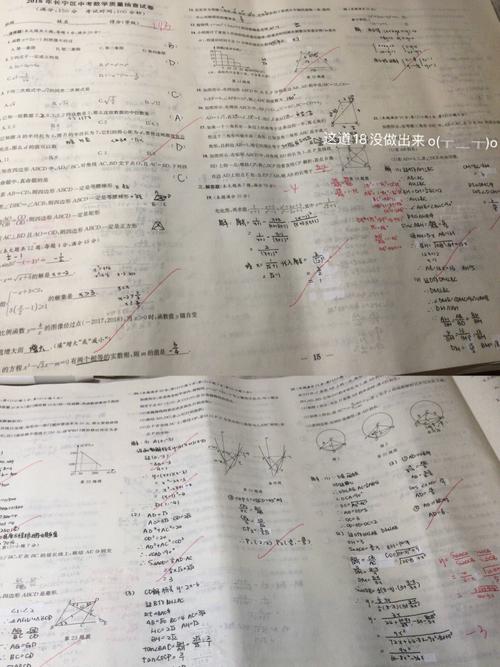

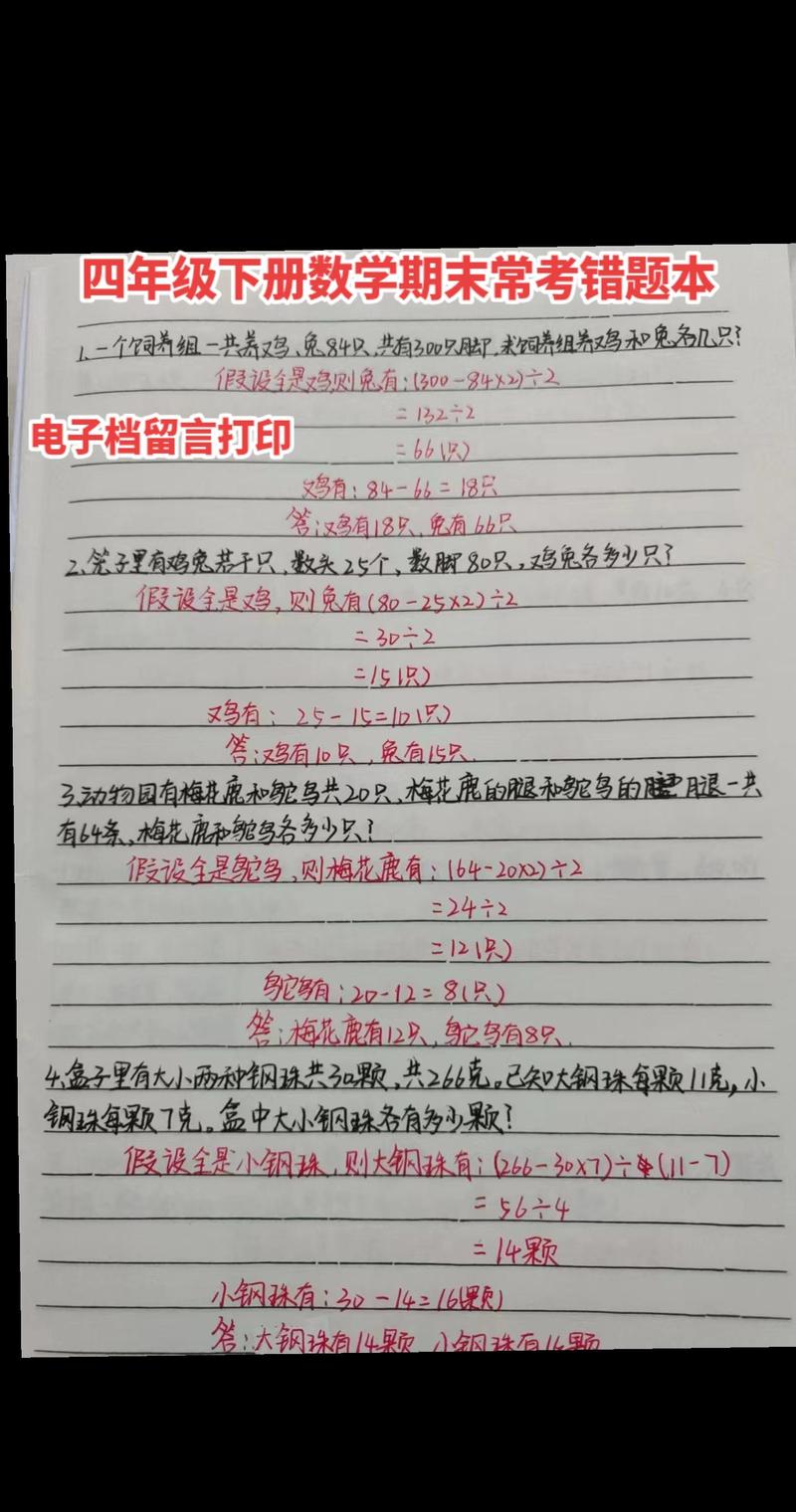

三、建立错题进化机制

1、错题分类体系

准备三种颜色标签:红色标注计算失误,蓝色标记概念混淆,黄色记录思路偏差,统计发现,初中生75%的错误源于计算习惯问题,需要针对性强化数感训练。

2、错题再生训练

每月将错题重新组合成15分钟限时测验,例如将几何证明题的条件与代数题的数据嫁接,培养跨章节解题能力,某初三教师采用此法后,班级平均分提高11.3分。

四、构建知识网络图谱

每完成一章练习,用A3纸绘制思维导图,包含:

- 核心公式的推导路径

- 典型题型的解法线索

- 易混淆概念的对比区隔

例如在"一次函数"章节,将图像特征、k值意义、应用题建模等要素可视化呈现,能显著提升知识提取效率。

五、培养考场思维惯性

每周安排两次25分钟模拟测试,选择5道涵盖不同难度层次的课本原题,要求:

① 严格按考试格式书写

② 用计时器控制答题节奏

③ 对简单题采取"双验算法"

跟踪调查显示,持续8周训练的学生,解题速度平均提升1.8倍。

数学能力的提升本质是思维模式的迭代,刷题不是目的,而是构建数学认知体系的工具,当课本习题的正确率稳定在90%以上时,建议逐步加入跨学科融合题训练,每个数字背后都是逻辑,每道题目都在塑造思维——这是数学学习的终极价值。

发表评论