数学故事课是激发小学生学习兴趣的有效载体,如何将抽象的数字运算与生动的故事情节自然融合?关键在于教学设计既要符合儿童认知规律,又要达成教学目标。

一、构建生活化情景

选取学生熟悉的场景作为故事背景,例如设计"超市采购"主题,让三年级学生在计算商品总价、找零过程中练习三位数加减法,真实的生活元素能降低数学焦虑,北京海淀区某小学实践显示,情境化教学使应用题正确率提升27%。

二、嵌入阶梯式问题

每个故事节点设置分层挑战,以"森林探险"故事为例,低年级学生先数清动物数量(基础数感训练),再计算食物分配(除法应用),最后解决路径优化问题(简单几何),梯度设计让不同水平学生都能获得解题成就感。

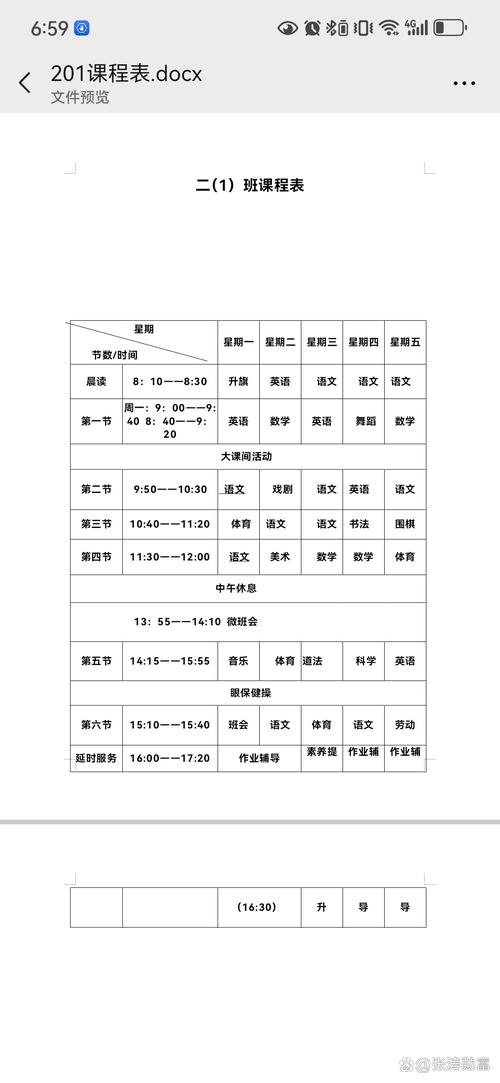

三、设计互动环节

预留故事发展的决策点,当讲到"游乐园排队"时暂停,让学生分组计算不同游玩路线的时间成本,用磁贴展示方案,动态参与比单向讲述更能促进深度学习,广州越秀区教师反馈,互动式故事课使课堂专注度延长12分钟。

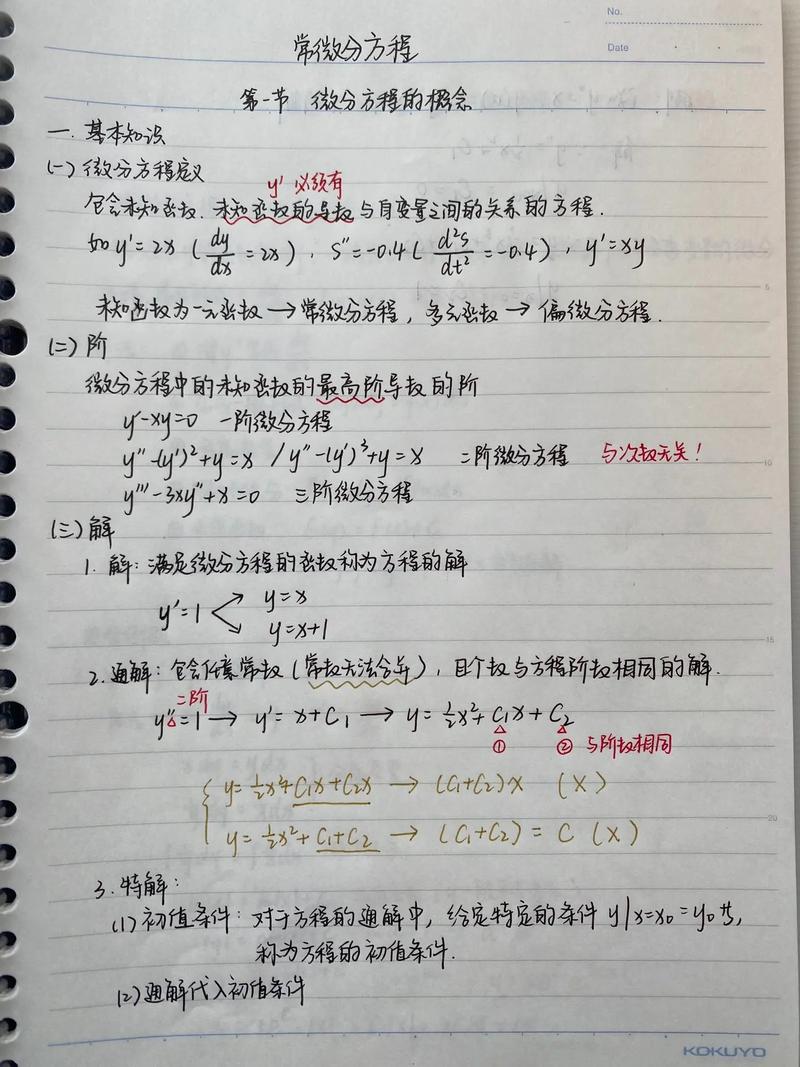

四、联结跨学科知识

优秀数学故事往往打破学科界限。"古埃及金字塔建造"可以融入历史背景,计算斜坡角度时引入简单物理概念,这种整合式教学培养系统思维,教育部2023年课改方案特别强调学科融合的重要性。

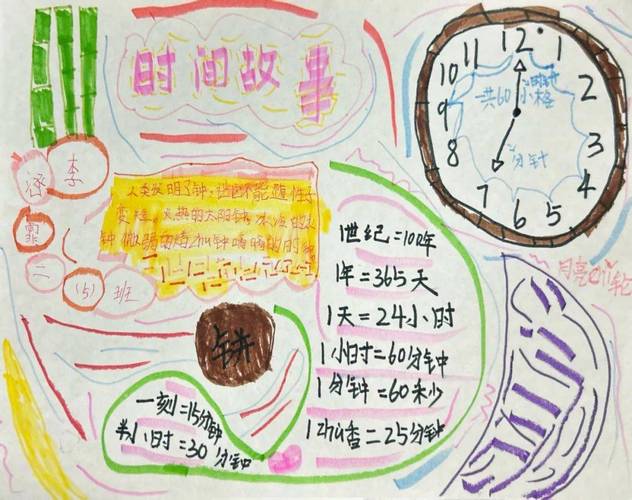

五、可视化成果展示

鼓励学生用思维导图复现故事中的数学逻辑,或用积木搭建故事场景验证计算结果,物质化输出能巩固抽象概念,杭州某重点小学的实践表明,可视化教学使公式记忆效率提升41%。

个人观点:数学故事课不是简单的知识点包装,而是重构教学逻辑的过程,教师需要像编剧般设计冲突,像导演般调度互动,最终让学生在解决问题的愉悦中,自然建立数学思维模型,课堂效果的黄金标准,是下课后仍有学生追着讨论故事里的数学谜题。

发表评论