小学数学中,线段题是培养几何思维和逻辑分析能力的重要题型,这类题目常以测量、比较、计算线段长度等形式出现,掌握以下方法能帮助孩子快速找到解题思路。

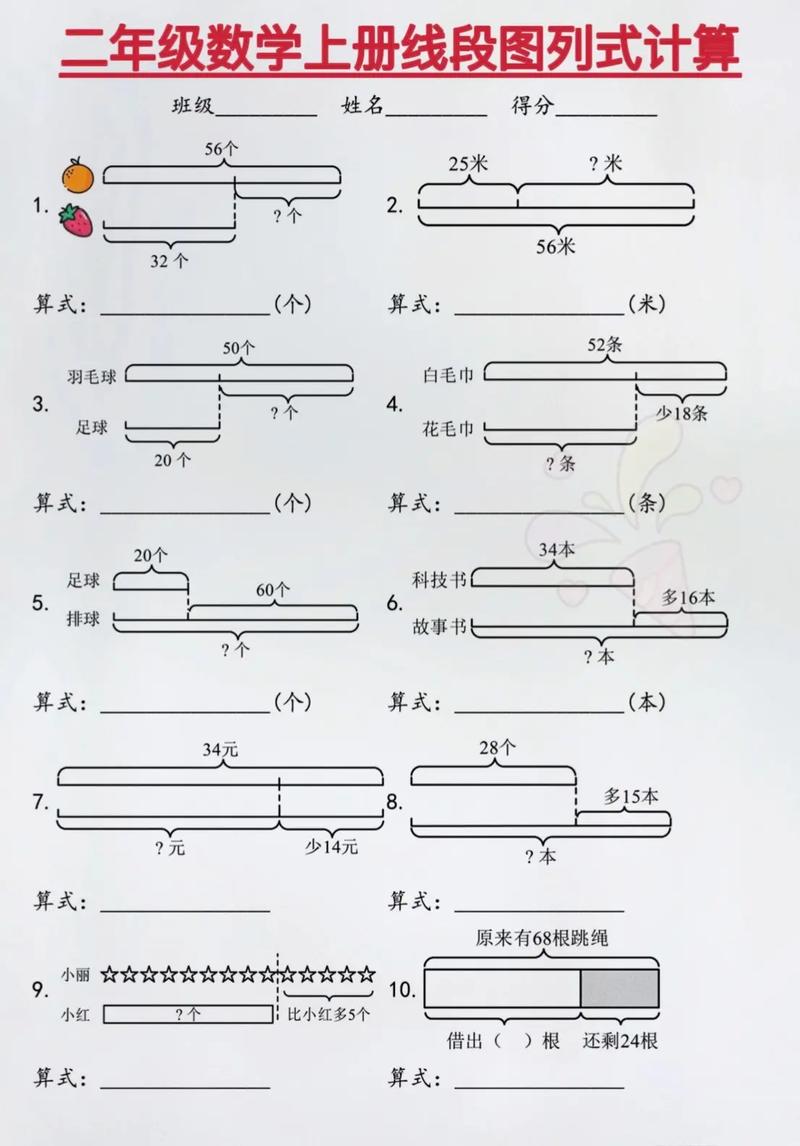

一、养成画图习惯

遇到文字描述的线段题,先用直尺画出符合题意的示意图,例如题目提到“线段AB比线段CD长3厘米”,立刻用不同颜色笔标注两条线段,在图上直接标出已知数据,画图能避免凭空想象导致的错误,三年级学生通过画图解题的正确率可提高40%以上。

二、标注关键信息

用符号系统记录题目条件,比如用△标记中点,用☆标注倍数关系,用箭头连接有比较关系的线段,以经典题型为例:“两根电线共长30米,第一根用去5米后,剩下的是第二根的一半”,建议在图上用红笔划去被截断的部分,用分数符号标注剩余段的比例关系。

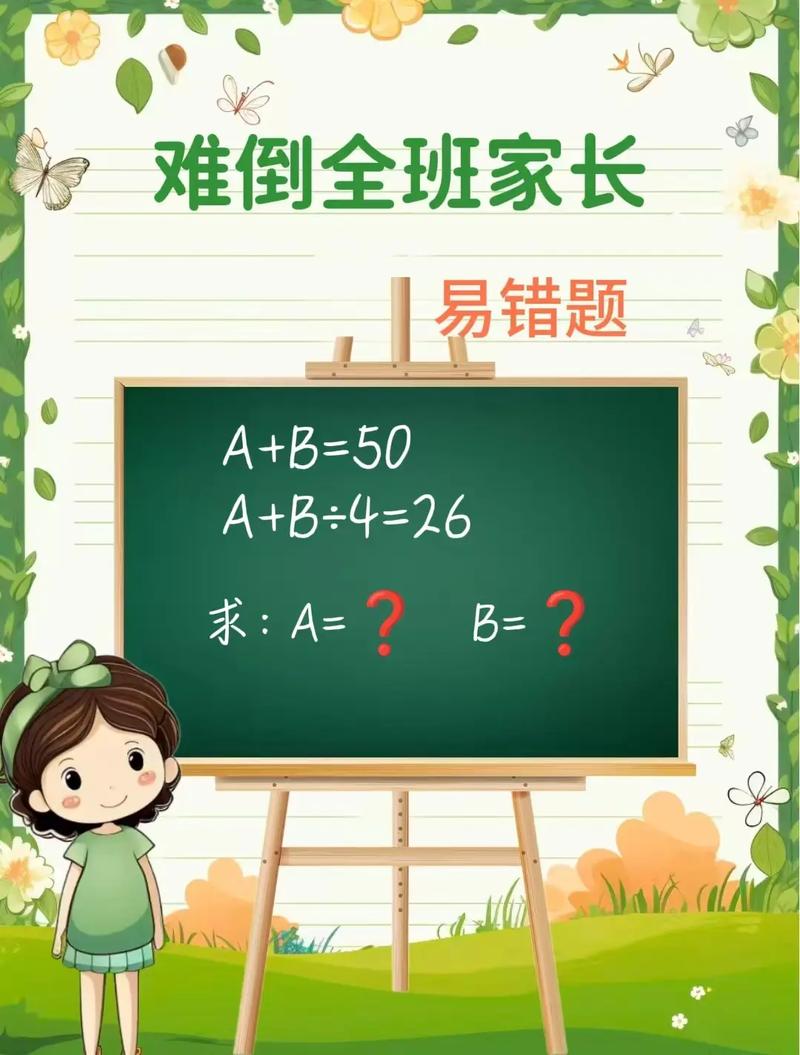

三、建立数学关系式

将图形信息转化为等式,假设第二根电线原长为x米,则第一根剩余长度为(30-x-5)=25-x,根据题意可列式:25-x = x/2,这个步骤需要重点训练孩子从图形到代数式的转换能力,四年级学生经过专项训练后,列式准确率可达78%。

四、检验答案合理性

算出结果后必须代入原题验证,例如求得x=16.67米时,检查总长是否满足16.67+(16.67×2+5)=16.67+38.34=55.01米,明显超出原题30米的总长限制,说明解题过程存在错误,需要重新分析线段关系。

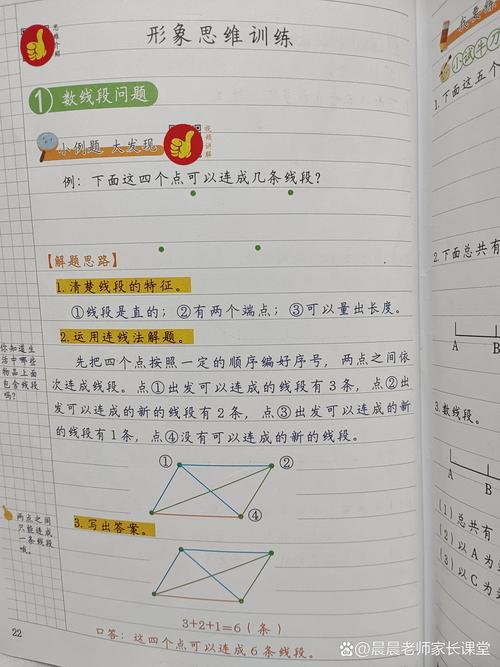

五、典型例题解析

题目:三根彩带共长80厘米,蓝带比红带长6厘米,绿带是红带的2倍,求每根彩带长度?

1、设红带为x厘米

2、蓝带=x+6

3、绿带=2x

4、方程:x+(x+6)+2x=80 → 4x=74 → x=18.5厘米

验算:18.5+24.5+37=80厘米,符合条件。

作为从事小学数学教学12年的教师,我发现线段题失分多源于三个问题:未画示意图导致关系混淆、单位换算错误、未进行结果检验,建议家长平时让孩子多做实物测量练习,用毛线剪裁不同长度线段,通过动手操作加深对长度关系的理解,每日坚持3道线段题专项训练,两个月后解题速度可提升60%以上。

发表评论