小学生被数学“歪题”绕晕了?家长别慌!这样应对更有效

“妈妈,这道题什么意思啊?题目说‘5个苹果分给10个人,每人分到多少苹果’,可5除以10等于0.5,苹果能分半个吗?”类似这样让孩子和家长都挠头、看似“刁钻”或“脱离实际”的数学题,常常被冠以“歪题”的称号,当孩子拿着这样的题目一脸困惑地求助时,不少家长心里也直打鼓:这题是不是出错了?该怎么给孩子讲?先别急着否定题目或批评孩子,让我们冷静下来看看门道。

“歪题”面面观:它可能长这样

-

情境“超现实”型:

- “游泳池同时打开进水管和出水管,多久能注满?”(现实中谁会一边进水一边放水?)

- “小明以光速的1/2跑步,小红速度是他的1.3倍…”(涉及远超小学生理解范畴的物理概念)。

- 问题点: 过于脱离孩子生活经验和认知水平,让孩子无法建立理解基础,容易产生“数学没用”的误解。

-

表述模糊不清型:

- “一个数,加上5,乘以3,结果是24,这个数是多少?”(运算顺序表述不清,易引发歧义)。

- “用绳子绕地球一周,绳子加长1米后,离地多高?”(表述不够精准,易导致理解偏差)。

- 问题点: 语言表述不严谨,关键信息缺失或有歧义,让孩子无从下手。

-

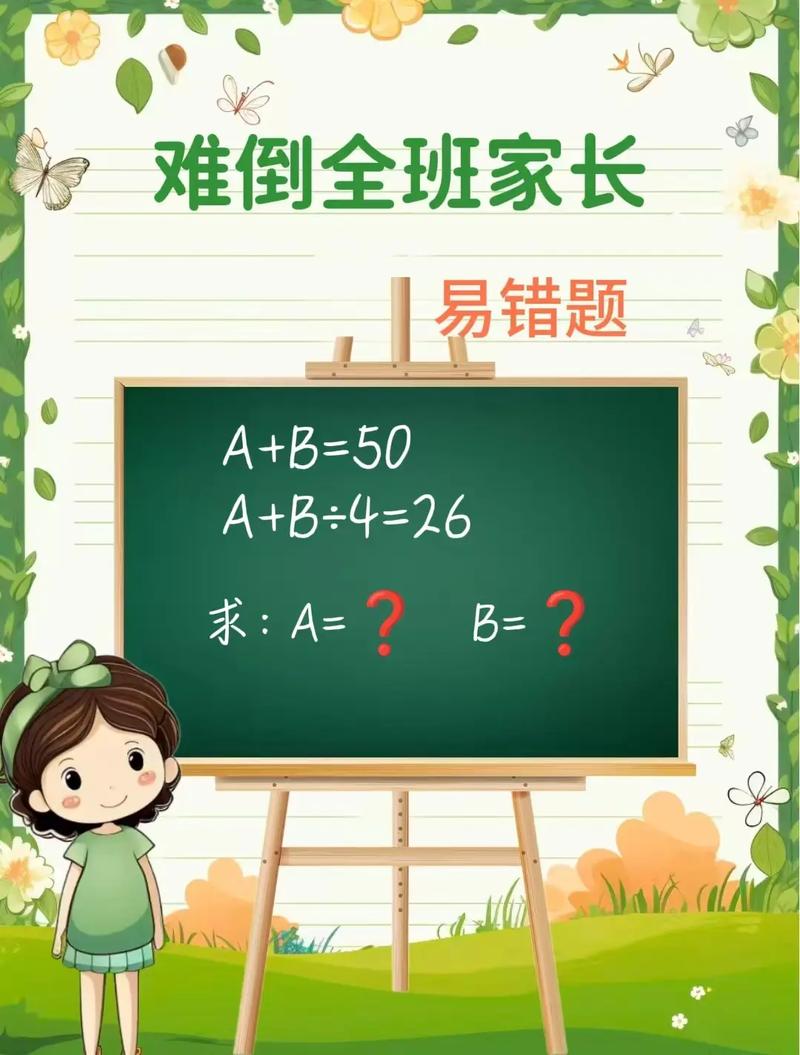

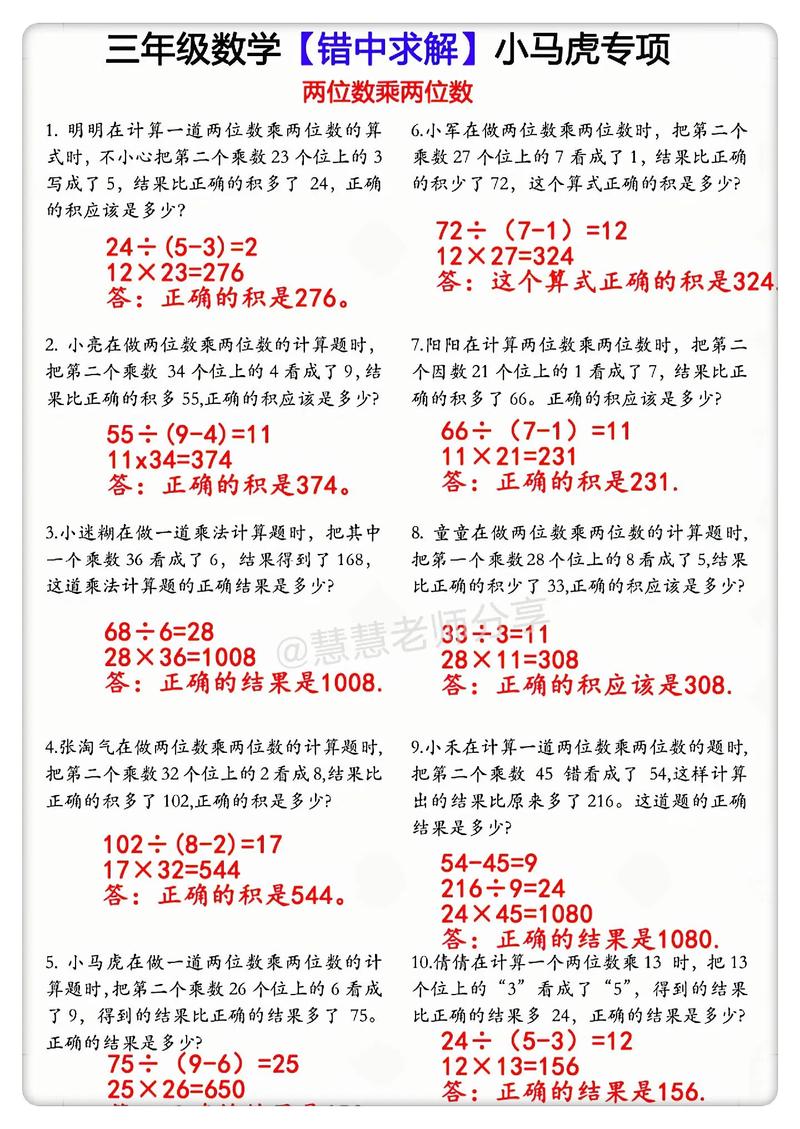

过度追求“技巧”或“陷阱”型:

- 设计过于复杂的解题步骤,或设置易忽略的“坑”(如单位不统一、隐含条件),主要考察细心而非核心概念理解。

- 问题点: 可能偏离教学重点,过度消耗孩子精力在“防坑”上,而非深入理解数学本质。

遇见“歪题”别上火,智慧应对有方法

当孩子遇到这类题目时,家长的应对方式至关重要:

-

稳住心态,先别定性: 不要立刻脱口而出“这题出错了”或“这题没意义”,先和孩子一起仔细读题,至少读两遍,尝试理解题目到底在问什么,问问孩子:“你觉得题目想让我们做什么?哪里让你觉得不明白?” 这本身就是在培养审题能力。

-

分析“歪”在哪里:

- 是情境脱离实际? 和孩子讨论:“这个情况在生活里常见吗?如果现实中真有这事,可能会怎样?” 承认情境的特殊性,但引导孩子关注题目核心想考的数学方法(比如进水管出水管题,核心是工作效率相减)。

- 是表述不清或有歧义? 和孩子一起探讨题目可能的几种理解方式,可以说:“这句话好像有点模糊,你觉得它可能是什么意思?” 鼓励孩子表达困惑,这比直接给出答案更有价值,如果确实歧义严重,可以记录下来向老师反馈。

- 是过度复杂或陷阱多? 引导孩子关注题目最核心的要求,剥离掉非必要的干扰信息。“我们先不管那些复杂的步骤,题目最终想让我们求出什么?” 强调细心的重要性,但更关键的是掌握基础概念。

-

聚焦核心概念,化“歪”为“正”: 无论题目外表如何,其考查的数学知识点通常是明确的(加减乘除、数量关系、图形特征等),帮助孩子剥离情境或表述的干扰,抓住数学本质:

- “苹果分半”题:核心是理解除法运算的意义(平均分配),至于实际能否分半个,可以讨论,但数学上0.5是正确结果。

- “绳子绕地球”题(简化版):核心是理解圆的周长公式,体会周长微小变化对半径(离地高度)的影响程度,是个有趣的数学现象演示。

-

寻求沟通与反馈: 如果经过分析,确认题目确实存在较大问题(如严重超纲、科学错误、表述不清影响答题),鼓励孩子或家长以平和的态度向老师请教或反馈,可以说:“老师,这道题孩子理解起来有些困难,我们觉得这里可能有点歧义/超出了目前所学,想跟您请教一下…” 良好的沟通有助于教学相长。

“歪题”为何出现?深层逻辑需了解

- 探索与尝试: 部分题目可能是教材编写者或教师希望突破常规,激发孩子思维灵活性和批判性思考的一种尝试(虽然结果可能不尽如人意)。

- 衔接与铺垫: 某些看似“超纲”的内容,可能是为后续更复杂知识(如代数思维、极限思想)做极初步的、感性的铺垫。

- 选拔与区分: 在特定情境(如竞赛、选拔)中,可能出现难度较大、技巧性强的题目,目的是区分层次。

- 命题偏差: 确实存在因命题者考虑不周导致的题目情境不合理、表述不清或难度失控。

家长角色:孩子思维的陪伴者

面对数学“歪题”,与其纠结题目本身“正不正”,不如将其视为一个培养孩子数学素养和解决问题能力的机会,引导孩子学会分析问题、提出疑问、抓住核心、理性沟通,这些能力远比解对一道有争议的题目更重要,北京师范大学教育学部李教授指出:“当孩子质疑题目合理性时,恰是批判性思维的萌芽,家长应珍视这种思考,引导他们用数学逻辑去分析,而非简单否定。” 数学不仅是计算和公式,更是一种理解世界的思维方式,作为家长,我们的价值在于陪伴孩子经历思考的过程,理解数学的严谨与美妙,共同面对学习道路上的各种挑战,即使这些挑战有时披着“歪题”的外衣。教育真正的智慧,在于把每一次困惑转化为探索的起点,而非焦虑的终点。

发表评论