初中阶段是数学学习的分水岭,知识难度提升、逻辑性增强,许多孩子因方法不当产生畏难情绪,作为家长,如何科学引导孩子学好数学?关键在于培养思维习惯、优化学习策略,而非单纯追求分数。

扎实基础:构建知识框架的关键

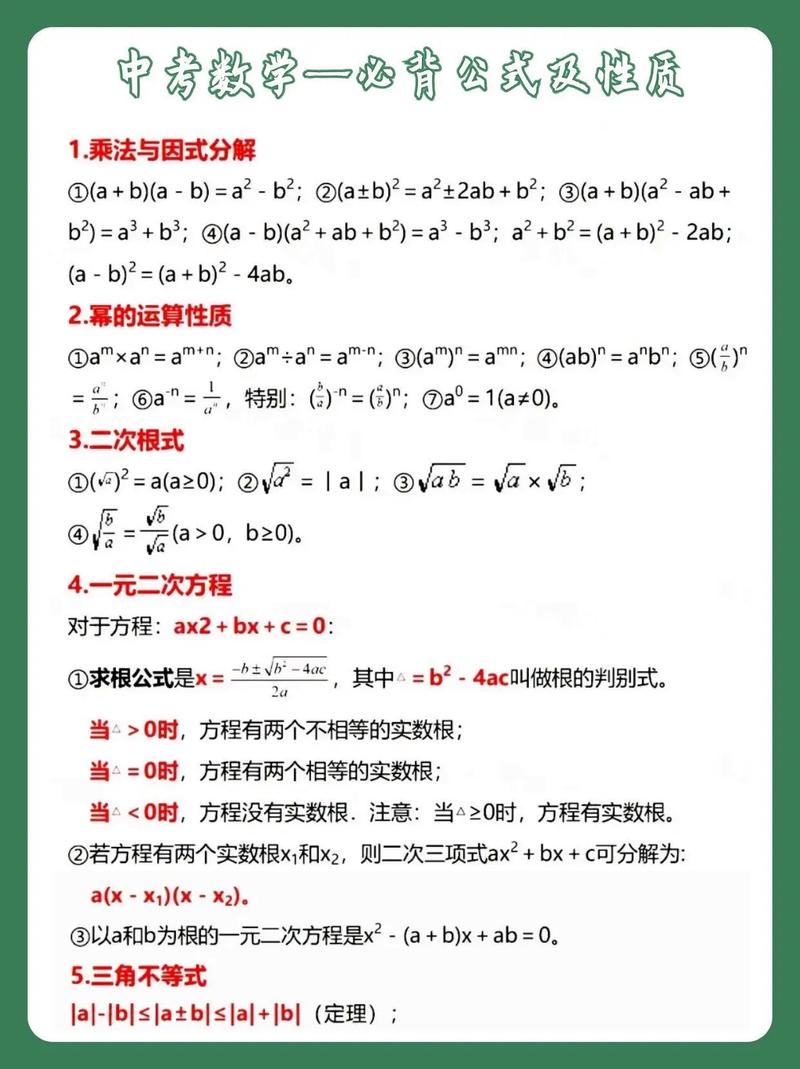

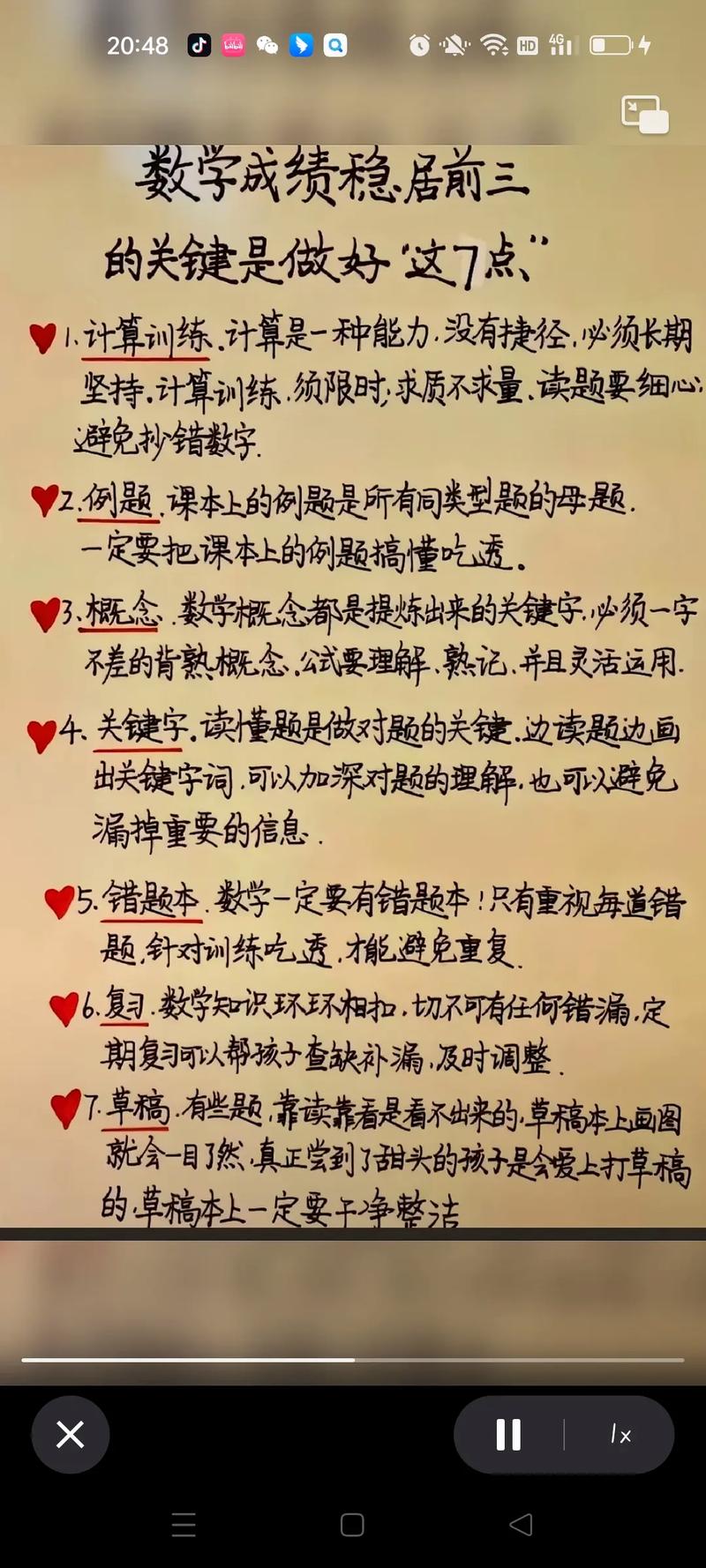

初中数学知识点环环相扣,例如代数与几何的交叉应用、方程与函数的递进关系,建议家长每日抽10分钟与孩子复盘课堂内容,用“提问-讲解”模式强化理解。“今天学的二元一次方程和之前的一元方程有什么区别?解题步骤多了哪一步?”通过具体问题检验知识漏洞,及时整理错题本,标注错误原因与正确思路。

高效练习:避免盲目刷题

题海战术易让孩子疲惫且效果有限,选择典型例题精练,例如从课本课后习题、中考真题中筛选具有代表性的题目,家长可引导孩子用“三步法”做题:

1、读题时圈出关键词(如“最大值”“取值范围”)

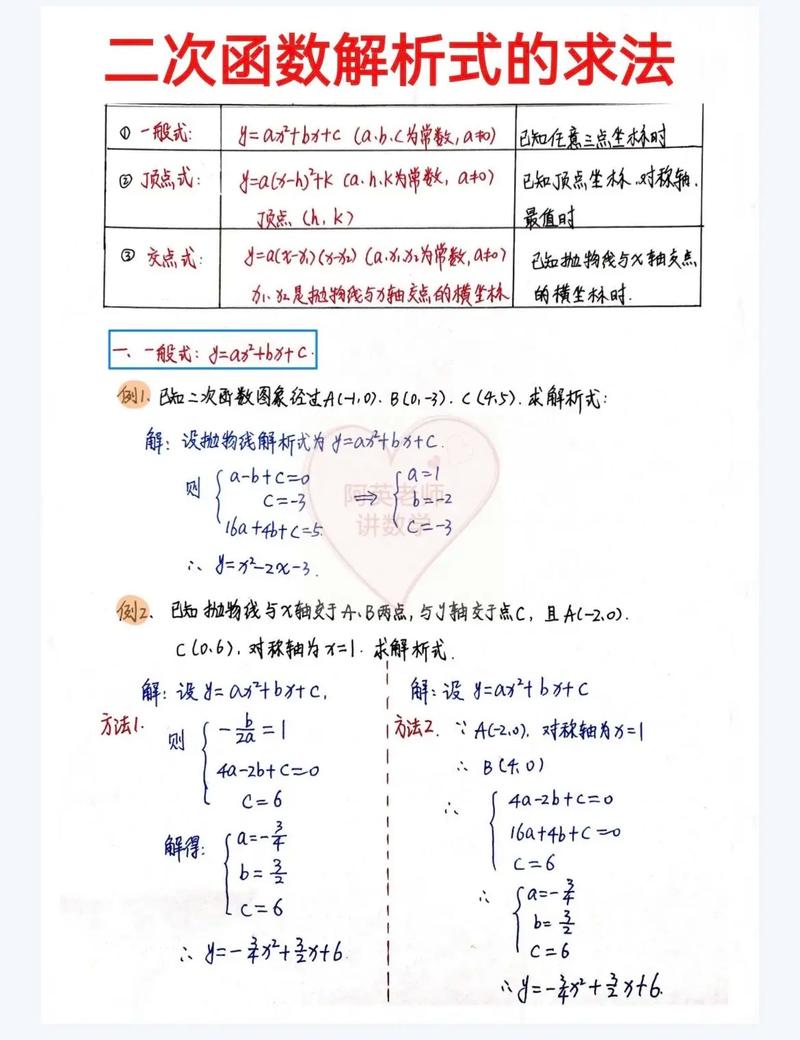

2、写出题目对应的知识点(如勾股定理、二次函数图像)

3、完成后用不同方法验证答案(代数法、图像法交叉检验)

每周集中分析错题规律,比多做20道新题更有效。

兴趣引导:让数学融入生活

抽象概念需具象化才能激发兴趣,购物时让孩子计算满减优惠,旅行前共同规划路程与时间,甚至用概率知识分析游戏抽卡机制,某重点中学教师曾设计“家庭数学实验”,例如用相似三角形原理测量楼房高度,这类实践能让孩子直观感受数学价值,当孩子发现数学能解决实际问题,学习动力会显著提升。

家长的角色:支持而非替代

避免直接替孩子解题,而是通过提问引导思考:“这道题有没有类似做过的例题?”“如果换个条件,步骤会怎么变化?”定期与数学老师沟通,关注孩子的课堂参与度与作业质量,而非单纯看分数波动,北京师范大学基础教育研究院的调查显示,家长与教师保持良性互动的学生,数学应用能力平均高出同龄人23%。

数学能力本质是思维能力的体现,与其焦虑成绩,不如陪孩子建立解决问题的信心,当孩子能独立梳理知识脉络、主动寻找解题策略时,数学自然会成为助力成长的工具,而非负担。

发表评论