数学与化学看似属于不同学科领域,实则存在深刻联系,幼儿阶段形成的数学思维,直接影响未来初中化学学习中的逻辑推理、公式运用及实验分析能力,家长若能抓住关键时期培养孩子的数理思维,可为后续化学学习打下坚实基础。

数学思维为化学实验提供底层逻辑

化学实验中需要精确计算物质配比、反应速率及浓度变化,蒙特梭利教育研究表明,4-6岁儿童通过操作量杯、天平进行液体转移游戏,不仅能建立体积守恒概念,更在潜意识里形成“精确测量”的思维模式,建议家长在厨房活动中引导孩子使用量勺调配饮料,用电子秤比较食材重量,将数学融入生活场景。

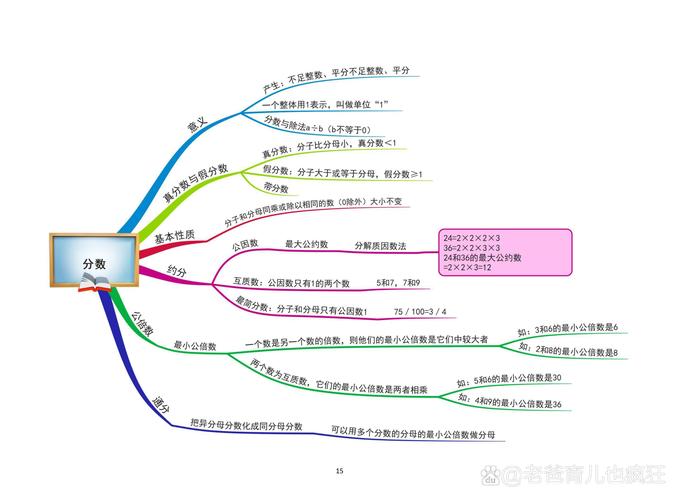

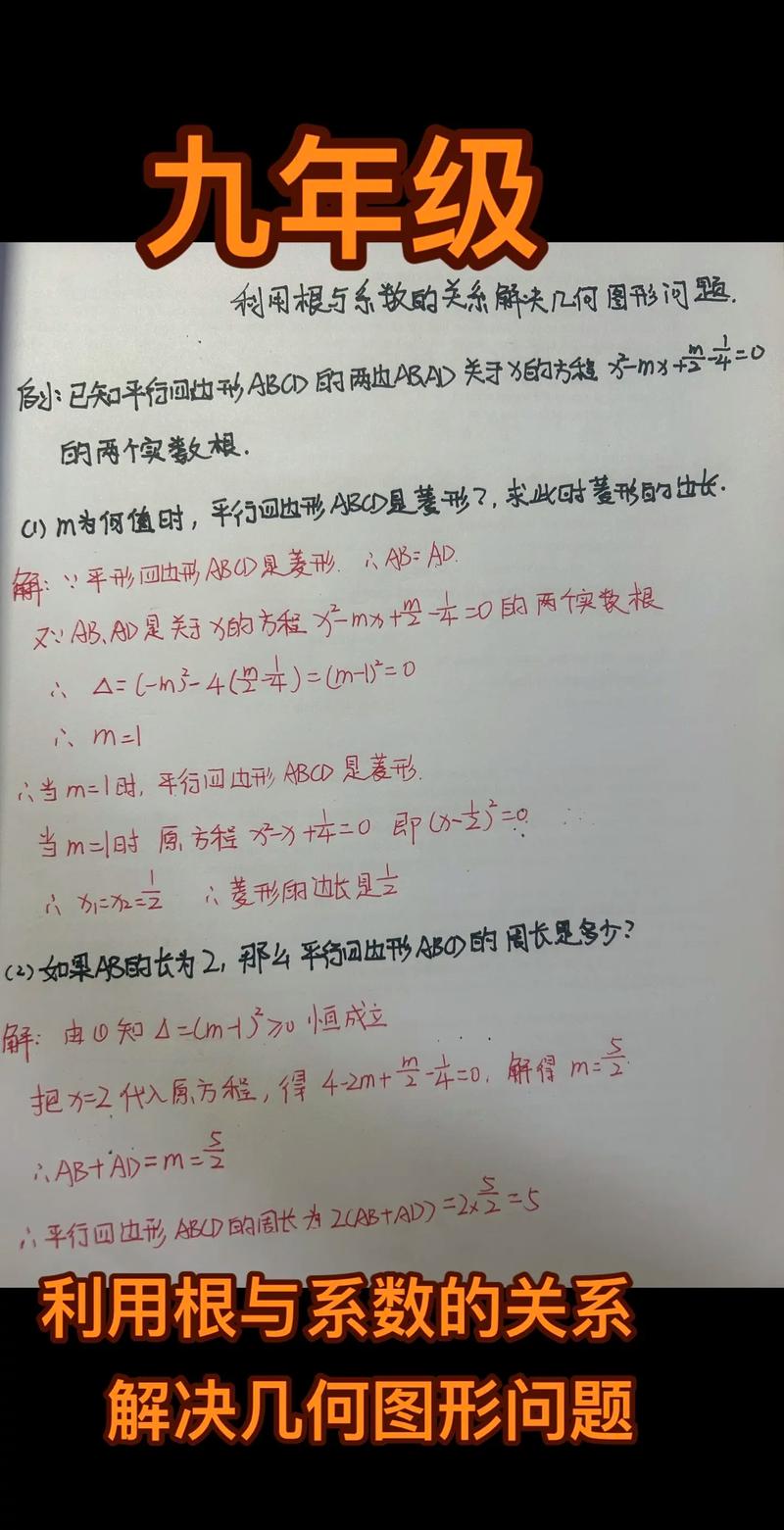

数量关系认知影响化学方程式理解

皮亚杰认知发展理论指出,7-11岁儿童进入具体运算阶段,此时接触的分数、比例概念直接影响初中阶段化学方程式的配平能力,家长可借助乐高积木进行分组游戏:将6块积木拆分为2:4的组合,再重组为3:3的比例,让孩子直观理解“物质守恒”概念,这种具象化训练比直接背诵化学方程式更有效。

空间想象能力决定微观粒子认知

化学中的分子结构、晶体排列等抽象概念,需要依托数学几何思维,德国海德堡大学实验证明,经常玩三维拼图的孩子,在初中阶段更容易理解原子轨道模型,建议选择磁力片、立体拼插玩具作为教具,在游戏过程中引导孩子描述形状变化,培养多维空间表达能力。

从具象到抽象的过渡策略

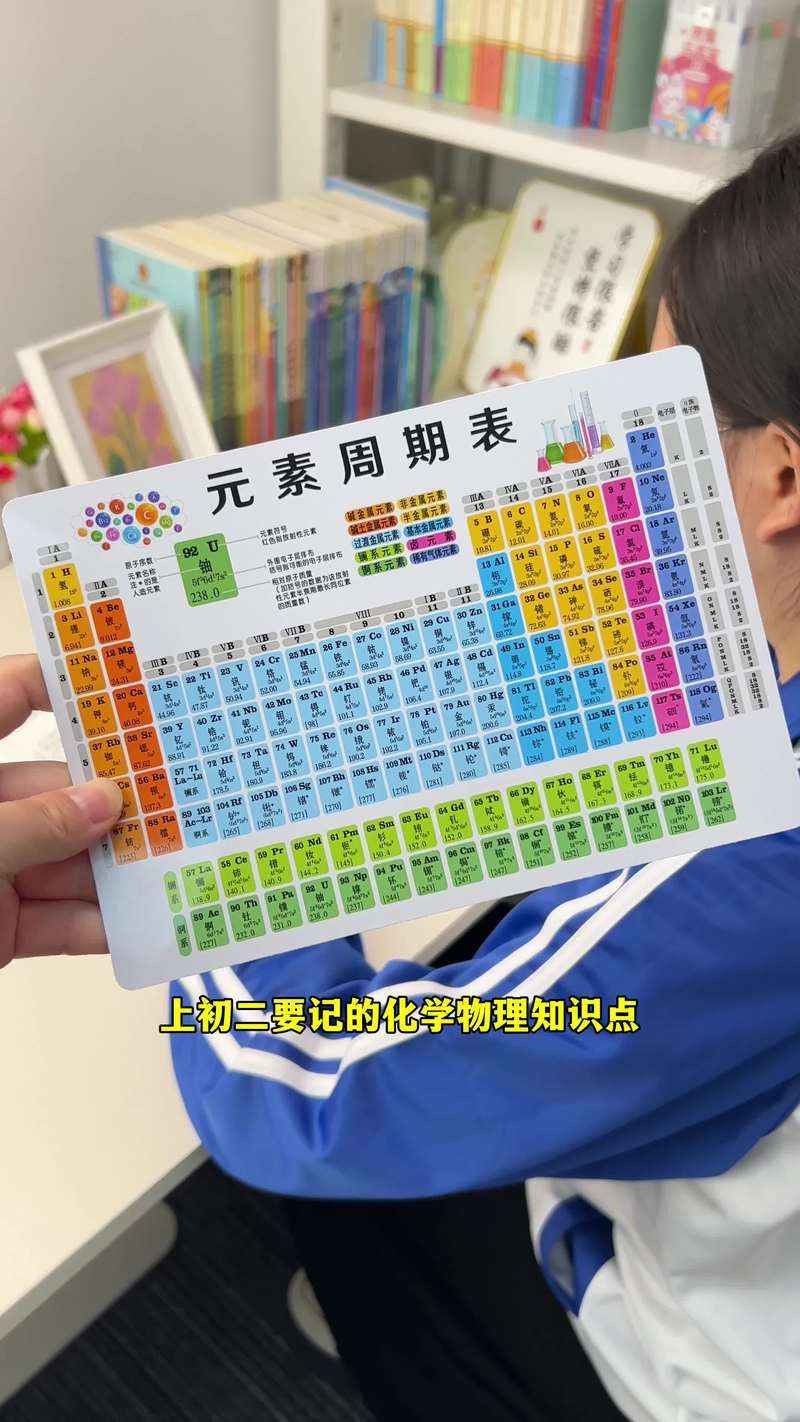

初中化学涉及元素周期表记忆时,可回溯幼儿阶段的分类训练,例如将彩色纽扣按形状、大小、孔数进行多重分类,这种早期训练能提升信息归纳能力,当孩子接触金属/非金属分类时,大脑会自动调用已有的分类逻辑框架,降低学习陌生感。

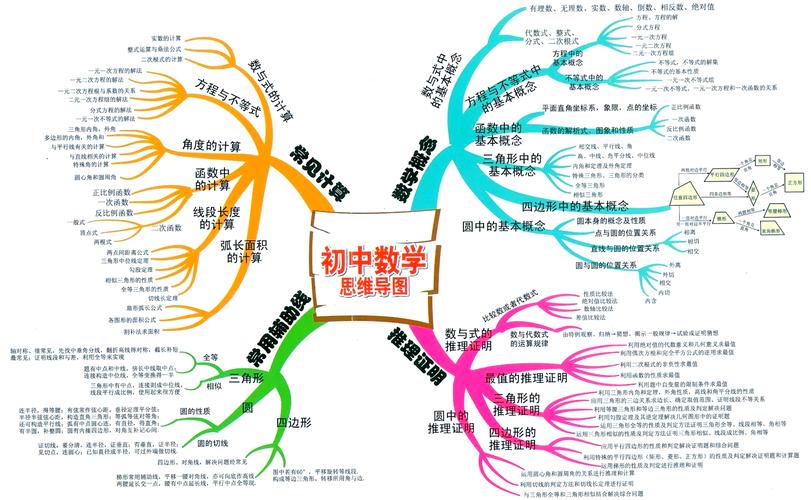

教师张立群(北京某重点中学化学教研组长)提出:化学成绩优异的学生普遍具有三个数学特征——能快速提取题目中的数值信息、擅长用图表整理数据、习惯用符号代替文字记录,这些能力完全可以在幼小衔接阶段通过数学游戏培养。

幼儿教育不是提前学习课本知识,而是构建支撑终身学习的思维框架,当孩子用数学眼光观察世界时,烧杯中的沸腾液体不再是神秘反应,而是可测量、可计算、可验证的思维延伸,这种认知转化,才是贯通文理学科的核心竞争力。

发表评论