小学数学难点怎么解

许多家长发现,孩子进入小学中高年级后,数学成绩突然下滑,作业错误率上升,这种现象往往源于数学知识难度提升后,孩子未能及时适应思维方式的转变,如何有效突破这些难点?关键在于针对性解决问题,同时培养数学思维习惯。

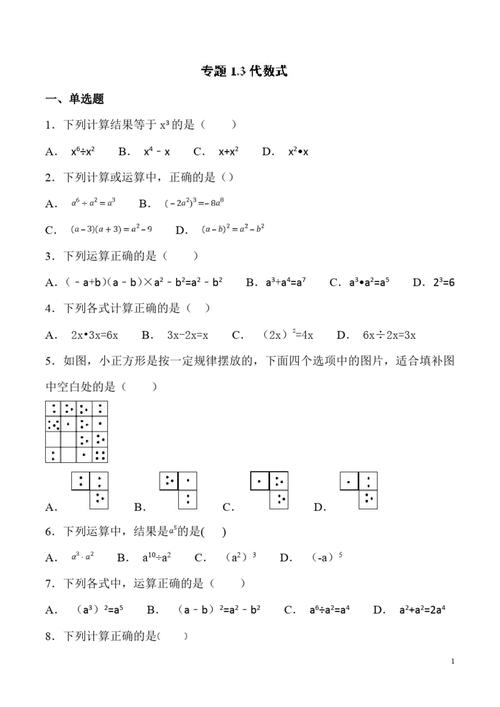

1. 计算总出错?先抓习惯再练速度

计算错误是小学生数学失分的常见原因,表面看是粗心,实则是步骤不规范导致,跳步计算、忽略进位退位、书写潦草看错数字,建议从三方面改善:

分步练习:先确保每一步计算正确,再提升速度,先单独训练乘法口诀应用,再结合混合运算。

建立检查机制:用“逆向代入法”验证结果,计算“125×8”后,用1000÷8反推是否等于125。

限时训练:每天5分钟口算,逐步缩短时间,提升专注力。

根据教育部《义务教育数学课程标准》,计算能力的核心在于“程序性知识”的掌握,即通过规范步骤形成肌肉记忆。

2. 应用题读不懂?用图形搭建逻辑桥梁

孩子面对应用题时,常因信息量大、关系复杂而卡壳,鸡兔同笼”问题,直接列方程超出小学生认知水平,此时可借助两种工具:

线段图:将抽象数量关系可视化,比如用不同颜色线段表示甲乙两人的速度差。

表格法:分类整理已知条件,年龄问题”中横向列人物,纵向标不同年份年龄差。

北京师范大学一项研究表明,使用图示法解题的学生,正确率比纯文字理解高出47%。

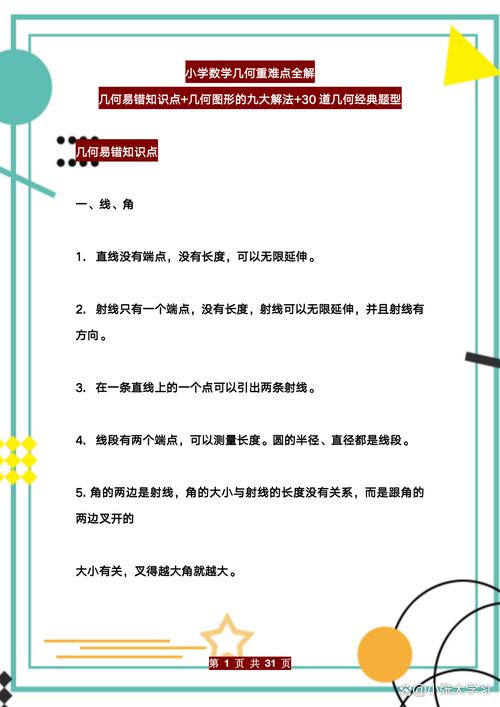

3. 几何空间想象弱?从生活实物切入

三年级开始接触周长面积时,不少孩子难以理解“二维”与“三维”的转化,家长可以这样做:

动手操作:用剪纸理解对称图形,用积木搭建长方体表面积模型。

关联现实场景:测量房间地砖面积,计算需要多少块瓷砖。

玩转立体展开图:将牛奶盒拆开观察平面展开形状,再还原成立体图形。

这类实践符合“具身认知”理论——身体体验能强化空间概念的形成。

4. 畏难情绪重?拆分目标建立正反馈

当孩子反复出现“看到题目就说不会”时,往往是被整体难度吓退,此时需要拆解题目:

分阶段引导:例如解“24÷(3+5)×2”,先单独计算括号内结果,再分步处理除法和乘法。

设置奖励阶梯:每完成一个小目标给予即时肯定,如正确完成三步计算就积累1颗星星,集满兑换小奖励。

错题变资源:把错题改编成闯关游戏,让孩子当“小老师”讲解解题过程。

国际数学教育委员会(ICMI)指出,积极的情感体验能提升学生21%的问题解决意愿。

个人观点

数学难点的突破,本质是思维模式的升级,与其盲目刷题,不如每天花10分钟做两件事:一是让孩子复述当天课堂例题的解题思路,二是用“假如…会怎样”的提问引导变式思考(如果这道题的数字扩大10倍,过程需要调整吗?”),这种深度参与的过程,比机械练习更能构建扎实的数学根基。

发表评论