批改小学数学作业时,家长或教师常遇到两个核心问题:如何准确判断孩子是否理解知识点?如何通过批改提升学习效果?以下从实际教学经验出发,提供可操作的指导方法。

符号规范统一,减少理解偏差

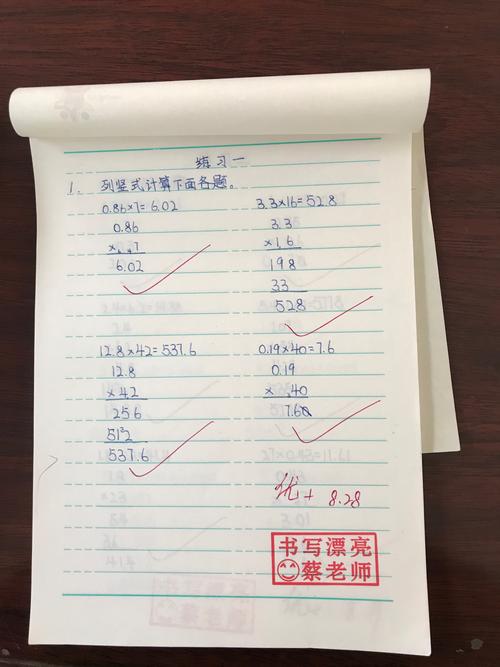

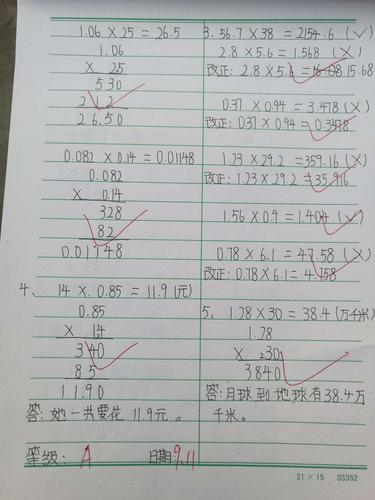

使用固定符号体系能让孩子快速识别错误类型,建议用红笔标注,√表示全对,○圈出错误步骤,?标记存疑处,例如计算题“25×4=90”,直接在数字90画○,旁边标注“检查乘法口诀”,避免随意打叉或涂抹,容易打击学习积极性。

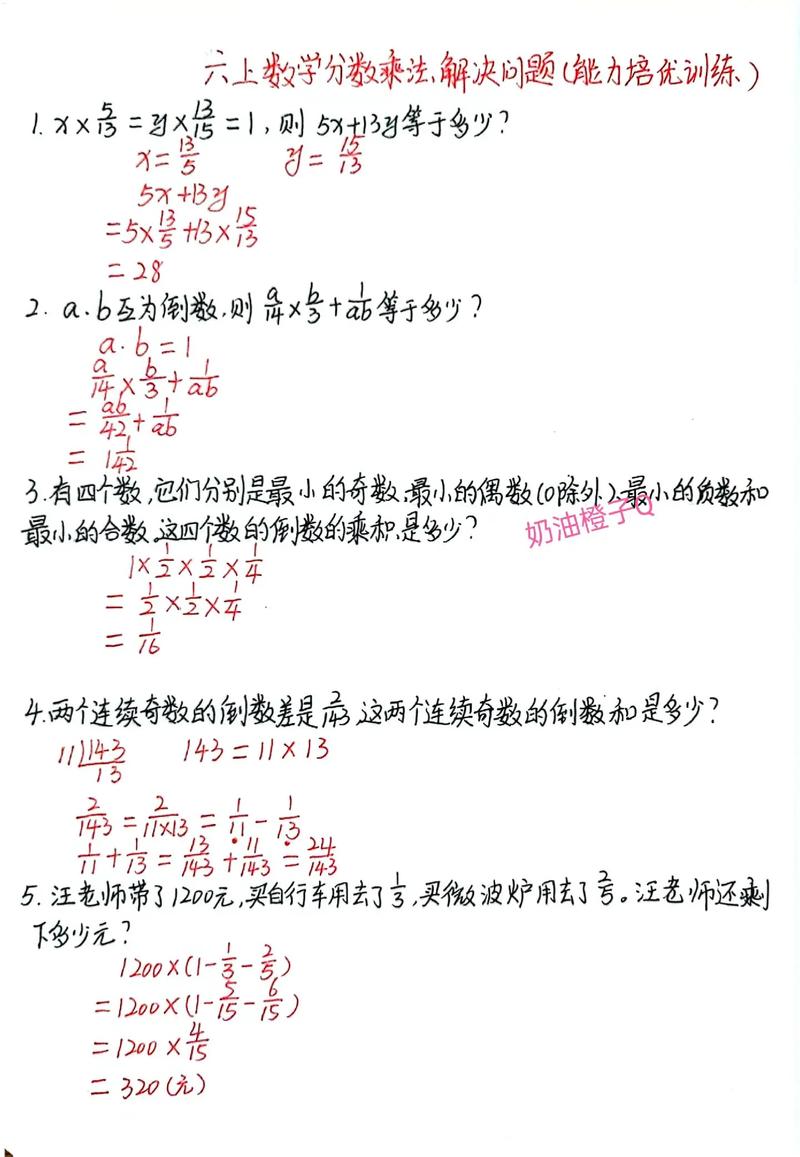

错误分级处理,强化重点环节

将错误分为知识性错误(如算错8×7)、习惯性错误(漏写单位)、思维性错误(应用题理解偏差)三类,针对不同错误采取对应策略:

1、知识性错误旁标注对应知识点页码

2、习惯性错误用荧光笔在题目编号做记号

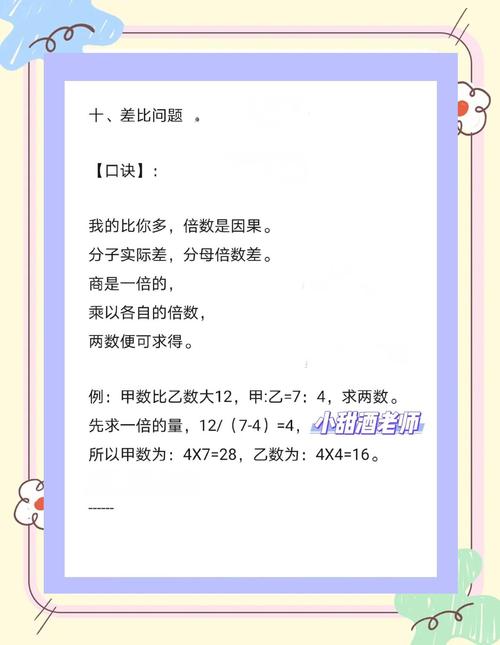

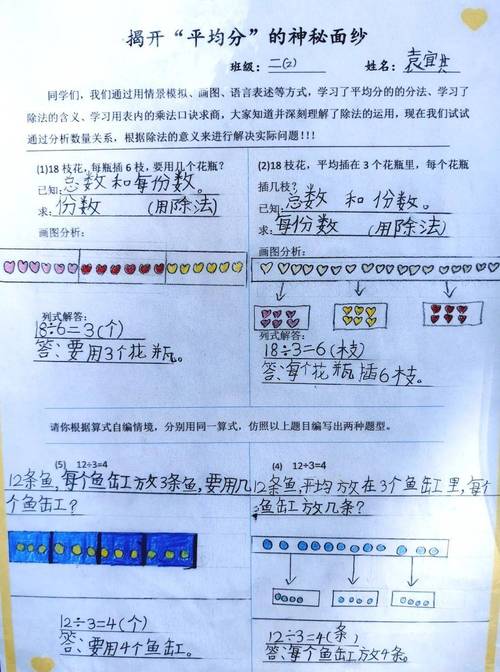

3、思维性错误用引导式提问:“如果先求总数量,该怎么做?”

动态记录系统,建立进步坐标系

准备活页本记录典型错题,按“日期-错题类型-纠正效果”三栏式整理。

| 4.12 | 进退位减法混淆 | 自制数位表练习3次 |

每两周与孩子共同分析表格,用折线图展示正确率变化,具象化呈现进步过程。

评语结构化设计,激发内在动机

避免简单写“粗心”或“加油”,采用“具体肯定+建设性建议”模式:

- “列竖式时数位对齐很规范,下次记得先估算结果范围”

- “应用题画线段图的方法很棒,检查时试试代入答案验证”

对于低年级学生,可搭配印章或贴纸奖励机制。

二次批改机制,形成闭环

要求学生在24小时内用蓝笔订正,重点观察是否真正理解错误根源,若订正仍错,采用分步引导法:将原题拆解成2-3个更简单的问题串,例如错题“360÷(12+18)”,分解为“先算12+18=?”“再算360÷结果”。

个人观点:批改的本质是建立师生对话通道,曾有位四年级学生持续混淆周长与面积公式,通过在作业本上交替使用绿色批注笔(进步点)和橙色便签纸(改进建议),两个月后单元测试正确率提升67%,这印证了精细化批改远比笼统打分有效,关键在于让每次批阅都成为定制化的学习导航。

发表评论