数学公式是初中数学学习的重要基础,但许多学生在面对复杂的符号与推导时容易产生畏难心理,如何让公式从“死记硬背”变为“灵活运用”?以下是经过教学实践验证的有效方法。

一、用生活场景激活公式意义

将公式与现实问题结合,能快速打破抽象概念带来的隔阂,例如在学习勾股定理时,可以让学生测量教室对角线长度,通过实际数据验证a²+b²=c²的关系;接触利率公式前,先模拟银行存款场景,用具体金额计算利息,这种“先体验,后推导”的模式,让公式不再停留于纸面。

二、建立公式之间的逻辑网

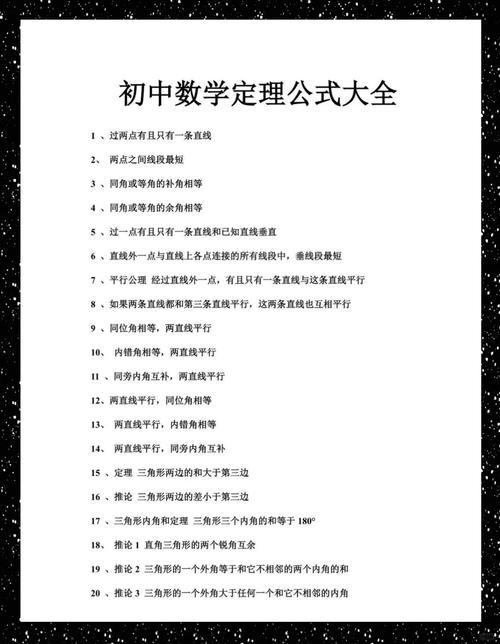

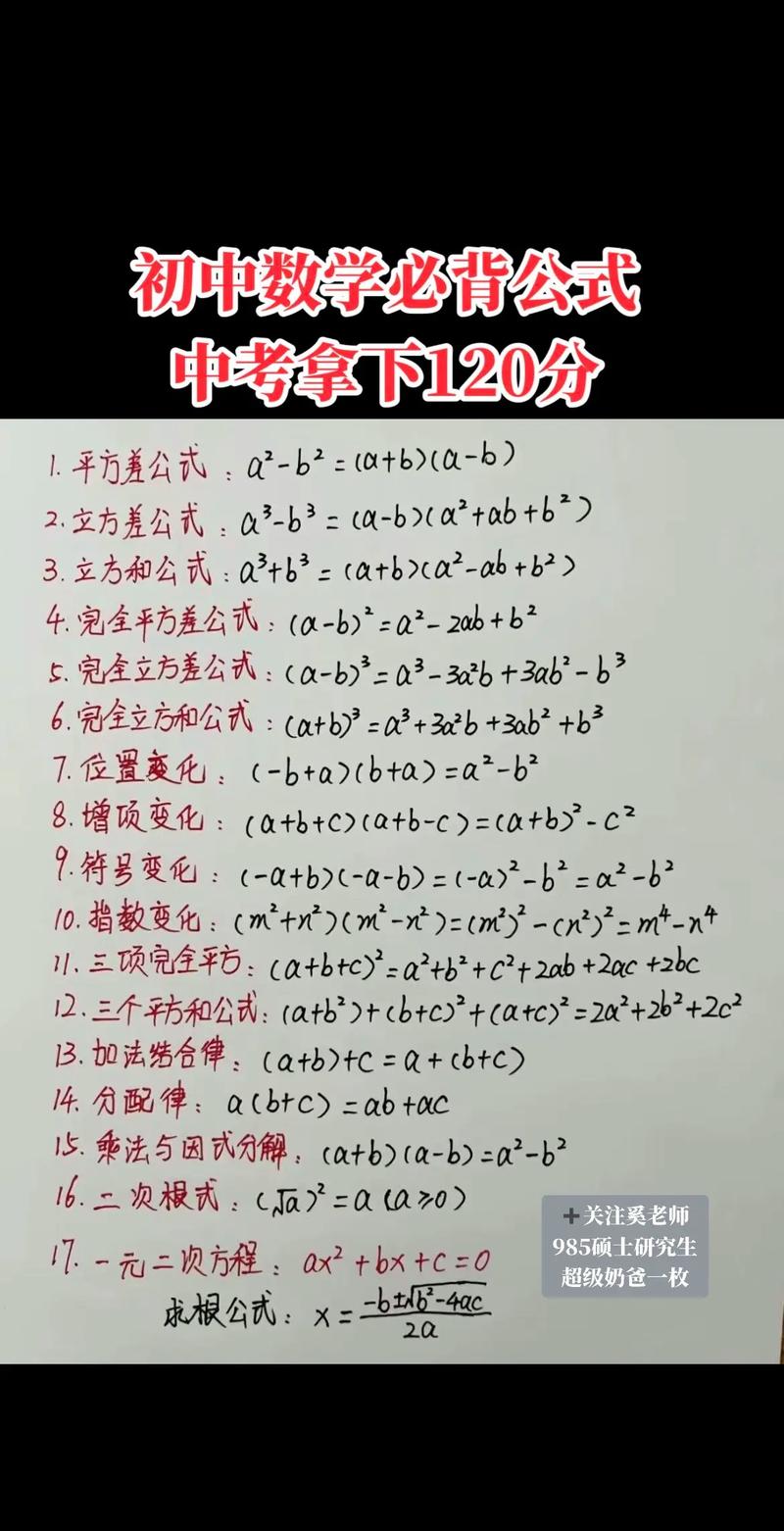

初中数学公式存在强关联性,以一元二次方程求根公式为例,引导学生从配方法出发,逐步推导出最终表达式,过程中强调代数变形的基本规则,同时关联平方差公式、完全平方公式的应用场景,当学生理解公式诞生的逻辑链条,记忆负担会显著降低。

三、错误本比刷题更有效

专门准备一本“公式错题记录册”,分类整理因公式混淆、条件遗漏导致的错误。

- 误用三角函数时未判断直角边位置

- 套用韦达定理时忽略Δ≥0的前提

每月定期分析错误规律,用不同颜色标注高频失误点,逐步形成解题条件反射。

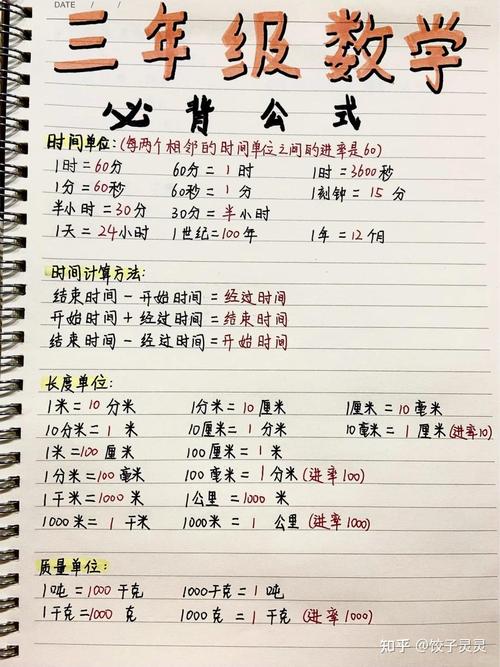

四、可视化工具降低记忆门槛

将复杂公式转化为图形或思维导图,例如用树状图分解因式定理的使用步骤,用动态几何软件展示圆周角定理的证明过程,视觉化处理能调动右脑记忆,实验数据显示,结合图像记忆的学生,公式调用速度提升约40%。

五、同伴互测提升应用灵活度

组建3-4人学习小组,每周进行“公式攻防战”,由学生自主设计陷阱题,例如在方程组题目中故意设置无解条件,或要求用两种不同公式求解同一几何问题,这种互动不仅能发现知识盲点,更能培养多角度思考能力。

数学公式本质是解决问题的工具,与其强调“必须记住”,不如教会学生观察公式的生成逻辑与应用边界,当孩子能主动用公式解释生活现象、拆解难题时,公式自然成为他们思维体系中的有机部分,作为教育者,我们需要做的,是点燃他们探索公式规律的好奇心——这才是数学能力持续提升的核心动力。

发表评论