数学成绩的提升并非一蹴而就,但用对方法能显著缩短时间,本文基于多年教学观察与教育心理学研究,提供一套可操作性强、见效快的学习方案。

一、精准定位薄弱环节

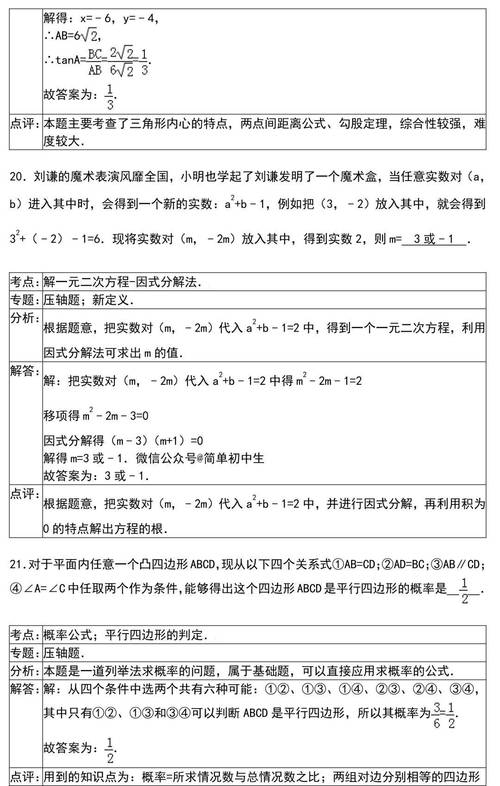

建议先用3天时间系统梳理课本知识点,用不同颜色标记“完全掌握”“模糊不清”“完全陌生”三类内容,若“一元二次方程求根公式”应用不熟练,立即标记为红色,随后集中精力攻克红色区域,结合教材例题反复推导,确保每个步骤清晰,工具推荐:用思维导图整理章节框架,搭配《初中数学基础知识手册》查漏补缺。

二、构建解题反应体系

优秀学生的共同特征是“条件反射式解题能力”,每天安排20分钟专项训练:选择5道典型题,限时完成并录音记录思考过程,重点听回放时卡壳的部分,例如几何辅助线添加逻辑不连贯,立即对照《初中几何解题模板》修正思维路径,某重点中学实验班数据显示,持续28天训练的学生解题速度提升40%。

三、建立动态错题库

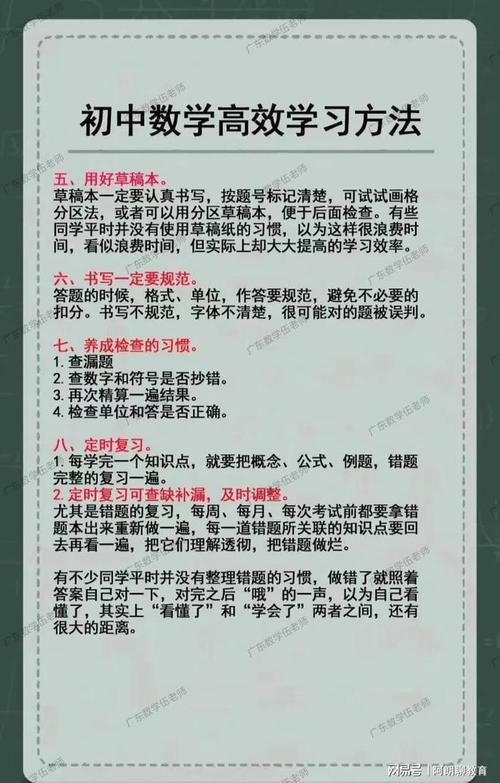

普通错题本记录的是题目,高效错题库应包含:

1、错误原因归类(计算失误/概念混淆/方法错误)

2、同类题变式收集(改变数字/置换条件/逆向命题)

3、重做周期标记(建议在第1、3、7天三次强化)

推荐使用活页本,按错误类型分页管理,曾有位初三学生通过此法,三个月内压轴题正确率从32%提升至78%。

四、打造沉浸式学习环境

数学思维需要持续刺激,建议:

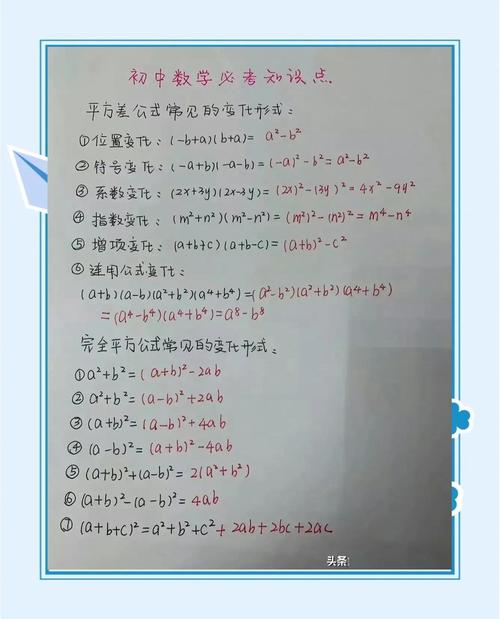

- 书桌张贴公式推导图(如勾股定理的12种证明方法)

- 每日早餐时听10分钟数学史音频(推荐《数学大师的思考方式》)

- 周末参与线上数学擂台(如某知名教育平台的实时解题竞赛)

某市教研组跟踪调查发现,环境浸润式学习的学生,知识留存率比常规学习高65%。

五、善用碎片时间

将零散时间转化为数学思维训练场:

- 等车时心算:例如连续数字平方差计算

- 课间玩数独:培养逻辑推理能力

- 睡前闭眼回忆:像放电影般重现当天解题步骤

北京某重点初中教师分享,坚持碎片化训练的学生,期中考试平均分超出年级均值21分。

提升数学本质是思维模式的重塑,当开始享受解题过程中“茅塞顿开”的瞬间,成绩飞跃只是水到渠成的结果,此刻放下手机,拿出最近一次试卷,用红笔圈出第一个要攻克的难点——行动永远比计划更有力量。

发表评论