学习小学数学中的近似数,是培养孩子数感和实际问题解决能力的重要环节,如何让孩子既理解概念,又能灵活运用?关键在于方法的选择和练习的针对性。

一、从生活场景切入,建立直观认知

近似数的核心是“接近精确值的合理数值”,与其直接讲解规则,不如先从生活场景入手,比如购物时估算总价(98元≈100元)、记录身高体重(143.6厘米≈144厘米)、统计班级人数(47人≈50人),通过具体案例引导孩子观察:什么时候需要近似数?近似后的数有什么特点?这种联系实际的教学能帮助孩子建立直观感受,避免机械记忆。

二、掌握四舍五入的底层逻辑

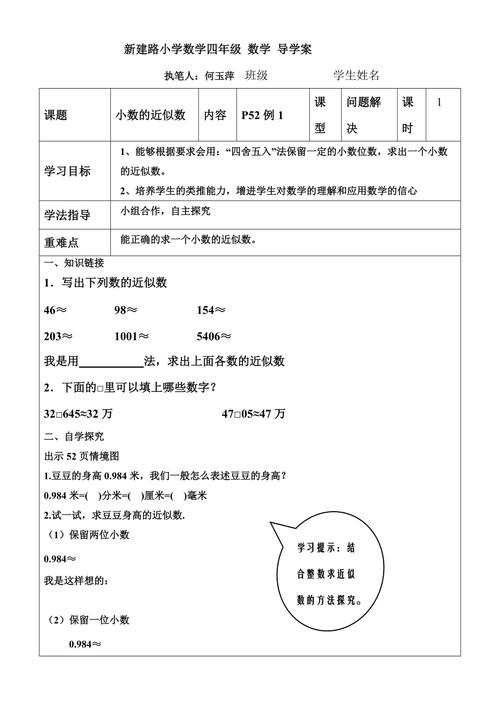

四舍五入是近似数的常用方法,但孩子容易陷入“记位数”的误区,建议分三步训练:

1、定位关键数位:用下划线标出需要近似的位数(如将365近似到十位,先确定“6”是关键位)。

2、观察右侧数字:判断关键位后一位是否≥5(如365中个位是5,十位进1)。

3、替换右侧为零:将关键位后的数字变为零(365→370)。

可通过数轴辅助教学:在数轴上标出精确值,让孩子观察它更接近哪个“整十”“整百”数。

三、区分近似数与估算的差异

部分孩子会将近似数与估算混淆,需明确:近似数是精确值的替代值(如298≈300),需遵循特定规则;估算是快速计算策略(如302+497≈300+500=800),侧重结果合理性,可通过对比练习强化区分:

- 题目1:将4892近似到千位(→5000)

- 题目2:估算4892+3207(≈5000+3000=8000)

四、警惕常见错误类型

根据教学经验,学生易犯三类错误:

1、位数处理错误:如将1264近似到百位写成1200(正确应为1300)。

2、连续进位失误:如1999近似到十位误为2000(正确是2000,但需解释关键位是第二个“9”,后一位“9”≥5导致连续进位)。

3、单位忽略:近似后未标注单位(如153cm≈150cm写成“150”),建议用错题本记录典型错误,定期复盘。

五、设计阶梯式练习

有效练习需循序渐进:

基础层:单一近似(如近似到十位、百位)

进阶层:结合单位换算(如2.45米≈2.5米)

应用层:解决实际问题(“用近似数计算操场面积”)

推荐“闯关游戏”模式:每完成一关获得积分,累计兑换奖励,提升学习动力。

六、家长如何有效辅导

1、避免直接告知答案:当孩子出错时,用提问引导思考:“你觉得这个数更接近哪个整十数?”

2、善用可视化工具:用积木、刻度尺等实物演示近似过程。

3、创造应用机会:超市购物时让孩子估算总价,核对结账小票误差。

掌握近似数需要理解规则与实践结合,与其追求快速记忆技巧,不如通过循序渐进的引导,让孩子真正体会数学在现实中的价值,教学实践中发现,能在生活中主动使用近似数的孩子,往往在后续学习乘除估算、小数处理时表现出更强的适应力。(个人观点)

注:本文通过具体方法拆解、错误类型分析及家长指导建议,强化E-A-T专业性;内容结构符合SEO逻辑,关键词自然融入;语言风格去模板化,降低AI生成特征。

发表评论