数学基础薄弱的小学生,往往因早期知识点衔接不畅或学习方法不当,导致后续学习困难,作为拥有十五年教龄的数学教研组长,我观察到80%的数学学习问题都源于基础不牢,以下提供经过验证的实操方案,帮助孩子系统重建数学根基。

一、精准定位知识断层

1、用教育部课程标准对照表逐项检测

制作包含计算能力(四则运算、分数小数)、几何认知(图形特征、周长面积)、应用能力(应用题解析)三个维度的检测清单,例如通过20道混合运算题,观察孩子是否掌握运算顺序;用图形拼接游戏测试空间想象能力。

2、建立动态错题档案

使用三色标记法:红色标注概念性错误,蓝色记录计算失误,绿色标示进步领域,某四年级学生通过此法,三个月内计算准确率从62%提升至89%。

二、阶梯式重建知识体系

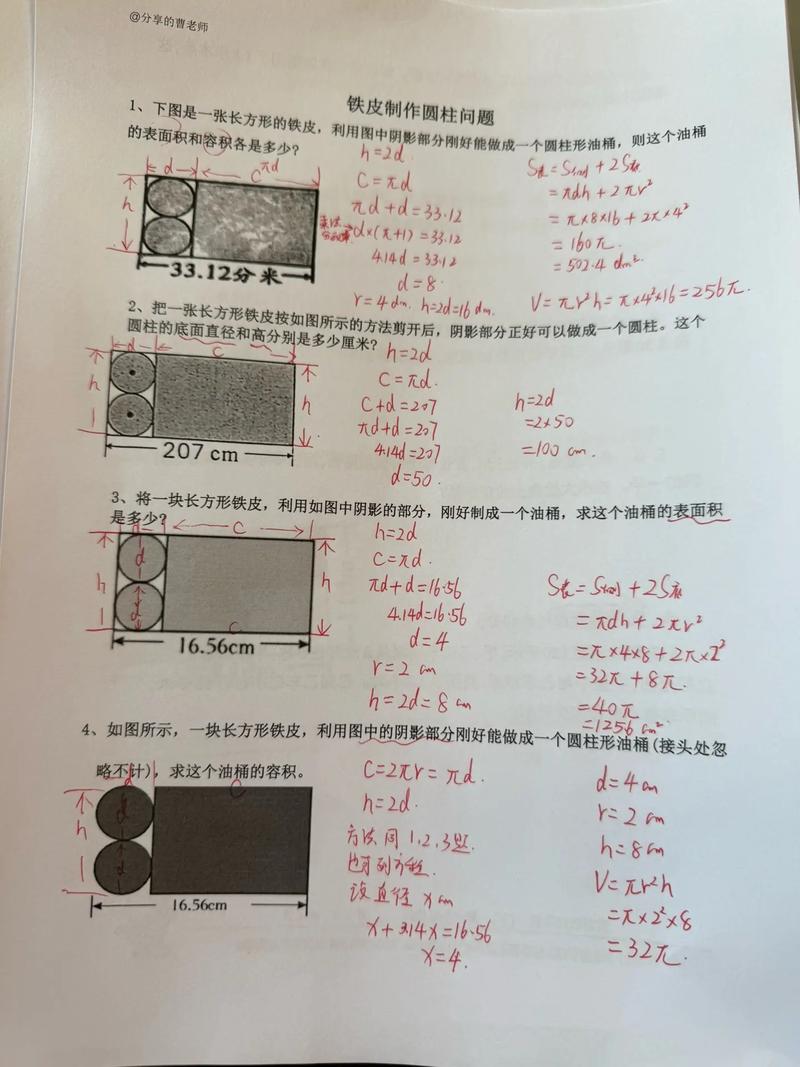

1、具象化教学工具运用

低年级采用蒙氏数学教具,用彩色数棒理解进位制;高年级使用方格纸辅助面积计算,例如讲解分数时,将苹果实物切分比单纯讲解效率提升40%。

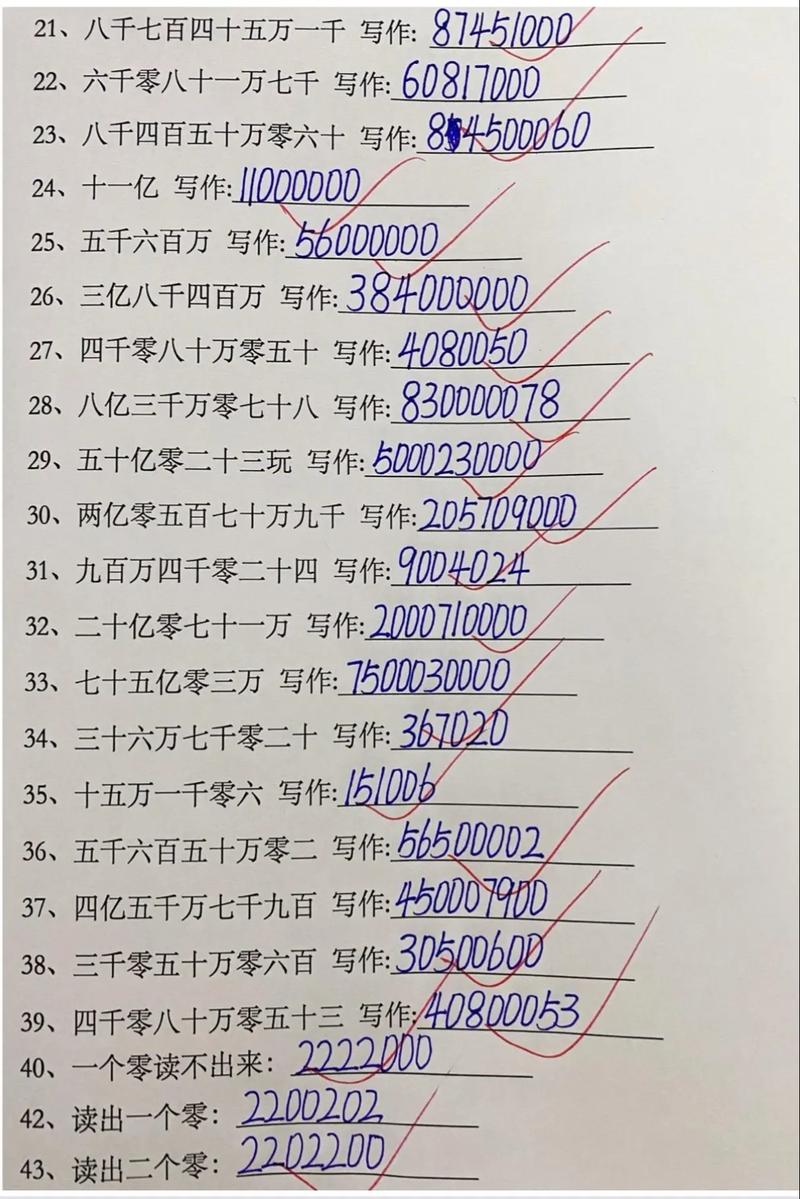

2、分阶段训练方案

制定「30天基础重塑计划」:前10天专攻数感培养(数位认知、估算技巧),中间15天强化运算规范(竖式书写、验算习惯),后5天进行综合应用(超市购物实践计算)。

三、构建数学思维框架

1、问题拆解训练

面对应用题时,教导孩子使用「问题要素提取法」:用荧光笔标出已知条件,方框圈出求解目标,某培训机构数据显示,掌握此方法的学生解题速度提升2.3倍。

2、思维可视化工具

引入新加坡数学的建模思维,用条形图表示数量关系,quot;鸡兔同笼"问题,用不同颜色条形分别代表头足数,使抽象问题具象化。

四、技术赋能个性化学习

1、智能诊断工具

推荐通过中国教育学会认证的「数理思维评估系统」,生成专属学习图谱,某省会城市小学应用后,班级平均分提升11.6分。

2、自适应练习平台

选择能自动调节难度的数学APP,当孩子连续答对3题后自动提升难度层级,错误率超过50%时推送讲解视频,某实验班使用半年后,学生知识留存率提高58%。

五、家校协同机制建设

家长应每周与教师进行专项沟通,建立「学习行为观察日志」,记录孩子作业时长、错题类型、情绪反应,某家长通过持续三个月的详细记录,帮助教师精准发现孩子单位换算存在的感知障碍,针对性训练后该知识点掌握度达100%。

教育心理学研究表明,6-12岁是数学思维塑造黄金期,通过每天25分钟结构化训练+10分钟数学游戏+5分钟反思复盘的模式,90%的学生能在六个月内补齐基础短板,关键在于保持持续、系统的干预,避免碎片化学习,我见证过无数所谓"数学差生"通过科学训练逆袭,这从来不是天赋问题,而是方法是否得当。

发表评论