数学作为初中阶段的核心学科,不仅是升学考试的重点,更是培养逻辑思维与解决问题能力的关键工具,许多学生刚升入初中时,面对突然增加的抽象概念与复杂题型容易感到吃力,如何快速适应初中数学学习节奏?以下从实践角度分享具体方法。

一、建立“主动学习”意识

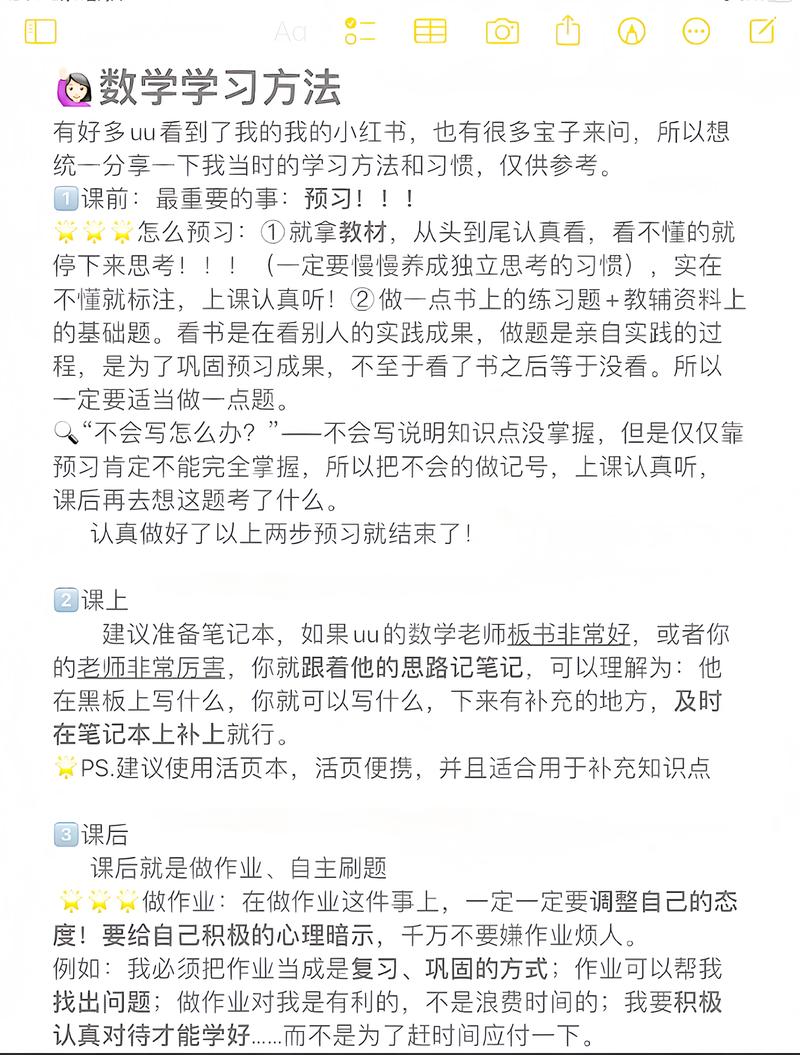

初中数学知识点环环相扣,单靠课堂听讲难以全面掌握,建议每天花10分钟预习次日内容,用记号笔标出教材中的公式定理、例题推导中不理解的部分,例如预习“一元一次方程”时,提前尝试解2-3道基础题,带着问题听课效率可提升40%以上(数据来源:教育部《中学生学习行为调研报告》)。

二、课堂参与比笔记更重要

部分学生误以为“记全板书=学会知识”,实则容易陷入机械记录而忽略思考过程,数学教师张明峰提出:“课堂核心在于理解解题逻辑。”当老师演示几何证明步骤时,可同步在草稿纸上复现推理路径;遇到卡壳处立即举手提问,多数教师会根据学生反馈调整讲解节奏。

三、用“结构化”整理错题

北京海淀区重点中学的跟踪数据显示,坚持科学整理错题的学生,期中考试平均分比普通学生高22分,具体操作:准备活页本分区记录“计算失误”“概念混淆”“题型陌生”三类错题,每道题下方用红笔标注关键解题步骤,例如因式分解错误需注明“未优先提取公因式”,周末重做错题时,用便签纸写下同类题的自编题目进行举一反三。

四、从生活场景理解抽象概念

人教版数学教材编写组专家指出:“将数学与生活结合能降低理解门槛。”学习“概率”时,可通过分析体育彩票中奖机制或家庭每月用电量波动来建立直观认知;理解“坐标系”时,用小区平面图标注快递站、超市位置,比单纯记忆象限规律更有效。

五、避免盲目刷题,重视“题型归纳”

初三数学教师陈莉在班级实验中发现:集中攻克高频题型的效率是随机刷题的3倍,全等三角形”常考“截长补短法”“旋转构造法”等6类解法,整理出每种方法的题干特征与辅助线添加规律,比完成20套试卷更有价值,建议用表格对比相似题型差异,如“相遇问题”与“追及问题”的变量关系。

初中数学学习如同搭建积木,每一层基础都影响最终高度,曾有学生通过每日15分钟针对性训练,一学期内从班级下游跃升至年级前十,关键在于持续行动——从弄懂一道错题开始,从主动提出一个问题突破,量变终将引发质变。

发表评论