小学数学遇到困难怎么办?这些方法让孩子快速找到突破口

对于小学生来说,数学学习中的卡壳是常见现象,一道题解不出来,一个概念听不懂,都可能让孩子感到挫败,作为家长或学生,如何高效求助并解决问题?以下提供几种实用路径,既符合学习规律,也能帮助孩子建立自信。

第一步:精准定位问题,避免盲目求助

孩子遇到难题时,先引导他们冷静分析:

1、明确卡点:是计算错误、公式记错,还是题目理解偏差?

2、回顾课本:检查是否漏掉了教材中的例题或基础概念;

3、记录过程:将已尝试的解题步骤写下来,方便后续针对性提问。

清晰的自我梳理能节省时间,也能让他人更快理解问题所在。

第二步:选择适合的求助渠道

根据问题类型和紧急程度,灵活选择资源:

校内资源优先:向数学老师或班级同学请教,老师能快速发现知识漏洞;

权威工具辅助:使用教材配套的APP(如“人教点读”)、国家中小学智慧教育平台等官方资源;

在线答疑平台:选择有教师资质认证的直播课或问答社区(如“洋葱学院”“作业帮”),注意筛选答案来源。

提醒:避免直接搜索答案,重点理解解题逻辑。

第三步:学会“有效提问”,提升解决效率

许多孩子求助时只会说“我不会做”,导致沟通成本增加,家长可以教孩子这样提问:

1、描述具体步骤:“我在计算分数加法时,通分后结果和答案不一致”;

2、展示错误案例:把错误的算式或思路拍下来;

3、对比困惑点:“老师上课讲的例题用这种方法,但作业题好像不同”。

清晰的表达能让解答者迅速抓住关键,避免重复解释。

第四步:建立长期支持系统

短期求助解决具体问题,长期则需要培养自主学习能力:

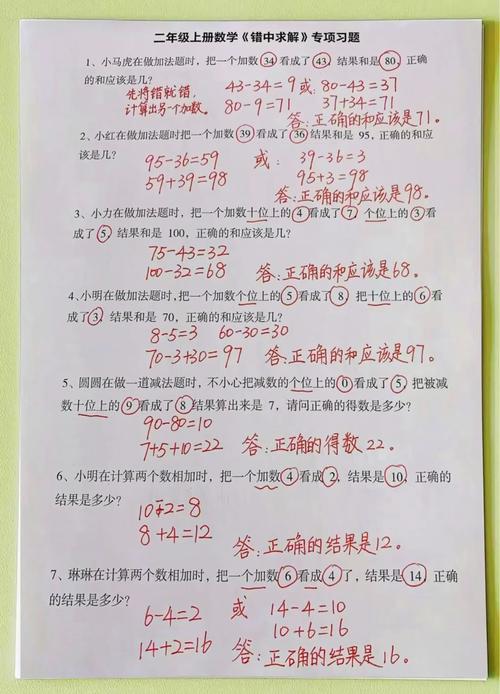

错题本管理:每周整理典型错题,标注错误原因和正确思路;

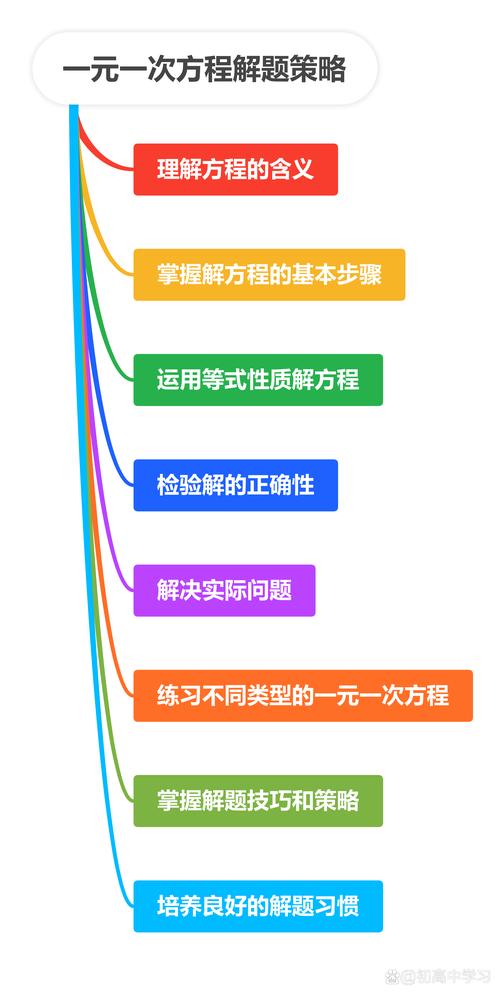

定期复习计划:利用思维导图梳理单元知识点关联;

生活化练习:通过超市购物、测量家具等场景实践数学应用。

个人观点

小学数学的核心不是追求“难题全对”,而是培养逻辑思维和解决问题的习惯,当孩子求助时,家长不必急于给答案,而是引导他们学会拆解问题、利用资源,适度“示弱”反而能激发孩子主动性——比如反问:“我也觉得这道题有点难,我们要不要一起查课本找方法?”这种陪伴式学习,比单纯说教更有力量。

发表评论