填数题是小学数学中常见的题型,主要培养孩子的逻辑推理能力和数感,如何清晰、有效地讲解这类题目?以下从解题思路、教学方法及常见误区三个方面展开分析。

一、解题思路拆解

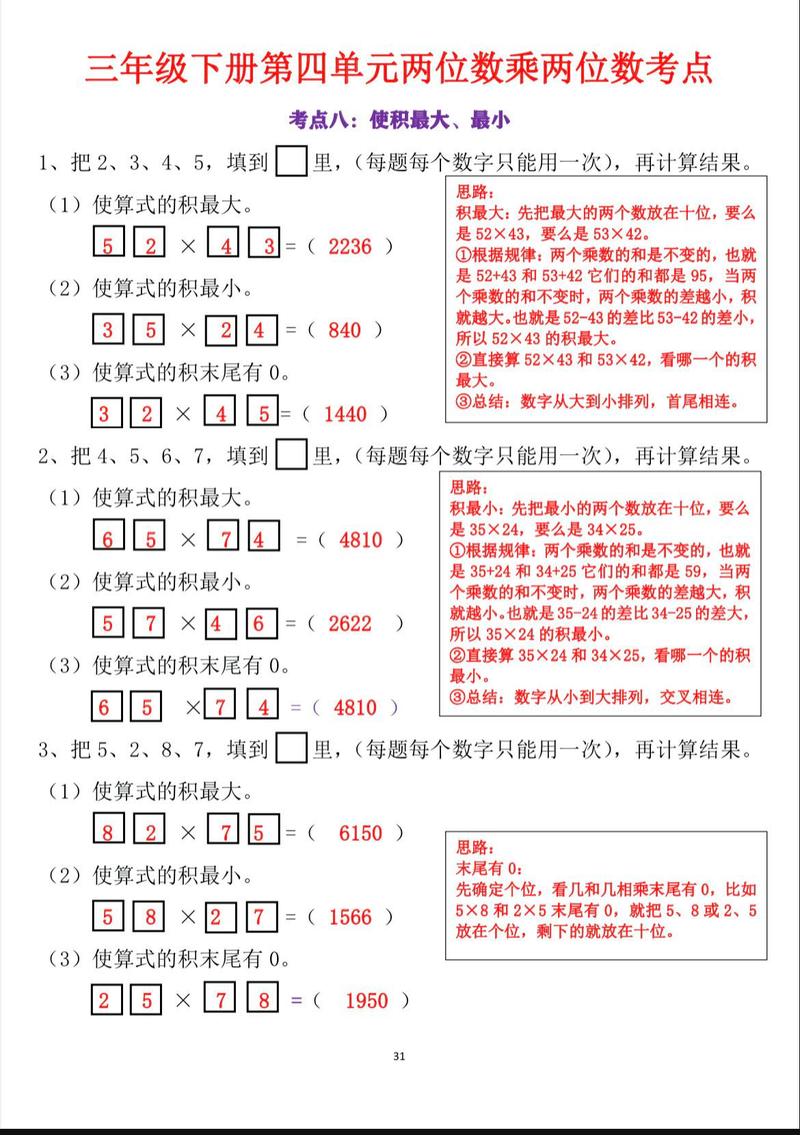

填数题的核心是找到数字间的规律或关系,以“空格填数”为例,可引导孩子分三步观察:

1、看整体结构:题目是横向排列、九宫格,还是环形分布?例如九宫格通常涉及行、列、对角线的规律。

2、找相邻关系:相邻数字是否存在加减或倍数联系?比如数列2、4、6、_,多数孩子能快速发现“+2”规律。

3、验证规律:用已确定的规律尝试推导其他空格,若出现矛盾需重新调整思路。

二、教学方法建议

针对不同年龄段的学生,讲解方式需灵活调整:

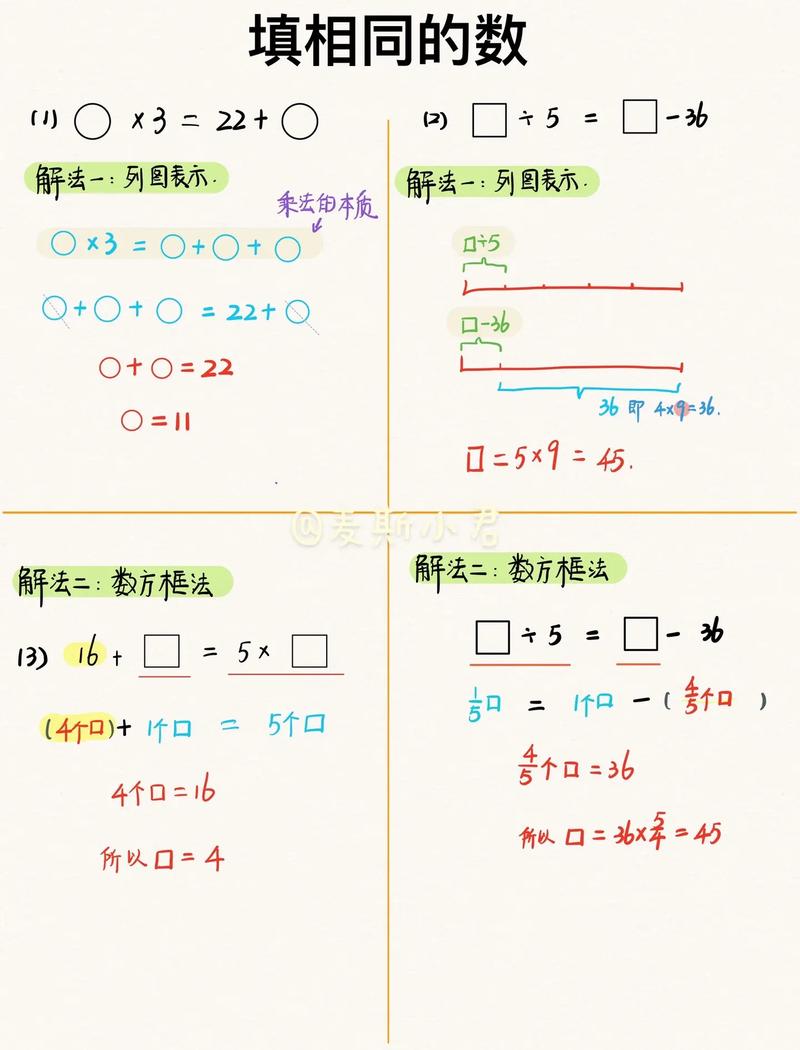

低年级(1-3年级):多用图形辅助,例如将数字替换成水果或动物,通过“给小熊分苹果”的场景降低理解门槛。

高年级(4-6年级):强化逻辑链条,例如在等式填数题中,鼓励孩子用代数思维设未知数,再逆向推导。

互动技巧:用“提问代替告知”,比如问:“如果第三格填5,第二格会发生什么变化?”引导孩子自主发现矛盾点。

三、避免常见误区

1、过度依赖“试数法”:盲目尝试数字组合虽可能得出答案,但不利于思维培养,需强调规律优先。

2、忽视题目限制条件:填入1-9不重复的数”,许多孩子会忽略“不重复”这一关键信息。

3、讲解节奏过快:部分学生需要更多时间消化规律,可拆分题目为小步骤,逐步引导。

案例示范

以一道经典题为例:

□ + 3 = 7 5 + □ = 9

讲解步骤:

1、先解第一行:7-3=4 → 空格填4;

2、观察第二行是否与第一行相关,若无关联则单独计算:9-5=4;

3、若两空格均为4,可延伸讨论“相同数字在不同位置的意义”。

个人观点

填数题的价值不仅在于答案正确,更在于思考过程,教学中应弱化“对错”,多关注孩子如何描述推理路径,一个孩子若通过画圈圈数数得出答案,同样值得肯定——这反映了他对数量的直观理解,适当增加开放型题目(如多解问题),更能激发探索欲。

发表评论