小学数学课堂如何高效授课?分步骤拆解教师必备方法

第一步:明确教学目标,设计清晰主线

一堂数学课的成功,关键在于教师能否围绕核心知识点搭建逻辑框架,讲解“分数的初步认识”时,先确定学生需理解“平均分”概念、掌握分数读写、能比较同分母分数大小,根据目标拆分内容,设计从生活场景引入→动手操作→归纳结论→应用练习的主线,避免课堂松散。

第二步:趣味导入新课,激活学生思维

用学生熟悉的情境或问题点燃兴趣,比如学习“周长”前,提问:“如果给课桌围一圈花边,需要多长?”引导学生用绳子实际测量,再引出“周长”定义,游戏化互动同样有效,如通过“数字接龙”复习乘法口诀,或利用动画演示几何图形的拼接过程。

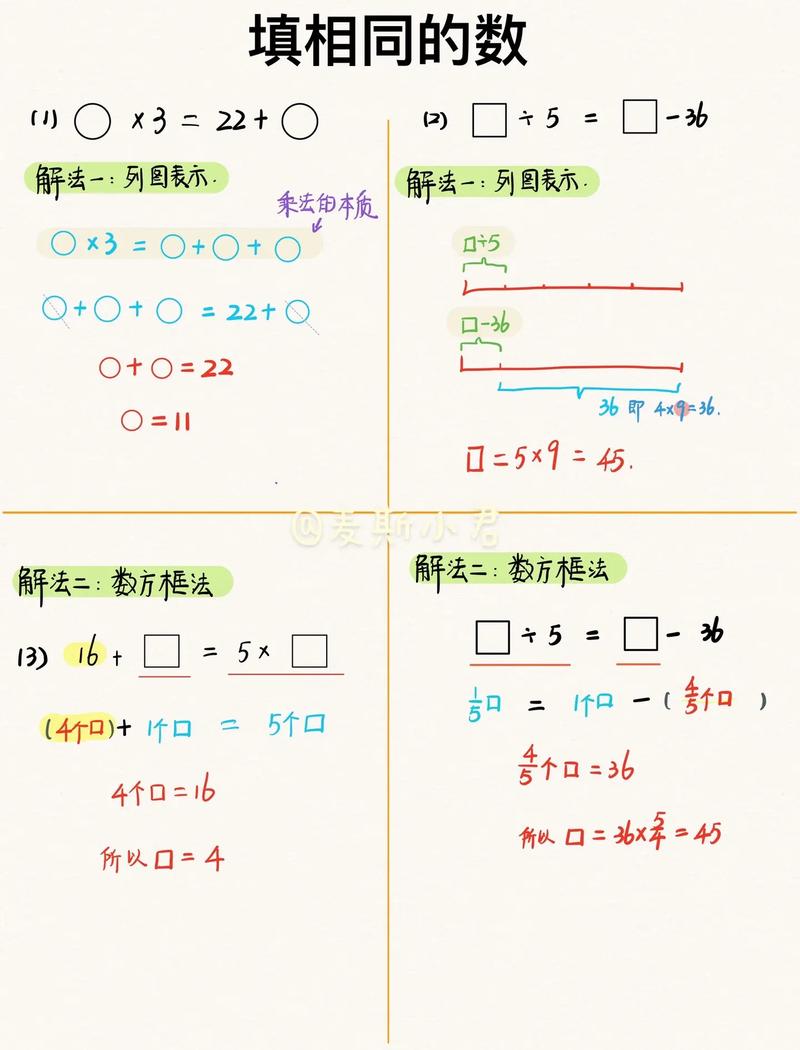

第三步:分层讲解核心知识,注重直观演示

抽象概念需转化为具体操作,以“进位加法”为例:

1、实物操作:用小木棒演示“10根一捆”,理解进位原理;

2、图形辅助:用数位表标注个位、十位,直观展示计算过程;

3、语言归纳:引导学生用自己话总结步骤:“个位相加满十,向十位进一”。

避免直接灌输公式,多问“为什么”“你是怎么想的”,鼓励学生表达思路。

第四步:设计分层练习,及时反馈问题

练习分为三个层次:

基础巩固:模仿例题的直接应用(如计算5道20以内进位加法);

变式训练:改变条件或增加干扰项(如“27+15”与“27+5”对比);

拓展延伸:解决实际问题(如“小明有18元,买文具用了9元,还剩多少?”)。

教师需巡视课堂,发现共性问题(如竖式对齐错误)后,立即用板书集中纠正。

第五步:关联生活场景,强化数学应用

将知识迁移到现实场景,深化理解,例如学完“认识钟表”后,布置实践任务:“记录周六起床、吃饭、睡觉的时间,并用钟面画出来”,亦可引入跨学科融合,如统计校园里树木种类后制作条形统计图,融合自然科学与数据分析。

第六步:动态评价,关注学习过程

摒弃单一分数评价,采用多维反馈:

课堂观察:记录学生能否独立完成操作、提问质量;

作品分析:收集课堂练习本,分析错误类型;

学生自评:用贴纸或量表让学生自评“今天我学会了什么”“哪些地方还需努力”。

个人观点

小学数学课堂不是“解题技巧培训”,而应通过有序引导,让学生经历“观察→猜想→验证→应用”的完整思考过程,教师需平衡“趣味性”与“思维深度”,比如在游戏中融入逻辑推理,在动手操作中渗透数学思想,真正高效的课堂,学生离开时带走的不仅是知识,更是探索世界的信心与能力。

发表评论