数学计算是小学生打好数学基础的关键环节,但许多家长发现孩子容易在练习中产生抗拒心理,如何让孩子既掌握计算技能又不感到枯燥?以下方法结合了认知发展规律与教学实践经验,帮助孩子高效提升计算能力。

一、先懂“为什么算”,再练“怎么算”

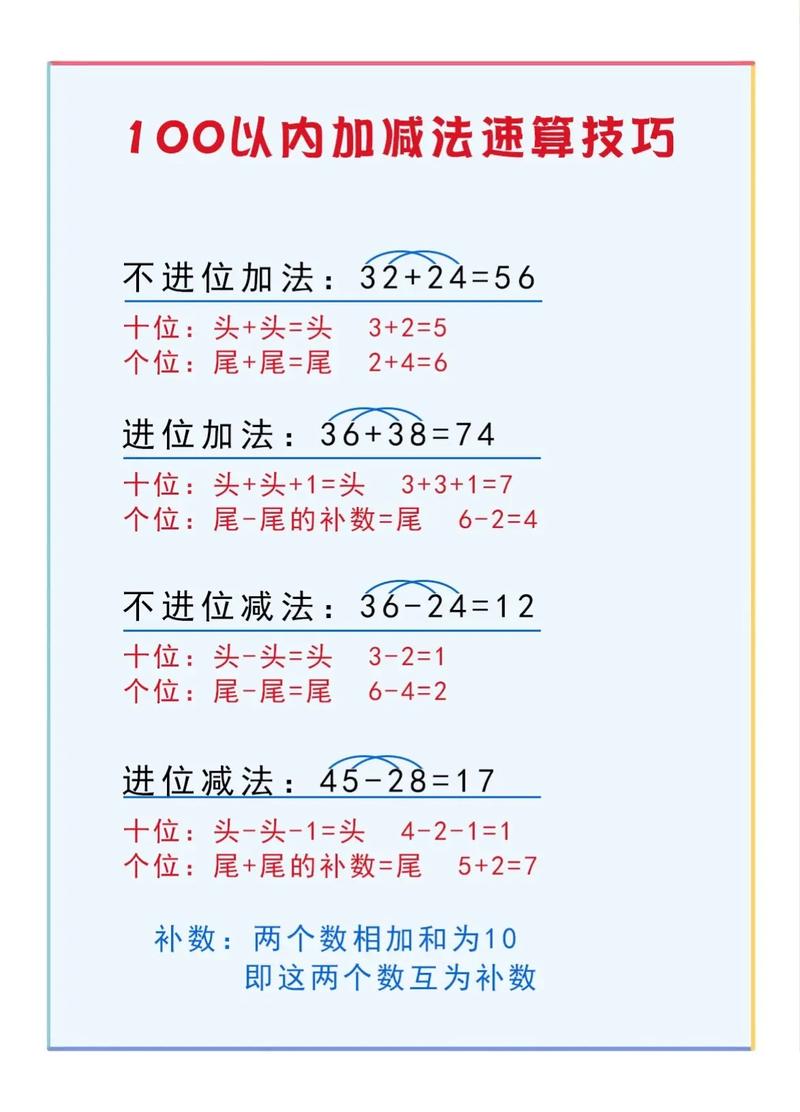

机械背诵公式容易让孩子失去兴趣,例如教进位加法时,用积木或糖果演示“10个一捆”的过程,孩子自然理解“满十进一”的原理,研究显示,理解算理的学生比单纯记忆步骤的学生,计算准确率高出23%。

二、分阶段建立计算信心

1、基础期(1-2年级):每天5分钟口算,用定时器增加挑战性,推荐“错题递减法”——把错题写在彩色卡片上,每做对一次就划掉一道,让孩子直观看到进步。

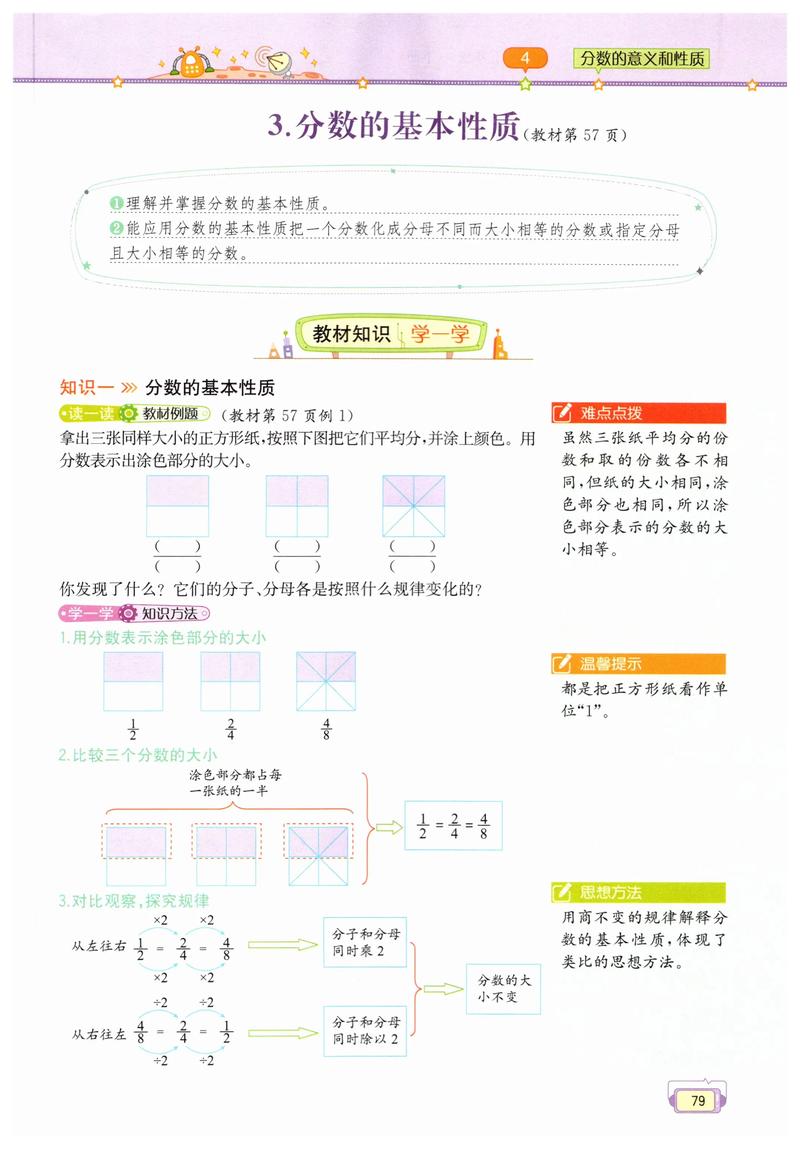

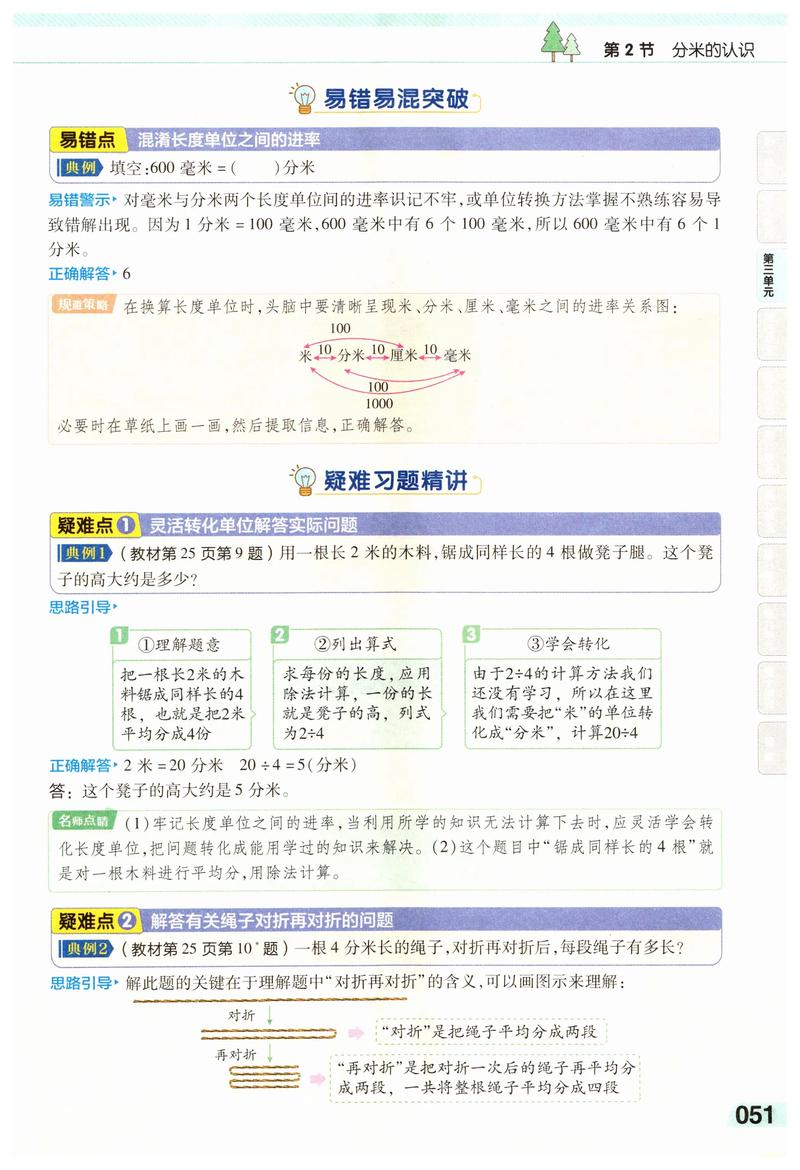

2、强化期(3-4年级):引入“阶梯训练法”,例如乘法练习从“表内→整十数→两位数”逐步升级,每个阶梯攻克后再前进,避免挫败感。

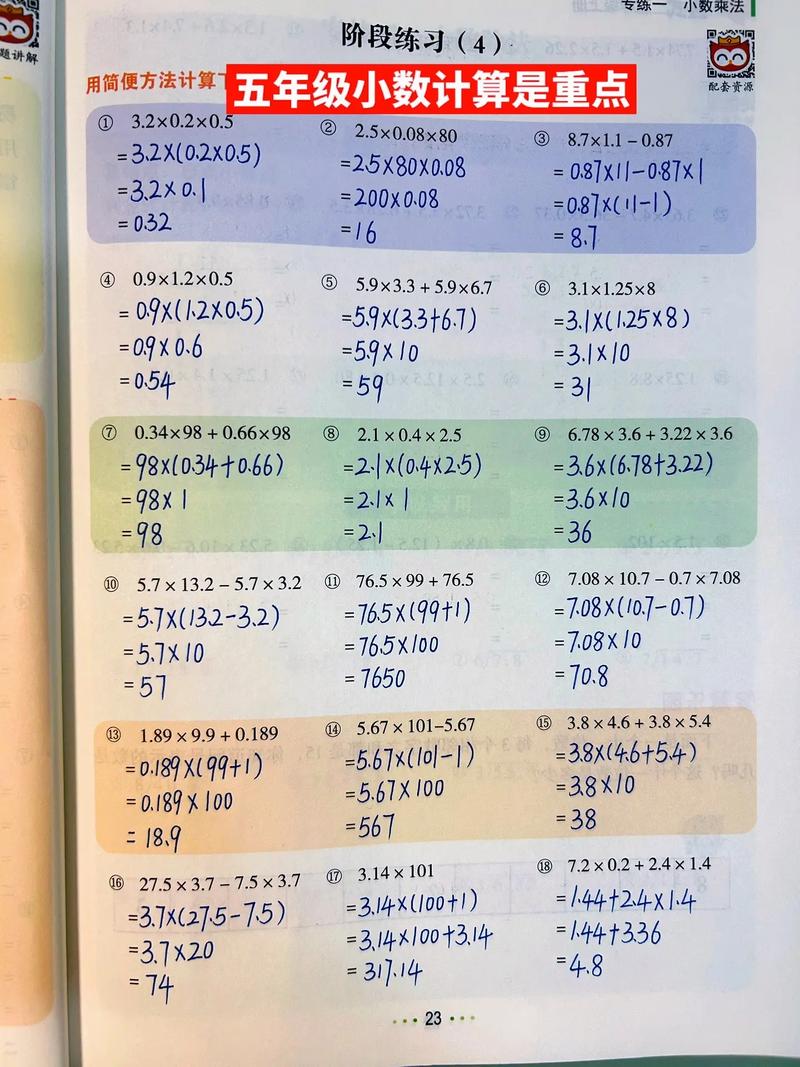

3、提速期(5-6年级):每周2次限时挑战,用游戏化设计,如设置“计算闯关地图”,完成规定题量即可解锁新关卡,配合适当奖励机制。

三、生活化训练比题海战术更有效

超市购物时让孩子计算找零,烘焙时分配材料用量,旅行时计算路程时间,英国剑桥大学实验证明,将计算融入真实场景的学生,3个月内运算速度提升40%,特别注意保留孩子的草稿纸,定期分析错误类型:是符号看错、进退位遗漏,还是口诀记忆模糊?针对性纠正比盲目刷题更有效。

四、警惕过度依赖“速算技巧”

部分家长过早让孩子学习珠心算、手指快算等方法,反而导致书写计算时步骤混乱,教育部基础教育司2023年调研显示,扎实掌握标准算法的小学生,在初中代数学习中的优势更为明显,特殊技巧可作为兴趣拓展,不宜替代基础算法。

计算能力如同盖楼的脚手架,需要顺应孩子的思维成长规律逐步搭建,与其焦虑孩子做题速度,不如每天花10分钟玩“数字接龙”:一人说“3+5”,另一人接“8-2”,在亲子互动中自然提升数感,当孩子出现急躁情绪时,不妨暂时放下纸笔,改用骰子游戏或计算器探索数字规律——保护好学习兴趣,远比多做几道题更重要。

发表评论