如何撰写一份优质的小学数学研究报告

撰写小学数学研究报告是培养学生逻辑思维、分析能力和学术规范的重要方式,许多家长和学生初次接触这类任务时,可能会感到无从下手,以下从选题、结构到呈现形式,提供一份实用指南。

**第一步:明确研究主题

研究主题应贴近学生生活或课本知识,避免过于复杂。“超市购物中的小数计算”或“校园内植物生长规律的统计”等,选题需具体,范围不宜过广,确保学生能通过观察、实验或调查完成数据收集。

**第二步:资料收集与整理

根据主题设计研究方法,常见方式包括:

实地观察(如记录不同时间段操场上的人数);

实验操作(如用不同容器测量水的体积);

问卷调查(向同学收集数据)。

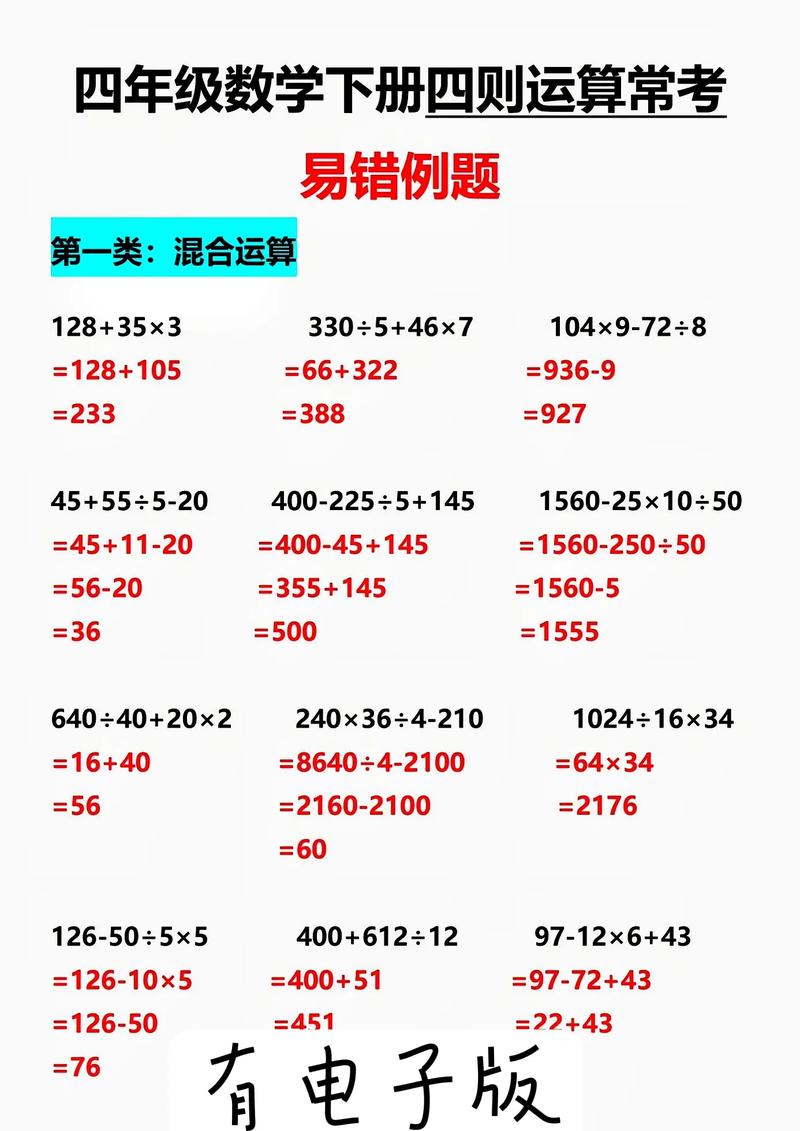

数据需用表格或图表清晰呈现,例如柱状图、折线图,便于后续分析。

**第三步:搭建报告框架

研究报告需包含以下部分:

1、:简述研究目的、背景及意义;

2、方法与过程:详细描述采用的研究工具和步骤;

3、数据分析:结合图表解释结果,用简单计算(如平均数、百分比)得出结论;

4、结论与建议:总结发现,提出改进或应用方向。

**第四步:语言与格式规范

- 使用简洁的书面语,避免口语化表达;

- 数据引用需标注来源(如自行调查或课本参考);

- 标题分级明确,可用“一、二、三”或“1.1、1.2”区分章节。

**第五步:提升报告的专业性

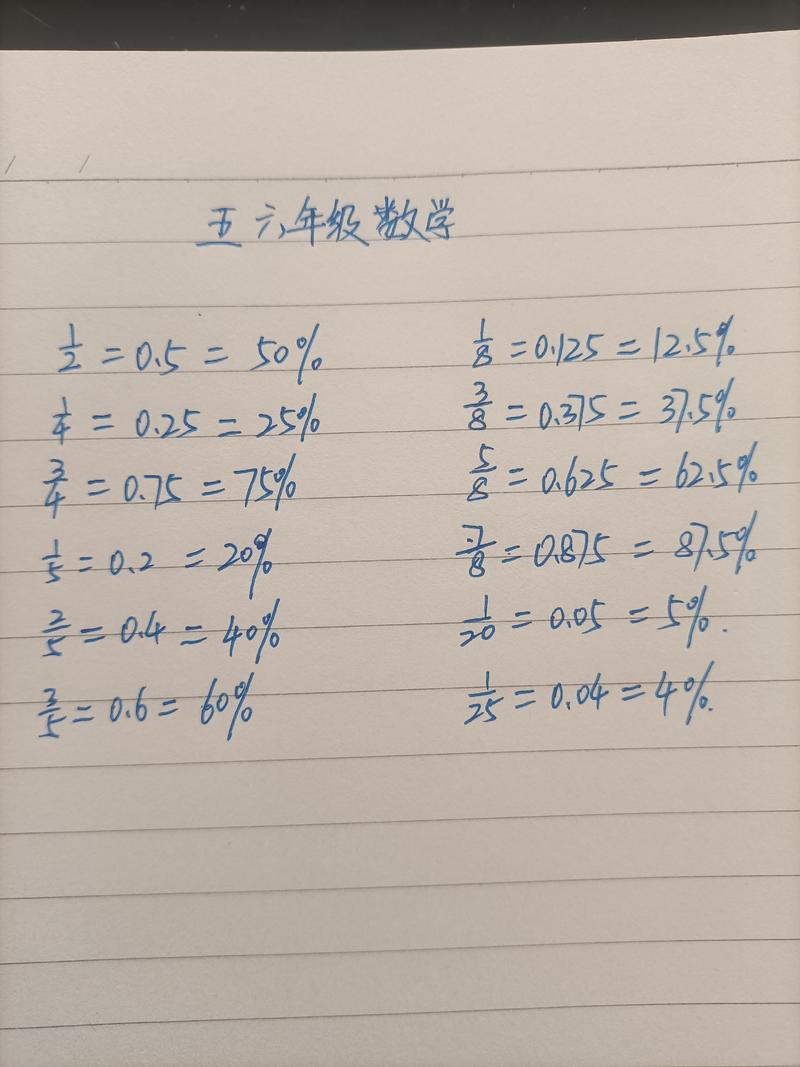

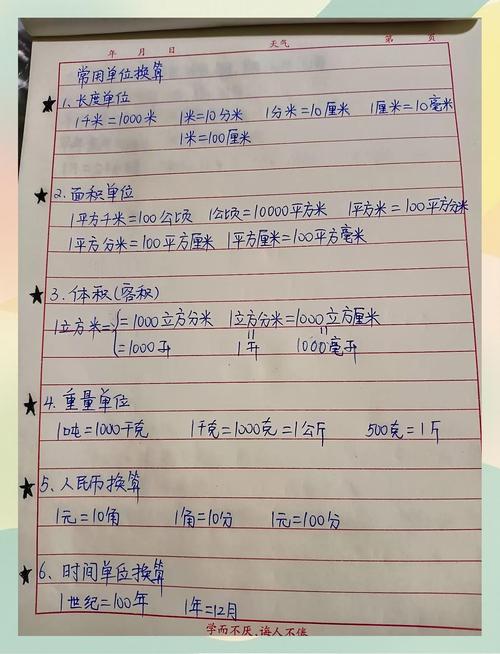

结合数学概念:例如在分析数据时,关联课堂所学的“分数”“几何图形”等知识点;

家长与教师的角色:低年级学生可在家长指导下完成实验,教师需检查逻辑是否自洽;

可视化工具:推荐使用Excel生成图表,或手工绘制后拍照插入文档。

**注意事项

- 避免直接复制网络内容,鼓励学生用自己的语言复述结论;

- 研究结论无需追求“绝对正确”,重点在于过程的合理性;

- 若涉及校外调查,需提前与教师沟通安全性问题。

个人观点:小学数学研究报告的核心价值并非产出“完美结果”,而是通过实践让学生理解数学与生活的联系,家长和教师应注重引导孩子独立思考,而非过度干预细节,即使图表绘制不够美观,只要数据真实、逻辑清晰,便已达到教学目标,培养孩子从“发现问题”到“验证答案”的完整思维链条,远比追求形式更重要。

发表评论