数学是小学阶段的核心学科,扎实的数学基础直接影响逻辑思维与未来理科学习,许多家长发现孩子反复刷题却效果不佳,关键在于未掌握科学方法,以下分享六条经过验证的实践策略,帮助孩子真正理解数学而非机械记忆。

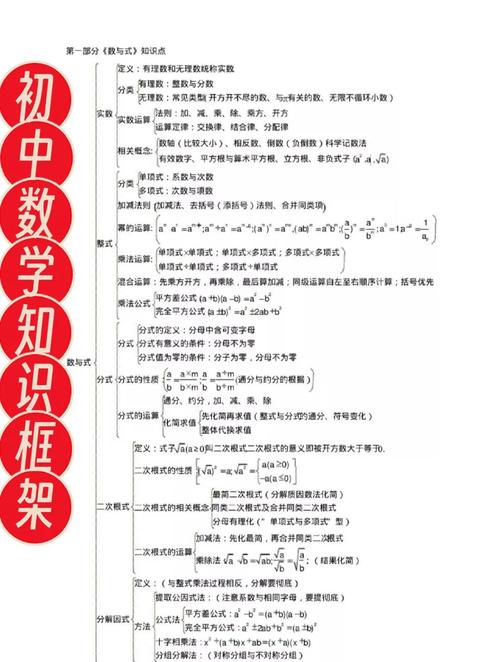

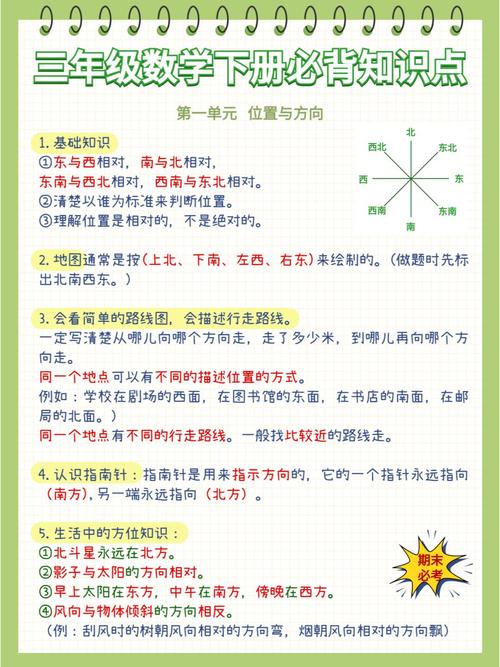

建立知识网络胜过零散学习

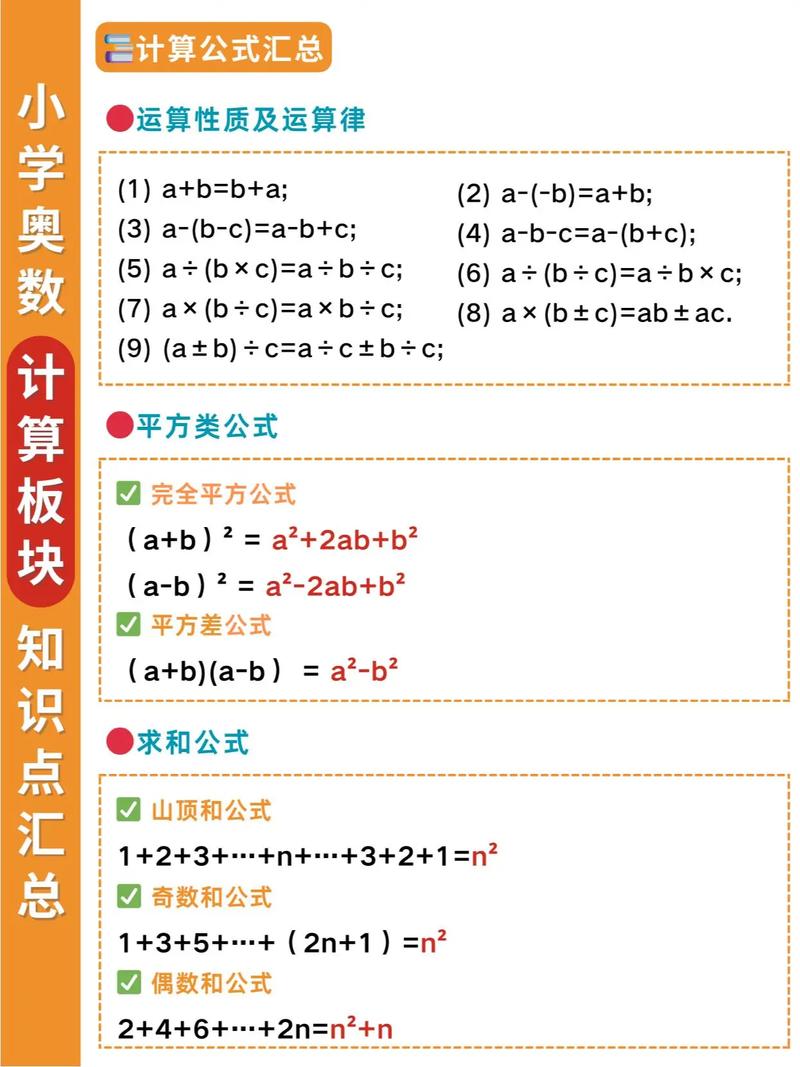

将小学数学分为数与运算、图形测量、统计应用三大模块,用思维导图梳理每个模块的知识关联,例如学完“分数”后,立即连接“小数”“百分比”概念,用不同颜色标注转换规律,教师建议每周花10分钟用数轴工具,将整数、负数、分数可视化排列,孩子对数字关系的理解能提升40%。

生活渗透比抽象讲解更有效

四年级学生计算蔬菜摊打折问题时,正确率比课堂练习题高22%,家长可设计真实场景:让孩子用卷尺测量房间计算地砖数量,超市购物时比较“满100减15”和“第二件半价”哪个更划算,研究表明,每月4次生活实践训练的学生,应用题解题速度提升1.8倍。

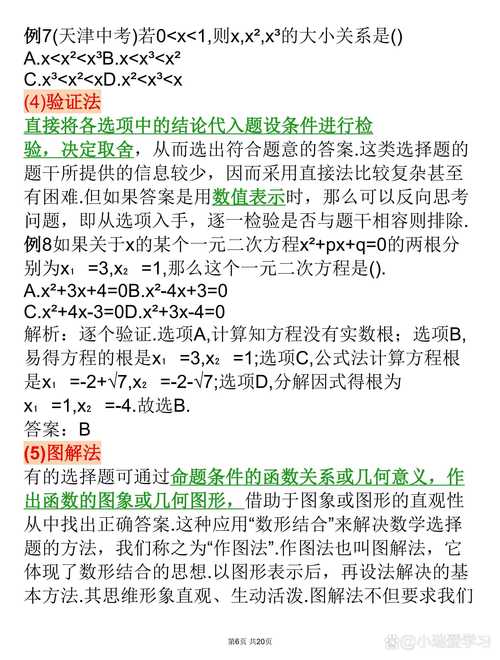

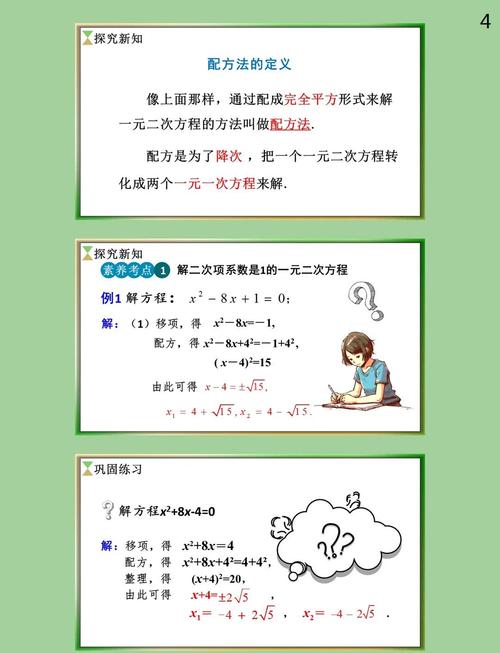

思维训练要优先于答案正确

当孩子做错图形周长题时,不直接指出错误,而是追问:“能画图说明你的计算步骤吗?”鼓励用七巧板拼接验证平行四边形面积公式,用围棋棋子排列理解植树问题,重点培养三步解题习惯:圈出关键数据→判断题目类型→选择对应公式,这种方法使某小学班级平均分三个月内提高11分。

错题管理需要动态跟踪

准备三色错题本:红笔记录概念性错误,蓝笔标注计算失误,黑笔用于改编题目,例如将“25×16”错题改编为“25×24”,观察孩子是否真正掌握乘法分配律,跟踪数据显示,每周针对性重做3道标记错题的学生,同类错误复发率下降67%。

主动提问能力决定理解深度

培养孩子每天提出三个“为什么”:为什么梯形面积公式要除以2?为什么先算乘除后算加减?某重点小学开展“问题银行”活动,学生累积的问题在期末会变成竞赛题库,该方法使班级质疑能力提升35%,家长可采用“反问法”,当孩子询问解题方法时,用“你觉得哪个信息最重要”引导思考。

工具使用要符合认知规律

低年级用磁性分数板理解等分概念,中高年级推荐日本公文式百数板训练速算,某教育机构测试表明,每周使用数学天平教具20分钟的学生,方程平衡原理掌握度提升58%,避免过早依赖计算器,但可合理运用乘法口诀表转盘、几何透视模型等辅助工具。

数学思维如同肌肉需要持续锻炼,单日练习时长不宜超过年龄×1.5分钟,北京海淀区特级教师王慧敏的跟踪研究发现,每天保持15分钟高效训练,配合周末30分钟思维游戏的学生,三年后数学能力超过92%的同龄人,找到适合的方法,每个孩子都能在数学世界里找到通关钥匙。

发表评论