数学概念卡片是帮助小学生巩固基础知识的有效工具,一张好的卡片能将抽象概念转化为直观内容,激发孩子主动学习的兴趣,以下是制作数学概念卡片的具体方法,结合教育心理学原理与一线教师实践经验。

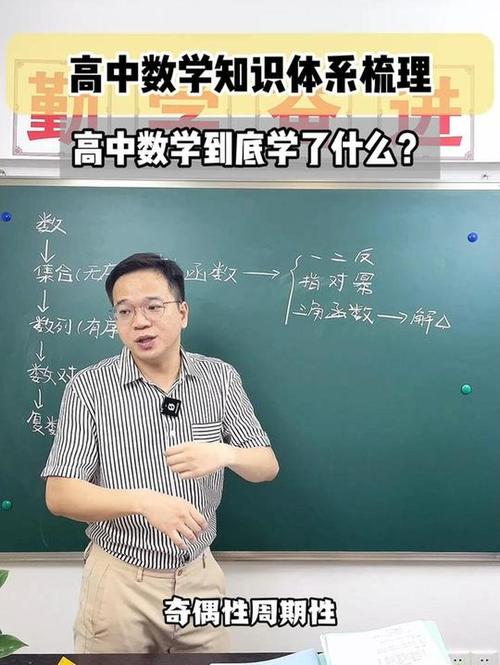

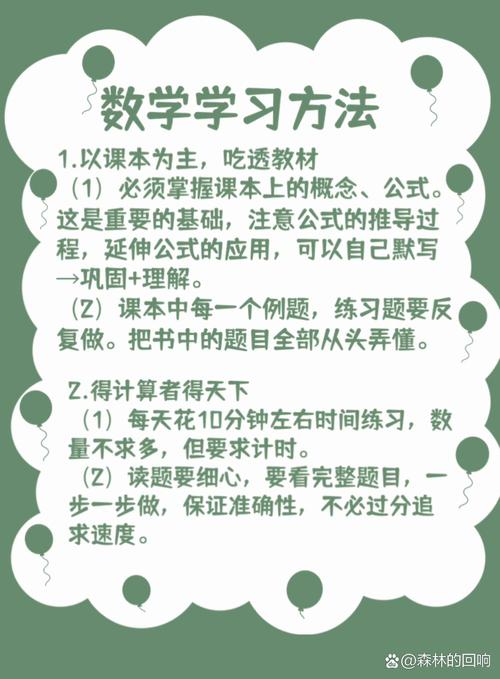

明确核心知识点

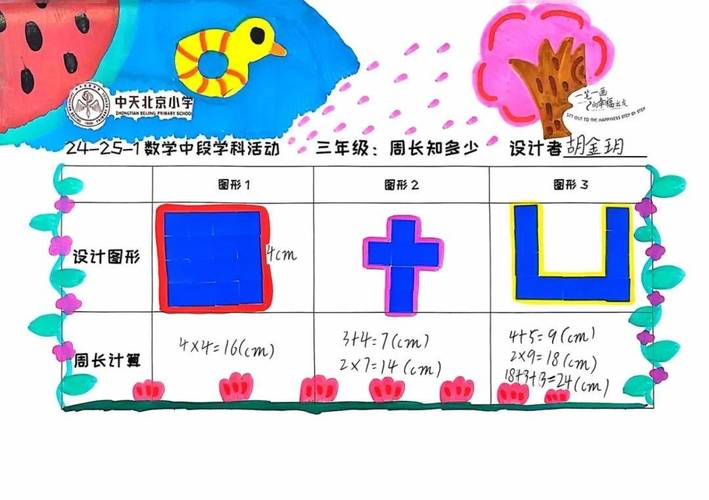

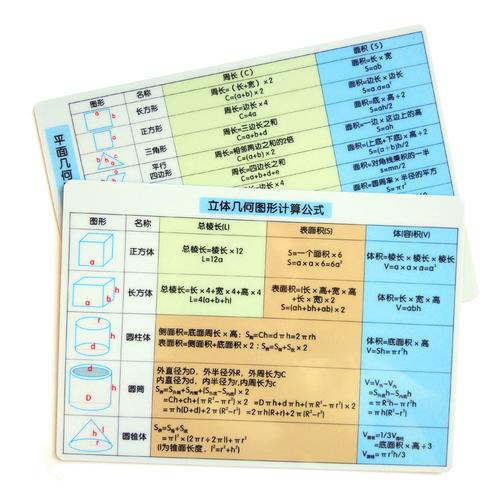

优先选择学生易混淆或常出错的内容,例如加减法进位规则、分数与小数转换、几何图形特征等,参考人教版教材单元划分,确保每个知识点对应课标要求,建议与任课教师沟通,筛选出本年级最需要强化的5-8个核心概念。

结构化信息设计

每张卡片包含三个模块:

1、定义区:用12-14号加粗字体呈现标准数学表述,如"平行四边形:两组对边分别平行且相等的四边形"

2、视觉区:左侧放置图形/符号(如分数墙示意图),右侧对应生活实例(如披萨切分图)

3、互动区:设置填空或选择题,quot;3/4=()÷()=()%"

选用适宜材料

220g铜版纸是最佳选择,兼顾耐用性与书写体验,尺寸控制在9×13cm便于携带,圆角处理避免划伤,低年级卡片可搭配磁贴,方便贴在冰箱或白板上;高年级建议采用活页环装订,建立个人知识手册。

颜色与符号系统

建立稳定的视觉编码:蓝色代表算术运算,绿色用于几何概念,黄色标注易错点,关键公式用荧光记号笔框出,重要定理旁添加⚠️图标,例如乘法分配律的公式卡,用蓝色底色配红色波浪线强调符号变化。

动态更新机制

准备空白卡片让孩子补充课堂笔记,每周设置"卡片升级时间":用便签纸覆盖过时例题,保留核心概念;淘汰掌握度超过90%的卡片,将存留问题汇总成错题本,某重点小学的跟踪数据显示,坚持更新卡片的学生期末成绩平均提升17%。

制作过程本身就是绝佳的学习机会,让孩子参与裁剪、配色环节,在卡片背面记录制作日期和使用心得,当抽象的数字变成可触摸、可改造的实体工具,数学思维的培养便在日常互动中自然发生,关键在于保持卡片的"生长性"——它不是教具的终点,而是思维可视化的起点。

发表评论