初中数学查漏补缺的科学方法与实用技巧

初中数学知识环环相扣,一旦某个环节出现漏洞,后续学习容易受阻,如何高效定位薄弱点并精准补缺?以下是经过验证的实操策略。

第一步:诊断问题根源

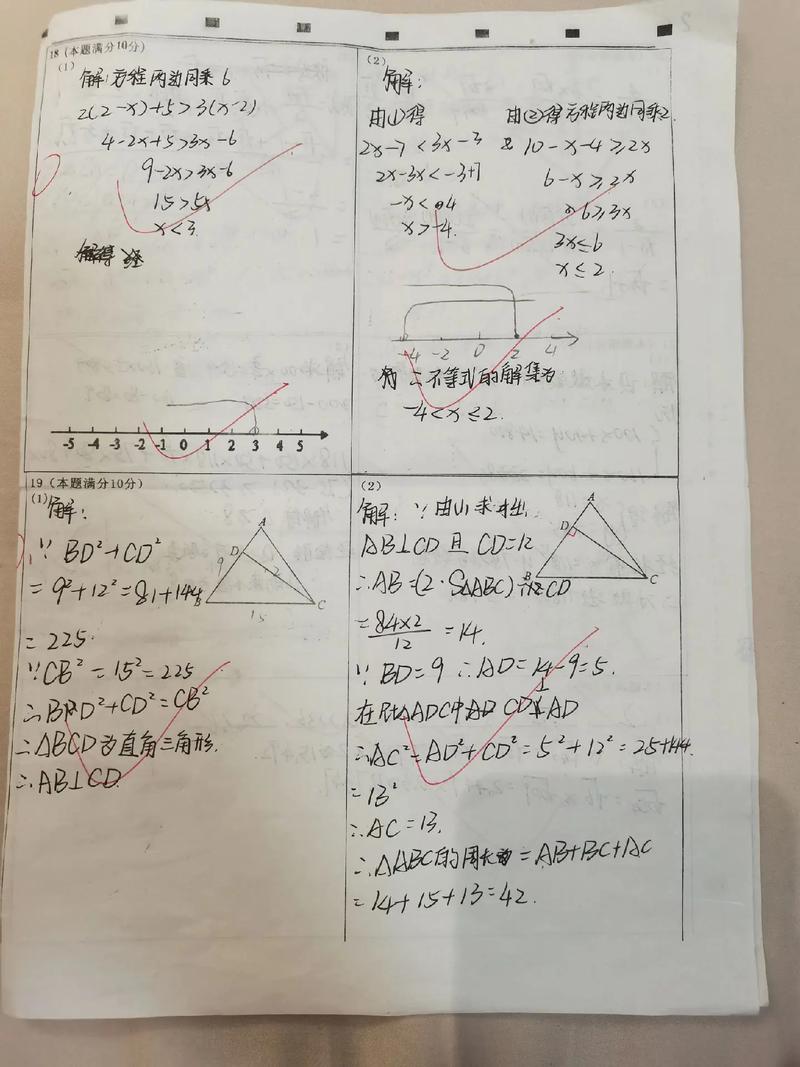

盲目刷题无法解决问题,明确漏洞位置是关键,建议整理近期作业、试卷中的错题,按知识点分类统计,若“一元二次方程应用题”错误率超过30%,则说明该模块需重点突破,可借助单元测试或专项练习卷,快速锁定薄弱环节。

第二步:搭建结构化复习框架

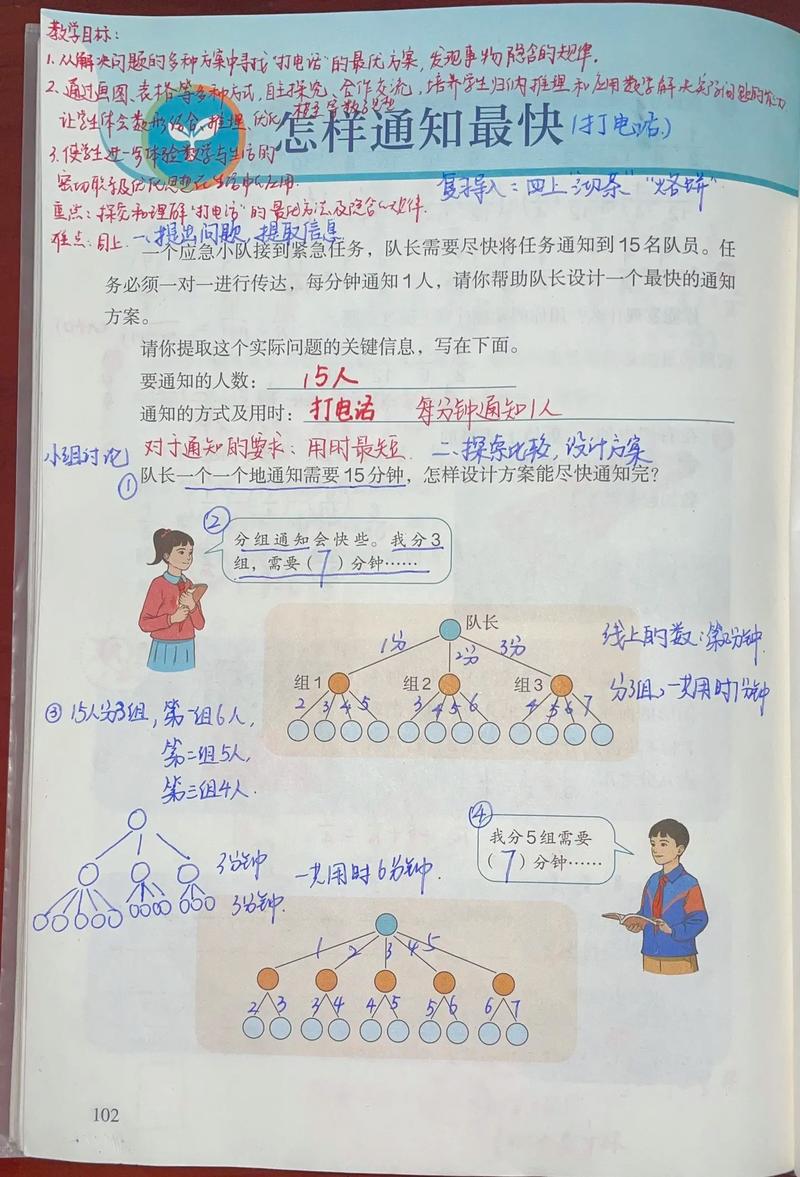

数学知识具有连贯性,孤立补缺效果有限,以“函数”为例,若“一次函数”掌握不牢,需回溯“坐标系”“变量关系”等基础概念,再延伸至“二次函数”图像性质,建议用思维导图梳理章节逻辑,标注薄弱点与关联知识,形成可视化的复习路径。

第三步:分层练习巩固

根据问题严重程度制定练习计划:

基础漏洞(公式记错、概念混淆):回归课本例题,完成课后基础题,确保正确率超90%后再进阶。

中等难度漏洞(解题思路卡壳):选择典型母题变形训练,如将“行程问题”改为“工程问题”,强化举一反三能力。

综合运用漏洞:每周完成2-3道跨章节压轴题,拆解题目涉及的多个知识点,分析衔接点如何突破。

第四步:建立动态反馈机制

准备错题本时需避免简单抄写,建议用三栏法记录:

1、原题与错误答案

2、错误原因(计算失误/概念误解/方法错误)

3、规范解答与同类题特征

每周复盘一次,对重复出错的题型启动“专题歼灭计划”,集中3天时间高强度攻克。

第五步:善用工具提升效率

图形计算器:动态演示函数图像变化,直观理解参数影响

数学软件(如GeoGebra):验证几何猜想,加速空间思维培养

在线题库:智能组卷功能可针对性生成薄弱模块练习题

教师视角的提醒

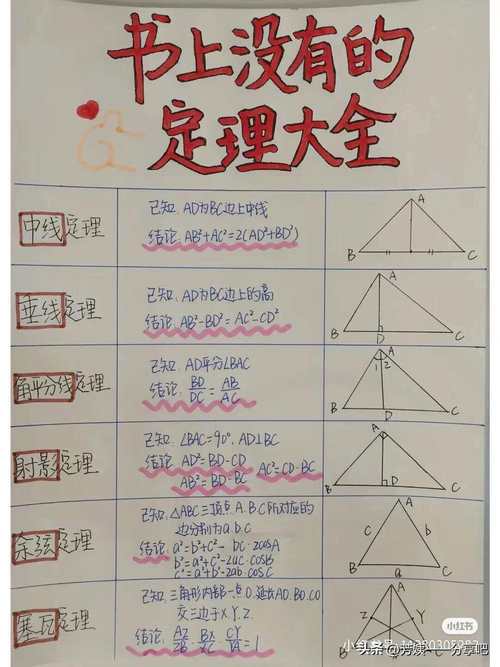

部分学生过度追求解题技巧,忽视教材定义与定理推导过程,这是重大误区,以“全等三角形判定”为例,必须清晰掌握“边角边”“角边角”等条件的适用场景及几何证明逻辑,而非单纯记忆步骤。

数学学习本质是思维体系的构建,查漏补缺时,比起“做对题目”,更应关注“如何想到解题思路”,建议每完成一道典型题后,用口语复述分析过程,训练逻辑表达能力,若发现自己常在某类问题上耗时过长,往往意味着相关思维模式尚未形成,需增加同类题训练量。

个人观点

见过太多学生用“假装努力”麻痹自己——笔记工整却从不回顾,刷题量巨大却不总结规律,真正有效的查漏补缺,必须伴随认知结构的主动调整,当你能清晰描述出“哪个知识点卡住”“与之关联的概念是什么”“需要补充哪种解题策略”时,提分便是水到渠成的事。

发表评论