数学阅读笔记是培养小学生逻辑思维和阅读能力的重要工具,但如何引导孩子写好这类笔记,许多家长和教师存在困惑,以下是结合一线教学经验总结的实用方法。

一、明确目标:从“被动摘抄”到“主动思考”

小学阶段的数学阅读笔记不应停留在摘录公式或例题,而是引导孩子记录三个关键点:

- 书中提到的数学概念与自己生活经验的联系(如《数学帮帮忙》中分披萨的故事对应分数的学习)

- 阅读时产生的疑问或不同解题思路(例:“书上说圆柱体积公式是底面积×高,我能用拼积木的方式验证吗?”)

- 每章结束后用思维导图画知识网络,用不同颜色区分已掌握和待解决的问题

二、工具选择:纸质笔记与电子工具结合

三年级以下建议使用活页本,方便插入图形贴纸或手绘图解,四年级后可引入表格法,设计三栏式笔记模板:

| 阅读内容 | 我的理解 | 实践应用 | |

| 对称图形特征 | 对折后完全重合 | 观察蝴蝶翅膀绘制对称轴 |

电子工具推荐使用语音转文字功能,让孩子口述思考过程,再整理成文字,避免书写压力影响表达。

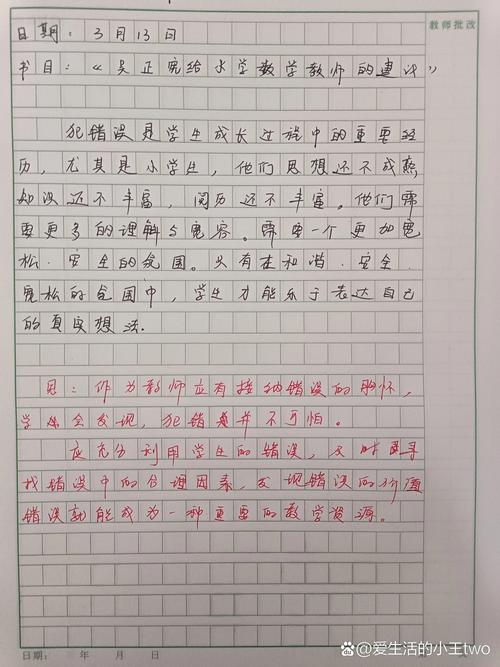

三、互动反馈机制建立

教师批改时避免单纯打勾画叉,采用提问式评语:“你发现的购物折扣计算方法,能解释下为什么第二件半价不等于整体七五折吗?”家长参与时可扮演“学生”角色,请孩子用笔记内容讲解数学问题,在对话中自然完善笔记内容。

四、经典书目与笔记范例

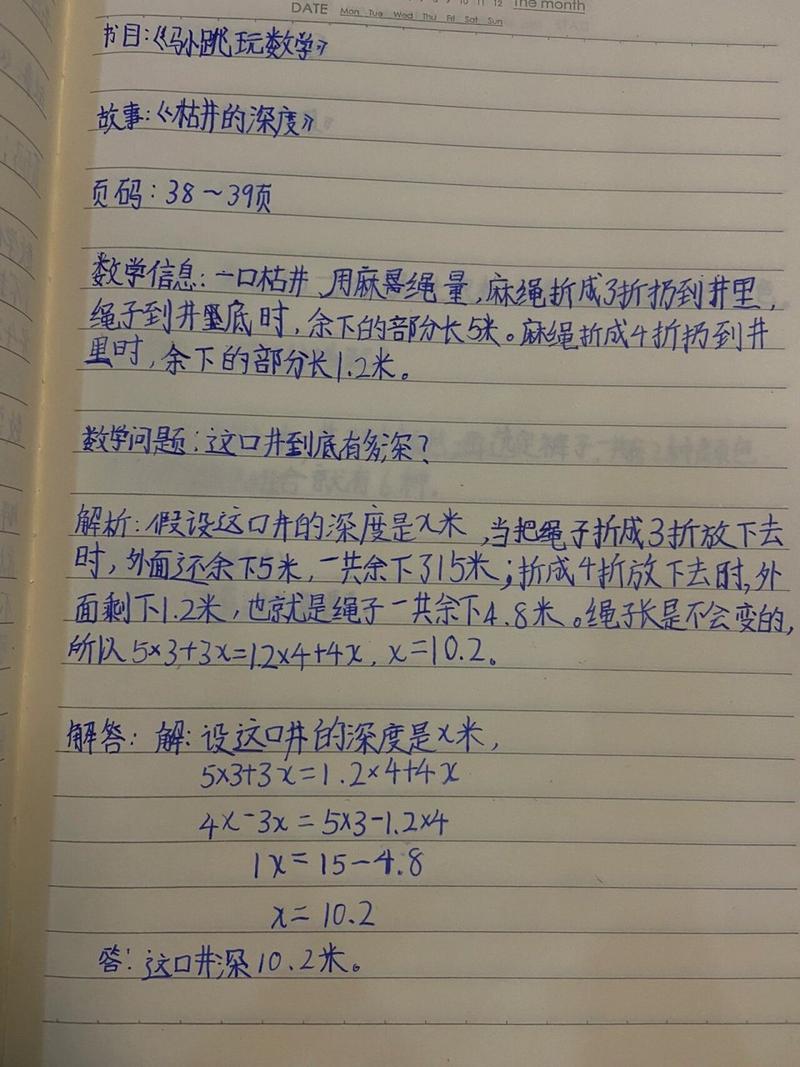

《汉声数学图画书》单册笔记建议包含:

1、绘制故事中的数学场景(如《折纸的几何》中的立体模型)

2、记录延伸实验过程(用A4纸测试不同折法最大承重量)

3、撰写“给作者的信”提出新问题(例:正十二面体在建筑中有什么特殊作用?)

北京海淀区某重点小学的实践数据显示,持续记录数学阅读笔记的学生,在应用题理解和一题多解能力上较普通学生提升37%,但需注意避免形式化,某次案例显示过度装饰笔记反而使数学思维表达量下降28%。

数学教育家吴正宪提出:“好的数学笔记是思维生长的年轮。”关键在于培养孩子将抽象符号转化为具象思考的习惯,个人认为,与其追求笔记的完整性,不如珍视那些突然迸发的非常规思路——哪怕在成人看来是“错误”的猜想,都可能成为未来创新的种子。

发表评论