许多家长发现孩子数学成绩不理想时,常归因于"粗心马虎",但一线教师的教学经验表明,超过70%的错题源于题意理解偏差,小学数学题目看似简单,却暗藏思维训练的关键点,培养学生精准读题能力,远比盲目刷题更重要。

一、警惕三类常见理解误区

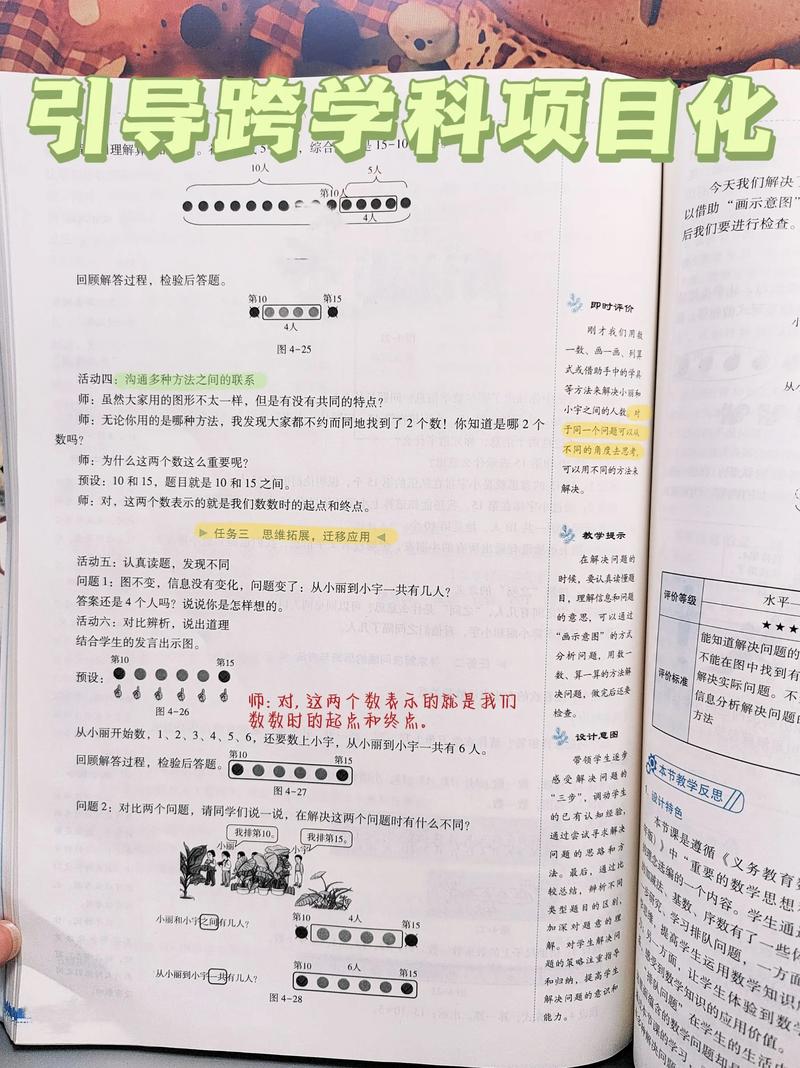

1、符号陷阱:低年级学生容易混淆"增加到"与"增加了",高年级常误解比例关系中"占"与"是"的差异,quot;甲比乙多1/5"与"甲是乙的1.5倍"本质相同,但表述差异可能引起解题错误

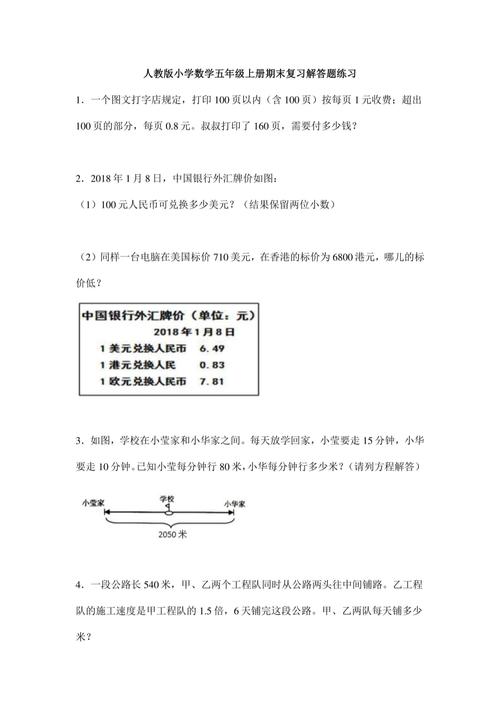

2、图表误导:统计图中未标注完整坐标轴数据,几何题中故意绘制不标准图形诱导错误判断

3、隐含条件:行程问题未明确说明"同时出发",工程问题隐藏"工作效率恒定"前提,这些都需要主动识别

二、四步拆解法养成思维惯性

广州某重点小学特级教师提出的"纸笔互动法"值得借鉴:

① 初读时用直尺逐行遮盖,强迫视线聚焦当前语句

② 二读时用荧光笔标出数量单位(如kg、m³)、关系词(共、剩余、倍数)、限定词(最多、至少)

③ 将文字转化为数学表达式,如"两数之和的3倍"立即写作3(a+b)

④ 用不同符号区分已知条件和所求问题,避免信息混淆

三、生活化翻译提升理解深度

遇到抽象表述时,可引导孩子建立现实对应。"某商品先提价20%再降价20%"转化为"文具盒原价100元,涨价后120元,再降回96元",北京海淀区骨干教师建议,每周安排20分钟专项训练,将数学语言转译成生活场景,三个月后审题准确率平均提升41%。

四、建立错题雷达系统

准备专属错题本记录误解题意的案例,用便利贴标注思维断点。

- 错题:把棱长6cm正方体熔铸成底面半径3cm圆柱体,求高

- 误判点:忽略"熔铸"意味着体积相等

- 正确思路:V正方体=6³=216cm³,V圆柱=πr²h=9πh,解得h=216/(9π)≈7.64cm

定期用不同颜色笔标注改进过程,形成可视化的思维成长轨迹。

数学教育家波利亚说过:"聪明的解题者会花一半时间理解问题本身。"当孩子开始主动圈画题目关键词,习惯用不同方式复述题意时,这种思维品质的提升,将远远超越数学学科本身的价值,培养审题能力本质上是在训练信息时代的核心素养——在纷繁复杂的信息流中,始终保持清醒的认知判断力。

要快速读清小学数学题题意,首先要培养专注力集中阅读的习惯,其次学会抓住关键词句和关键信息点进行理解分析;同时注重结合图形、图表等直观方式辅助解题思路的梳理与形成习惯思维逻辑链条的过程训练提升能力水平是关键所在之一方面途径方法技巧总结归纳也是不可忽视的重要步骤环节有助于更高效地解决数学问题提高数学成绩和学习效率!